飞行员在机动飞行过程中受到来自胸-背向、头-足向和左-右向各个方向的加速度,其中以+Gz主。+Gz是指飞行员在飞行过程中沿足部指向头部方向的加速度。现代高性能战斗机产生的+Gz具有G值高、增长率快的特性,对飞行员心血管系统代偿能力和反应能力提出很高的要求。在+Gz作用过程中,受到惯性力的影响,流入大脑和心脏[1]的血液减少,严重时可出现视力下降、意识模糊、心电紊乱等症状;当加速度超过人体耐受限度时,还有可能造成飞行员意识丧失(G-induced loss of consciousness,G-LOC),对飞行安全造成极大威胁;长时间、反复+Gz暴露有可能提升飞行员罹患冠心病、高血压、窦性心律失常的几率[2]。一直以来,加速度负荷下的心、脑组织生理变化都是航空医学领域关注的研究热点,但很少从应激程度出发对抗荷生理训练作出评价。本研究从心率变异性的角度阐述正加速度暴露对机体的影响,探究心率变异性与加速度负荷的关系,以期为未来飞行员高过载能力训练和空中作战生理心理评价指标的合理设计提供理论支持,进一步提升飞行训练安全性。

1 对象与方法 1.1 研究设计方案与试验对象本研究为单臂试验。于2023年7月23-25日募集同一训练批次、飞行时间>300 h的12名被试者。纳入标准:25~40岁健康成年男性。排除标准:①各类心肺疾患者;②无法配合或完成试验者。

在负荷前后及峰值为+3.5、+4.25 Gz的正加速度暴露10 s过程中监测其心率、呼吸频率以及心率变异性(heart rate variability,HRV)时域、频域指标。因年龄、性别均会影响HRV监测数据[3],故本研究选择同一性别、年龄相仿的受试者进行试验,以消除这些因素对研究结果的影响。本试验经海军特色医学中心伦理委员会审议和批准(批件号:2023100901),并获得了受试者的知情同意。

1.2 正加速度暴露方法使用现役高性能载人离心机对受试者进行正加速度暴露。该载人离心机能逼真模拟飞行载荷,臂长8 m,由电力驱动系统提供动力产生离心力。可通过调整人体座位方向,形成±Gx、±Gy、±Gz过载,峰值持续时间、过载增长率可根据需要由控制台操纵人员调整。在模拟座舱内配置了通用飞机操纵元件、仪表、视景等,并配置座舱视景摄像头和训练人员视野灯,以监测训练人员状态。试验中受试者佩戴的KFH1型生理参数记录检测仪(北京航卫源)为一体化胸带结构,采用干电极的方式检测动态心电、呼吸频率、体表温度等生理参数,并可通过自带的分析软件对采集的生理信号进行处理。

试验开始前,告知受试者试验目的、程序及注意事项,同时安抚受试者的紧张情绪,提高受试者的试验依从性。受试者处于静息状态下至少10 min后开始试验。受试者于乳头线下方约2 cm处佩戴生理参数记录检测仪,平躺在离心机躺椅上,头向轴心方向,锁紧安全带,依次进行+3.5、+4.25 Gz暴露,离心机暴露初始值为+1.4 Gz,达到基础转速后,以增长率3 G/s的速度进行增长,峰值暴露持续时间为10 s。两次暴露间隔约为50 s,即+3.5 Gz暴露完成,待受试者基本恢复松弛状态后,再进行+4.25 Gz的暴露。试验前、后对受试者的血压、心率等数据进行记录。主试人员在指挥台通过呼叫系统与受试者通话,通过视频监控受试者状态。试验过程中若出现面色发白、心率由快减慢或严重心律失常、视野周边灯消失等近乎意识丧失状态(almost-loss of consciousness,A-LOC)情况时,立即停机。

1.3 数据获取离心机试验过程中,对受试者的呼吸频率、心电参数进行连续采集。静息期数据在试验开始后,+Gz暴露前2 min内记录,+3.5 Gz和+4.25 Gz的数据在加速度暴露状态下记录。“加速度作用后”的数据在完成加速度负荷后2 min内记录。

本试验主要通过描述相邻窦性RR间期差值的均方根(root mean square of difference between successive normal RR intervals,RMSSD)、低频功率(low frequency,LF)、高频功率(high frequency,HF)、LF/HF以及心率、呼吸频率等参数来表现受试者心率变异性的变化,并选择应用10 s极短时程HRV指标评价受试者+Gz暴露条件下交感、迷走神经兴奋性变化。虽然临床上通常使用短程5 min记录与长程24 h记录监测HRV[4],然而鉴于现实中飞行员的+Gz加速度暴露具有作用时间段短、G增长率快的特点,为有效、合理地还原飞行员在实际飞行时对抗正加速度暴露的HRV,本次研究选择使用更具有针对性、实时性的生理参数分析方法,以获取尽可能接近飞行员在真实飞行过程中的心电数据。加之此前已有研究表明,应用极短时程(10~30 s)分析HRV具有可行性[5],因此本试验在+Gz暴露前、中、后,心率、呼吸频率和HRV时域和频域指标的分析均采用10 s短时程分析方法,以期为过载生理训练提供新的监测评价方法。

1.4 统计学分析连续变量数据采用x±s形式描述,利用SPSS 25.0进行统计学分析。对不同暴露阶段的相应指标满足正态分布的数据采用重复测量方差分析,不满足正态分布的数据使用Friedman检验,P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果 2.1 一般资料本研究共招募12名健康男性受试者,年龄(26.73±3.65)岁,身高(177.53±4.64)cm,体质量(75±7.46)kg。试验前24 h及试验期间不饮用含咖啡因、酒精等影响自主神经的饮料;无吸烟、剧烈运动、熬夜等影响心肺功能和自主神经的行为;无服用降低+Gz耐力的药品。受试者全部完成了时长10 s的+3.5、+4.25 Gz正加速度暴露,试验过程中无受试者出现不适、A-LOC或其他导致试验暂停的情况,试验数据全部可用。

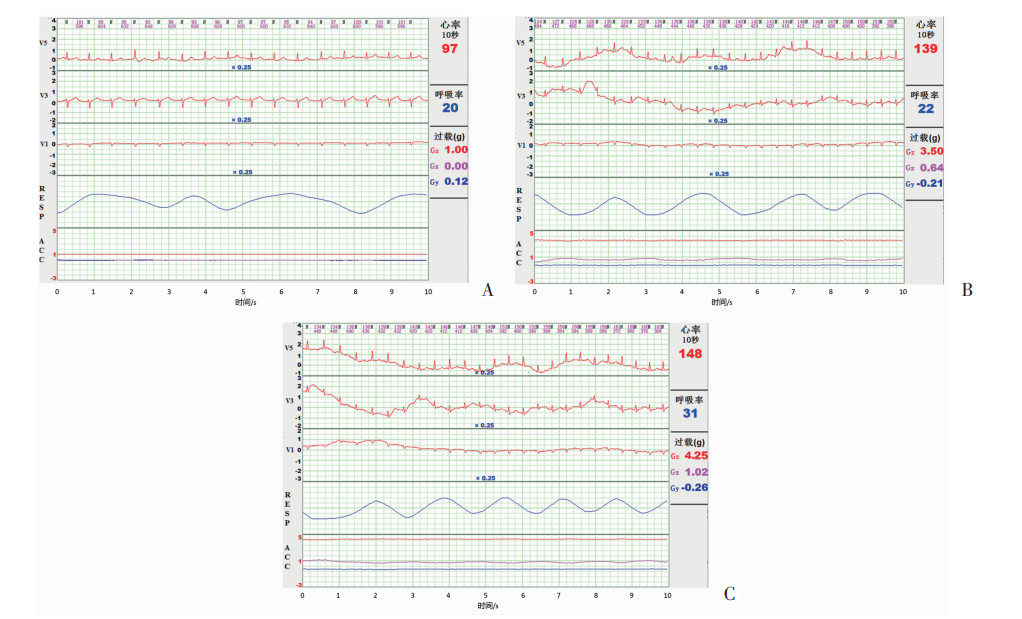

试验结果提示:随着过载荷值的增加,受试者的R-R间期随之缩短,心率、呼吸频率随之加快。对比受试者分别在静息期、+3.5 Gz负荷、+4.25 Gz负荷状态下的心电图显示:随着+Gz负荷增加,受试者心动周期中R-R间期有所缩短,即心率随+Gz负荷的增加而加快(图 1)。

|

| 图 1 受试者静息状态(A)、+3.5 Gz(B)及+4.25 Gz(C)正加速度暴露下的心电图变化 |

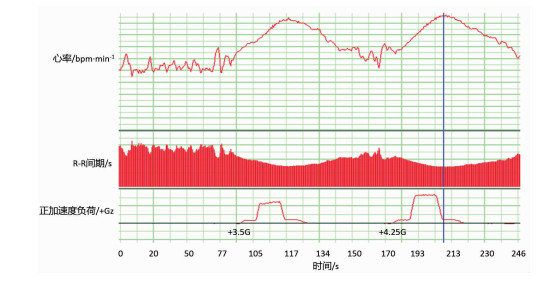

图 2为某受试者在试验过程中,伴随+Gz加速度作用,其心率和R-R间期的变化趋势,这种变化趋势为12名受试者在两次加速度暴露过程中的典型趋势。横坐标为时间,纵坐标由上到下依次为心率、R-R间期和正加速度负荷(+Gz)。过载负荷前,R-R间期和心率波动平稳,在向受试者施加持续时间为10 s的+3.5 Gz负荷的过程中,心率呈上升趋势,并在加速度暴露结束时达到最高点,随后恢复至略高于静息状态的水平,直至+4.25 Gz加速度作用开始。

|

| 图 2 +3.5 Gz、+4.25 Gz正加速度暴露受试者试HR和R-R间期变化过程 |

2.2 正加速度负荷导致受试者心率和呼吸频率显著增加

与静息期[(97.08±14.61)/min]比较,受试者在+3.5 Gz[(135.42±14.78)/min]和+4.25 Gz[(143.92± 14.47)/min]负荷状态下的心率显著增加(P<0.01),且+4.25 Gz状态下相较于+3.5 Gz也存在显著增加(P<0.01)。同时,加速度作用后的心率[(112.08± 24.65)/min]与静息期比较,差异亦有统计学意义(P<0.05,表 1)。

| 参数 | 暴露前 | 正加速度暴露/Gz | 暴露后 | |

| +3.5 | +4.25 | |||

| 心率/min-1 | 97.08±14.61 | 135.42±14.78b | 143.92±14.47bc | 112.08±24.65a |

| 呼吸频率/min-1 | 14.86±2.06 | 23.57±4.09b | 26.80±4.71b | 19.10±2.12b |

| a:P<0.05,b:P<0.01,与暴露前比较;c:P<0.01,与+3.5 Gz暴露比较 | ||||

与静息期[(14.86±2.06)/min]比较,受试者在+3.5 Gz[(23.57±4.09)/min]、+4.25 Gz[(26.80±4.71)/min]状态下的呼吸频率均存在显著差异(P<0.01,表 1),且在加速度作用后[(19.10±2.12)/min]与静息期比较,差异有统计学意义(P<0.01,表 1)。

2.3 正加速度负荷对受试者心率变异性的影响 2.3.1 正加速度负荷导致受试者RMSSD值和HF值降低+3.5和+4.25 Gz负荷状态下受试者的RMSSD值与静息期比较均呈降低趋势,且+3.5和+4.25 Gz状态下与基础值之间存在显著差异(P<0.05),但加速度作用结束后的RMSSD与另外三者比较不存在明显差异(表 2)。

| 参数 | 暴露前 | 正加速度暴露/Gz | 暴露后 | |

| +3.5 | +4.25 | |||

| RMSSD/ms | 13.14±6.37 | 7.69±4.32a | 6.84±3.41a | 13.58±6.78 |

| LF/ms2 | 26.33±19.10 | 38.07±19.72 | 42.46±17.08 | 34.54±16.86 |

| HF/ms2 | 44.07±24.67 | 20.53±8.80a | 16.04±7.19a | 31.67±14.19 |

| LF/HF | 0.67±0.32 | 4.02±1.52a | 5.32±1.86a | 1.65±0.81a |

| a:P<0.05,与暴露前比较 | ||||

HF值在加速度作用期间均呈下降趋势,且在+3.5和+4.25 Gz暴露下与静息期比较分别存在显著差异(P<0.05),但加速度作用结束后的HF值与静息期、+3.5和+4.25 Gz作用时比较无显著差异(表 2)。

2.3.2 正加速度负荷导致受试者LF值和LF/HF值升高LF值在两次加速度负荷作用期间与静息期期间比较,虽然均有上升趋势,但并未产生显著差异,且加速度作用结束后的LF值与其他三者差异不大(表 2)。

同时,LF/HF值在离心机+3.5和+4.25 Gz暴露期间呈增加趋势,并且与静息状态基础值比较均差异显著(P<0.05),加速度作用后LF/HF值与静息期之间也有明显差异(P<0.05,表 2)。

3 讨论飞行人员进行抗过载训练能够在仅产生轻微不适的情况下提高其对重力加速度的耐受性。通过这种方式可以帮助飞行员了解身体在重力加速度增加时的反应,这对保障飞行人员的飞行安全具有重要意义[6]。MANSIKKA等[7]研究报道:心率和HRV能够灵敏地描述飞行员执行飞行任务的负荷状态。另外,鉴于+Gz负荷对人体心脑血管系统造成的影响,对于飞行员而言,心脏活动对于+Gz耐受能力的高低至关重要[8]。因此,为避免事故的发生,保障飞行人员飞行安全,探究正加速度暴露对心血管活动的影响是十分必要的。此外,由于呼吸作用能够通过影响交感神经系统和迷走神经系统的方式影响HRV[9], 因此,本研究也将呼吸频率纳入分析,以期对正加速度暴露下的HRV变化进行综合、全面的分析。

3.1 HRV与高过载负荷的关系HRV是描述心脏每次搏动间隔的指标,主要由交感神经和迷走神经活动之间的动态作用引起[10-11],能够反映心脏对机体压力的敏感性,帮助客观评估人体应激水平。本研究采用RMSSD、LF、HF和LF/HF作为评价HRV是否发生变化的指标。其中,RMSSD属于HRV时域指标,主要从时间维度反映变异性大小,能够评价迷走神经的活跃程度,迷走神经的活动水平越低,其值越小;反之则越大。LF、HF及其比值属于HRV频域指标:LF是反映交感神经兴奋性的指标;HF与呼吸深度相关,能够反映迷走神经兴奋性;LF/HF值则体现交感神经与迷走神经间的平衡性,这种平衡性是维持人体内环境稳态的基础。鉴于HRV时域和频域指标的即时性和实时性,认为其可以作为评价飞行员抗荷生理训练应激程度的相关参数。本次研究的结果表明,受试者在接受+Gz载荷前的LF值低于HF值,说明受试者在未接受正加速度暴露时,心脏在迷走神经和交感神经的作用中以前者占优势;随着+Gz载荷的增大,受试者的RMSSD值和HF值与载荷前比较呈现出显著降低,且两次载荷期间比较也存在降低的趋势;LF值与载荷前比较虽然呈现出增长趋势,但受限于研究的小样本数量,尚未表现出差异的显著性,在日后的研究中通过增大样本量可能使这种差异变得更为明显。以上结果提示,在正加速度负荷过程中,受试者的交感-迷走神经平衡性向交感神经占优势、迷走神经活性逐渐降低的方向改变,且对LF/HF值进行分析也得出了相同的结论,这可能是由于在+Gz负荷状态下,位于血管壁的压力感受器受到由于血压波动而产生的机械牵张刺激,打破了交感神经和迷走神经原有的平衡状态,通过控制心脑组织和内脏器官的血管舒缩,从而保证冠脉和脑组织血流量。

另外,本试验结果显示,受试者的心率不仅与+Gz载荷前比较有显著性变化,而且在两次不同程度的+Gz负荷作用过程中也存在显著性差异,证明正加速度暴露与心率变化存在相关性。这可能是因为重力加速度的刺激使交感-肾上腺髓质释放肾上腺素,导致心率增快,从而提高心输出量,保障心脑血流量。

3.2 呼吸频率与高过载负荷的关系呼吸频率与其它生命体征比较,对不同病理状况(如不良心脏事件等)和压力源(如认知负荷、情绪压力等)具有更强的敏感性[12],尤其对于飞行员来说,呼吸速率和呼吸深度不当可能会引起机体酸碱平衡紊乱和静脉血不完全动脉化等后果,影响飞行员执行任务的效率,对机组人员的飞行安全造成威胁。因此,了解呼吸频率可能对探讨+Gz暴露和机体代偿间的关系有很大帮助。

本研究结果显示:受试者在对抗重力加速度的过程中,呼吸频率与未承受过载时具有显著差异,且有随着+Gz负荷值的增加而增加的趋势。另外,NICOLÒ等[13-14]研究报道:呼吸频率是衡量体力和疲劳程度的良好指标,并与不同人群的运动耐受能力有关。这可能为本课题组今后通过测量呼吸频率的方法来评价飞行员+Gz耐受能力提供帮助。

总体而言,呼吸系统和心脏功能间的关系是密不可分的。本次研究发现,试验过程中随着+Gz的增大,受试者的心率、呼吸频率随之显著提高,说明交感神经在高G值暴露的过程中活动性逐步提高,同时也能够认为受试者自身尚未发生完全代偿,本次试验设置的正加速度暴露程度仍在人体承受范围内[15]。有研究表明[16],呼吸频率是预测心脏不良事件最准确的生命体征之一。敦促改善呼吸监测系统,有望帮助降低飞行员如呼吸性窦性心律失常等相关疾病的发生率。

本研究的局限性和不足在于:①受试者以年轻男性飞行员为主,不含女性飞行员,没有对性别差异进行讨论。且样本量较小,Ⅱ型错误的存在可能导致无法区分显著性差异,使试验结论的外推性受限。②虽然离心机旋转速率是恒定的,并且没有受试者在试验过程中出现不适,但仍不能排除前庭刺激通过前庭自主反射影响自身神经系统和压力反射功能的可能性。

高性能战机在机动飞行过程中,飞行员会在很短时间内承受高达9 G的重力加速度,这对飞行员的抗荷能力提出了很高要求。TU等[17]认为,心血管系统的代偿能力可能是机组人员抗荷能力的决定因素之一,在进行离心机抗荷训练时关注心血管和呼吸功能指标的监测和评价,能够帮助提高训练效率,保障飞行安全。

综上所述,本研究利用载人离心机模拟飞行加速度作用,采集分析了受试者在抗荷生理训练中的心电呼吸数据,探索了正加速度暴露对HRV的影响。研究结果显示,不同+Gz暴露能够显著影响受试者的HR、呼吸频率以及HRV。未来可与其它自主神经功能测量方法相结合,帮助选拔高G耐受性好的飞行员,并为进一步科学指导飞行人员开展高过载能力训练和设计空中作战生理心理评价指标提供理论支撑和实践参考,提升飞行训练安全性。

| [1] |

JAMSHIDI M, AHMADIAN M T. Investigation of the effect of high +Gz accelerations on human cardiac function[J]. J Mech Behav Biomed Mater, 2013, 27: 54-63. |

| [2] |

MACULEWICZ E, PABIN A, KOWALCZUK K, et al. Endogenous risk factors of cardiovascular diseases (CVDs) in military professionals with a special emphasis on military pilots[J]. J Clin Med, 2022, 11(15): 4314. |

| [3] |

TIWARI R, KUMAR R, MALIK S, et al. Analysis of heart rate variability and implication of different factors on heart rate variability[J]. Curr Cardiol Rev, 2021, 17(5): e160721189770. |

| [4] |

胡大一, 郭成军, 李瑞杰. 心率变异性: 测量标准, 生理释义与临床应用(一)[J]. 中国医疗器械信息, 1997, 3(4): 18-20. HU D Y, GUO C J, LI R J. Measurement standard physiological interpretation and clinical application of heart-rate variability Ⅰ[J]. China Med Devices Inf, 1997, 3(4): 18-20. |

| [5] |

HE B L, LI W Y, ZHANG X T, et al. The analysis of how apnea influences the autonomic nervous system using short-term heart rate variability indices[J]. J Healthc Eng, 2020, 2020: 6503715. |

| [6] |

RANDJELOVIC D, SRECKOVIC S, SARENAC-VULOVIC T, et al. Distance visual acuity in air force pilots and student pilots when exposed to +Gz acceleration in human centrifuge[J]. Mil Med Pharm J Serbia, 2022, 79(2): 183-187. |

| [7] |

MANSIKKA H, SIMOLA P, VIRTANEN K, et al. Fighter pilots' heart rate, heart rate variation and performance during instrument approaches[J]. Ergonomics, 2016, 59(10): 1344-1352. |

| [8] |

TU M Y, CHU H, LIN Y J, et al. Combined effect of heart rate responses and the anti-G straining manoeuvre effectiveness on G tolerance in a human centrifuge[J]. Sci Rep, 2020, 10(1): 21611. |

| [9] |

VARON C, LAZARO J, BOLEA J, et al. Unconstrained estimation of HRV indices after removing respiratory influences from heart rate[J]. IEEE J Biomed Health Inform, 2019, 23(6): 2386-2397. |

| [10] |

PRINSLOO G E, RAUCH H G, KARPUL D, et al. The effect of a single session of short duration heart rate variability biofeedback on EEG: a pilot study[J]. Appl Psychophysiol Biofeedback, 2013, 38(1): 45-56. |

| [11] |

DZIEMBOWSKA I, IZDEBSKI P, RASMUS A, et al. Effects of heart rate variability biofeedback on EEG alpha asymmetry and anxiety symptoms in male athletes: a pilot study[J]. Appl Psychophysiol Biofeedback, 2016, 41(2): 141-150. |

| [12] |

NICOLÒ A, MASSARONI C, SCHENA E, et al. The importance of respiratory rate monitoring: from healthcare to sport and exercise[J]. Sensors (Basel), 2020, 20(21): 6396. |

| [13] |

NICOLÒ A, MASSARONI C, PASSFIELD L. Respiratory frequency during exercise: the neglected physiological measure[J]. Front Physiol, 2017, 8: 922. |

| [14] |

NICOLÒ A, GIRARDI M, BAZZUCCHI I, et al. Respiratory frequency and tidal volume during exercise: differential control and unbalanced interdependence[J]. Physiol Rep, 2018, 6(21): e13908. |

| [15] |

朱超, 孙喜庆, 姚永杰, 等. 联合短臂离心机+Gz负荷与运动负荷时人体心率和呼吸的变化[J]. 航天医学与医学工程, 2009, 22(5): 336-340. ZHU C, SUN X Q, YAO Y J, et al. Changes of human heart rate and respiratory response under short arm centrifuge +Gz loads with exercise loads[J]. Space Med Med Eng, 2009, 22(5): 336-340. |

| [16] |

CHURPEK M M, YUEN T C, PARK S Y, et al. Derivation of a cardiac arrest prediction model using ward vital signs[J]. Crit Care Med, 2012, 40(7): 2102-2108. |

| [17] |

TU M Y, CHU H, CHEN H H, et al. Roles of physiological responses and anthropometric factors on the gravitational force tolerance for occupational hypergravity exposure[J]. Int J Environ Res Public Health, 2020, 17(21): 8061. |