2. 401331 重庆,陆军勤务学院基础部

2. Department of Basic Courses, Army Logistics College, Chongqing, 401331, China

大学生经历着从青少年晚期向成人早期的过渡,面临着较多压力和挑战,例如学业、人际关系、升学和就业等,是心理健康问题高发人群。有研究报道,我国大学生总体处于中等焦虑水平,且近几年这一情况进一步加剧,有1/4的我国大学生有焦虑症状[1]。另一研究对120多万中国大学生进行分析,结果显示,2019年之前我国23.8%的大学生有抑郁症状,而在近年这一数据增加到26.0%[2]。而较多研究表明,生命意义感的丧失是产生焦虑、抑郁等心理症状的重要原因[3-4]。

生命意义感是指个体对自己人生的认知和理解程度,能否理解或看到自己的生活意义,知晓自己的生命目的、使命和最重要的目标[3]。生命意义感不仅对个人的生存非常重要,也是健康和幸福不可或缺的元素,缺失生命意义感就容易产生空虚感,在面临困难时更倾向于放弃,并且产生无助感和焦虑抑郁等负面情绪,甚至产生自杀的想法[5]。研究表明,生命意义感对心理健康有预测作用,是心理健康的重要保护因素[6],感受到生命意义和价值的个体会更加珍爱生命,其心理也更健康,而生命意义感的缺失与自杀意念密切正相关[7]。根据RYFF等[8]构建的心理幸福感六维模型,生命意义感和心理幸福感有着显著的正相关[9]。

积极心理学视角下,感恩是一种积极的心理体验。研究表明,感恩是生命意义感的重要影响因素之一,感恩能帮助个体更好地体验和发现生命的意义[10]。同时,感恩和心理幸福感关系密切[11]。有研究报道,感恩干预可以有效提升心理幸福感和心理健康水平[12]。除感恩以外,心理弹性也是影响个体生命意义感的关键因素,心理弹性可正向预测生命意义感[13]。心理弹性能帮助人们在逆境中重拾或增强心理幸福感,提高心理健康水平[14]。增强生命意义感可以使各种不同群体获益。然而,我们很难直接对生命意义感进行干预,而是通过间接干预的形式予以提升,因此,目前的干预多以生命教育为主[15],且干预效果欠佳。鉴于感恩和心理弹性与生命意义感关系密切,感恩训练和心理弹性训练可能是提升生命意义感的有效方法。因此,基于以上研究背景,本研究旨在探讨感恩、心理弹性、生命意义感与心理幸福感之间的关系,探讨基于感恩和心理弹性的团体心理训练对大学生生命意义感和幸福感的影响,以构建更适合大学生的生命意义感提升训练方案,为大学心理危机预防提供新的思路。

1 资料与方法 1.1 研究对象2022年10月利用重庆某高校开设的心理健康教育课开展团体心理训练,对该校某学员队整群抽样。入组标准:①无心理或精神类疾病;②参加本研究前未接受感恩和心理弹性相关训练;③自愿参加本研究。招募了148名学生作为研究对象,采用方便分组法,分为干预组(76名)和对照组(72名)。干预组有2名因故未完成全部课程,4名未完成追踪调查;对照组有4名未完成追踪调查。最终确定干预组70名,对照组68名,共138名,均为男性,年龄20~25(22.35±1.15)岁;独生子女42名(30.4%),非独生子女96名(69.6%)。

1.2 测量工具 1.2.1 生命意义感量表(Meaning in Life Questionnaire,MLQ)由STEGER等[16]编制,共10个条目,包括意义存在和意义探索两个维度,前者评估个人生命意义的感知,后者评估个人对生命意义探索,采用Likert 7级评分,从“非常不符合”到“非常符合”分别记1~7分,其中第9题为反向计分,得分越高,表示生命意义感越强。本研究采用的是国内学者陈维的中文修订版[17],在本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.833。

1.2.2 感恩问卷(Gratitude Questionnaire,GQ)由MCCULLOUGH等[18]编制,用于评估个体感恩水平。共6个条目,采用Likert 7级评分,从“非常不同意”到“非常同意”分别记1~7分,得分越高,表示个体的感恩倾向越强。本研究采用的是国内学者魏昶和吴慧婷的中文修订版[19],在本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.776。

1.2.3 简版心理弹性量表(10-item Connor-Davidson Resilience Scale,CD-RISC-10)原版的CD-RISC有25个条目,CAMPBELL等[20]在保证信效度的前提下,将其简化成10条目,后由张丹梅等[21]翻译成中文版,采用Likert 5级计分,从“从不”到“总是”,分别计0~4分,评分越高表示心理弹性越好。在本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.864。

1.2.4 心理幸福感量表(Ryff’ s Scales of Psychological Well-being,RPWB)由心理学家LI[22]修订,共18个项目,包括6个维度:生命目标、个人成长、与他人积极关系、自主性、掌控环境和自我接纳。采取Likert 6级评分,从“完全不符合”到“非常符合”,分别计1~6分,得分越高,表示心理幸福感水平越高。在本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.953。

1.3 干预方法 1.3.1 干预程序干预组接受连续5周,每周1次,每次约2 h的团体心理训练,对照组暂不接受训练(下学期参加同一内容培训)。所有团体训练由相同的团队带领者和助手实施。在干预前(T1)、干预结束时(T2)和干预结束后1个月(T3)分别使用生命意义感量表、感恩问卷、简版心理弹性量表和心理幸福感量表对2组成员进行评估。

1.3.2 干预方案根据Kumpfer的心理弹性框架理论,从影响心理弹性的4大主要因素(认知、情感、精神、行为/社会)入手,设计心理弹性训练方案,训练团体成员的自我意识、情绪调节、压力管理、社会支持等,该方案已在大学生中应用[23],再结合感恩干预(采用感恩日记),每天记录3件感激的事。每次课程均包括感恩分享(第1次课不包含)、团体训练和总结3个板块,参照团体心理训练相关理论,将团体训练分为热身阶段、工作阶段和结束阶段,每节课后留有课后作业(感恩日记)。具体干预方案见表 1。

| 主题 | 目的 | 理论 | 内容 | 课后作业 |

| 第1课:自我探索 | 自我接纳 | 认知 | ①课程简介 ②团体训练 热身阶段:桃花朵朵开 工作阶段:独特的人、我的自画像、全方位的我 结束阶段:分享体会 ③总结 |

感恩日记:每天记录3件让你感激的事 |

| 第2课:培养自信 | 自信训练 | 精神 | ①感恩分享 ②团体训练 热身阶段:手指操 工作阶段:让我自豪、天生我才、优点大轰炸 结束阶段:分享体会 ③总结 |

感恩日记:每天记录3件让你感激的事 |

| 第3课:承载快乐 | 情绪管理 | 情感 | ①感恩分享 ②团体训练 热身阶段:你猜我演 工作阶段:情绪ABC、情绪气球、快乐大转盘 结束阶段:分享体会 ③总结 |

感恩日记:每天记录3件让你感激的事 |

| 第4课:压力管理 | 减轻压力 | 行为 | ①感恩分享 ②团体训练 热身阶段:突破重围、光谱测压 工作阶段:压力源分析、脑力激荡、冥想练习、减压26式 结束阶段:分享体会 ③总结 |

感恩日记:每天记录3件让你感激的事 |

| 第5课:人际支持 | 社会支持 | 社会 | ①感恩分享 ②团体训练 热身阶段:携手同行 工作阶段:我的百宝箱、家庭原子图、社会支持评估 结束阶段:感恩世界、分享体会 ③总结 |

结束感恩日记 结束团体 |

1.4 统计学分析

采用SPSS 25.0软件进行统计学数据分析;独立样本t检验比较两组人员各变量基线水平有无统计学差异;采用重复测量方差分析和简单效应分析研究干预效果;计量资料以x±s表示,检验水准α=0.05。采用Pearson相关分析考察各研究变量之间的相关性;采用Hayes编制的SPSS插件Process3.3中Model4检验中介模型。采用偏差校正的百分位Bootstrap法进行中介效应检验。

2 结果 2.1 基线水平各变量的描述性统计和相关性分析各变量的平均值、标准差和相关系数如表 2所示,结果发现感恩、心理弹性、生命意义感和心理幸福感两两显著正相关(P < 0.01)。

| 变量 | x±s | 感恩 | 心理弹性 | 生命意义感 | 心理幸福感 |

| 感恩 | 32.27±3.79 | 1 | |||

| 心理弹性 | 30.70±3.85 | 0.486a | 1 | ||

| 生命意义感 | 52.43±7.92 | 0.479a | 0.554a | 1 | |

| 心理幸福感 | 85.55±11.35 | 0.427a | 0.470a | 0.592a | 1 |

| a: P < 0.01 | |||||

2.2 感恩、心理弹性、生命意义感和心理幸福感的回归分析

逐步回归分析结果表明,感恩对生命意义感和心理幸福感有显著的正向预测作用(P < 0.01),将感恩和生命意义感同时纳入回归方程时,对心理幸福感有显著正向预测作用(P < 0.05)。心理弹性对生命意义感和心理幸福感有显著的正向预测作用(P < 0.01)。将心理弹性和生命意义感同时纳入回归方程时,对心理幸福感有显著正向预测作用(P < 0.05)。具体结果见表 3、4。

| 回归方程 | 整体综合指标 | 回归系数 | 显著性 | |||||

| 结果变量 | 预测变量 | R2 | F | β | t | |||

| 生命意义感 | 感恩 | 0.229 | 40.490b | 0.479 | 6.363b | |||

| 心理幸福感 | 感恩 | 0.182 | 30.286b | 0.427 | 5.503b | |||

| 心理幸福感 | 感恩 | 0.377 | 40.781b | 0.186 | 2.404a | |||

| 生命意义感 | 0.502 | 6.490b | ||||||

| a:P < 0.05,b:P < 0.01 | ||||||||

| 回归方程 | 整体综合指标 | 回归系数 | 显著性 | |||||

| 结果变量 | 预测变量 | R2 | F | β | t | |||

| 生命意义感 | 心理弹性 | 0.307 | 60.340b | 0.554 | 7.768b | |||

| 心理幸福感 | 心理弹性 | 0.221 | 38.638b | 0.470 | 6.216b | |||

| 心理幸福感 | 心理弹性 | 0.379 | 41.233b | 0.206 | 2.524a | |||

| 生命意义感 | 0.478 | 5.861b | ||||||

| a:P < 0.05,b:P < 0.01 | ||||||||

2.3 生命意义感在感恩与心理弹性和心理幸福感之间的中介效应检验

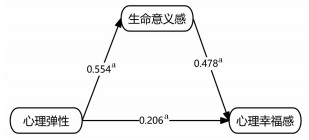

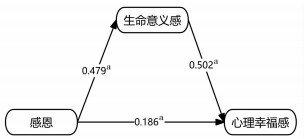

采用SPSS插件Hayes的PROCESS程序中的Model4分别检验生命意义感在感恩与心理弹性和心理幸福感之间的中介效应,分别以感恩和心理弹性为自变量,生命意义感为中介变量,心理幸福感为因变量,抽样5 000次。结果显示,感恩对心理幸福感的直接效应0.186,95%的置信区间为(0.018,0.336),不包括0,直接效应显著,效应占比43.6%;中介效应为0.241,95%的置信区间为(0.154,0.344),不包括0,生命意义感在感恩和心理幸福感之间中介效应显著,效应占比56.4%。心理弹性对心理幸福感的直接效应0.206,95%的置信区间为(0.035,0.364),不包括0,直接效应显著,效应占比43.7%。中介效应为0.265,95%的置信区间为(0.171,0.367),不包括0,生命意义感在心理弹性和心理幸福感之间中介效应显著,效应占比56.3%。见表 5、6,图 1、2。

| 路径 | 效应值 | BootSE | BootLLCI | BootULCI | 效应占比(%) |

| 感恩→心理幸福感 | 0.186 | 0.082 | 0.018 | 0.336 | 43.6 |

| 感恩→生命意义感→心理幸福感 | 0.241 | 0.049 | 0.154 | 0.344 | 56.4 |

| 总效应 | 0.427 | 0.078 | 0.273 | 0.580 | - |

| 路径 | 效应值 | BootSE | BootLLCI | BootULCI | 效应占比(%) |

| 心理弹性→心理幸福感 | 0.206 | 0.083 | 0.035 | 0.364 | 43.7 |

| 心理弹性→生命意义感→心理幸福感 | 0.265 | 0.050 | 0.171 | 0.367 | 56.3 |

| 总效应 | 0.471 | 0.076 | 0.321 | 0.620 | - |

|

| a:P < 0.01 图 1 生命意义感在感恩和心理幸福感之间的中介作用 |

|

| a:P < 0.01 图 2 生命意义感在心理弹性和心理幸福感之间的中介作用 |

2.4 基线水平比较

干预前两组学员各心理变量指标差异均无统计学意义(表 7)。重复测量方差分析结果显示:感恩、心理弹性、生命意义感和心理幸福感的分组×时间交互作用均有统计学意义(P < 0.05, 表 8)。

| 变量 | 干预组(n=70) | 对照组(n=68) | t | P |

| 感恩 | 32.21±3.69 | 32.32±3.92 | -0.169 | 0.866 |

| 心理弹性 | 30.49±4.07 | 30.91±3.63 | -0.648 | 0.518 |

| 生命意义感 | 53.11±7.37 | 51.72±8.44 | 1.034 | 0.303 |

| 心理幸福感 | 85.70±10.53 | 85.40±12.21 | 0.156 | 0.876 |

| 变量 | 时间点 | 组别 | 分组主效应 | 时间主效应 | 时间×分组交互效应 | |||||||

| 干预组(n=70) | 对照组(n=68) | F | P | F | P | F | P | |||||

| 感恩 | T1 | 32.21±3.69 | 32.32±3.92 | 12.541 | 0.001 | 15.930 | 0.000 | 9.599 | 0.000 | |||

| T2 | 35.63±3.64 | 32.85±4.58 | ||||||||||

| T3 | 35.33±4.09 | 32.59±3.62 | ||||||||||

| 心理弹性 | T1 | 30.49±4.07 | 30.91±3.63 | 17.456 | 0.000 | 10.846 | 0.000 | 24.063 | 0.000 | |||

| T2 | 33.97±3.79 | 30.32±5.14 | ||||||||||

| T3 | 33.46±4.04 | 28.99±4.99 | ||||||||||

| 生命意义感 | T1 | 53.11±7.37 | 51.72±8.44 | 24.280 | 0.000 | 27.527 | 0.000 | 10.247 | 0.000 | |||

| T2 | 59.79±7.23 | 53.66±9.21 | ||||||||||

| T3 | 61.37±6.15 | 53.21±11.62 | ||||||||||

| 心理幸福感 | T1 | 85.70±10.53 | 85.40±12.21 | 8.832 | 0.004 | 3.330 | 0.037 | 6.083 | 0.003 | |||

| T2 | 91.79±10.90 | 84.59±14.49 | ||||||||||

| T3 | 90.80±8.78 | 84.46±12.51 | ||||||||||

2.5 干预前后各变量得分简单效应分析比较

分组的简单效应分析提示:实施干预前对照组和干预组的感恩、心理弹性、生命意义感和心理幸福感得分差异无统计学意义;T2和T3时干预组的感恩、心理弹性、生命意义感和心理幸福感得分均显著高于对照组(P < 0.01)。

时间的简单效应分析提示:干预组T2和T3时的感恩、心理弹性、生命意义感和心理幸福感得分均显著高于T1时(P < 0.01);干预组T2和T3时感恩、心理弹性、生命意义感和心理幸福感得分差异无统计学意义。对照组T2和T3时的感恩、生命意义感和心理幸福感得分与T1时的差异无统计学意义;对照组T3时心理弹性得分显著低于T1和T2时(P < 0.01,P < 0.05,表 8)。

3 讨论大学生群体处于人生的特殊阶段,在这一时期会面临各种压力和挑战,容易产生各种负性心理事件。本研究结果表明,感恩、心理弹性、生命意义感和心理幸福感两两正相关。基于感恩和心理弹性的团体心理训练干预效果良好,能够显著提升大学生感恩、心理弹性、生命意义感和心理幸福感水平,并且在干预后1个月时积极效应依旧存在。

本研究发现,生命意义感能够部分中介感恩和心理弹性对心理幸福感的影响。感恩是指对生活中所得到的或拥有的东西表示出由衷的感谢和赞扬的一种情感。生命意义感是人对生命本身的意义和价值的认识和感受,而心理幸福感则是指人的主观感觉和评价自己的情感状态是否满足和愉悦。感恩和生命意义感是获得幸福感的重要因素[9]。感恩可以使人们更加关注和珍惜自己所拥有的、得到的和享受到的东西,更加明确自己生命目的和价值。人们越是认识到自己生命的深刻意义和价值,就越能够充分感受到生命的美好,从而更加满足,获得快乐和幸福。因此,感恩可以帮助人们更好地理解和感受自己生命的意义和价值,提高生命意义感,进而获得幸福感[24]。心理弹性被认为是一种能让人在逆境中保持和重拾幸福的能力[25],心理弹性高的个体在面临生活中的压力和困难时能够以更积极的方式去面对,同时拥有更好的情绪调节能力,并且在突破困境的过程中获得成长,从而更加坚定自己人生的方向,收获更加幸福且有意义的人生。

研究发现,干预组在干预后的感恩和心理弹性水平显著高于干预前的水平,生命意义感和心理幸福感水平也得到显著提升,说明基于感恩和心理弹性的团体心理训练可以有效提升大学生感恩和心理弹性水平,提高生命意义感和心理幸福感。这一结果在前期研究中也得到了支持,刘湘玲等[26]对132名大学生进行感恩记录分享干预,结果显示干预后被试的感恩和生命意义感水平均有显著提高。吴曼等[27]对64名护理本科生进行为期8周的基于心理弹性的团体积极心理干预后,护理本科生的心理弹性和幸福感水平得到显著提升。感恩是一种积极向上的心态,有一种满足感和幸福感[28]。感恩干预是一种记录和分享个人日常生活的积极经历、体会和感悟的干预方式,对于大学生而言,这种记录和分享使其更加关注自己生活中的细节以及得到的外界帮助,并借此机会反思生活事件、重温和回味积极的人际关系等,通过团体的动力这种生活中的美好被看到、被听到、被见证、被传播。通过这种方式培养大学生的积极视角、感恩的能力、促进人际和谐,大学生会更加深刻地认识到自己所得到的东西,从而更加珍惜并感激。通过心理弹性训练能够更加了解自己,学到缓解压力、调节情绪、增强自信以及增进人际支持的方法和技巧,并在生活中加以应用,帮助大学生更好地应对生活中的挫折、困难、压力等,从而提升自己的心理弹性水平。心理弹性是个体应对逆境时仍能保持适应性行为的能力,以及个体遭受压力事件后所产生的积极结果[29]。心理弹性越高意味着面对压力时的“反弹力”越强,应对压力的能力越强,面对压力事件时能够发挥主观能动性,更能解决好生活和学习的压力,并且从逆境中收获经验,自我成长,在应对挫折的过程中体验到自身生命的意义和价值[3]。

干预结束后1个月随访发现,干预组感恩、心理弹性、生命意义感和心理幸福感T3得分显著高于T1,说明此时段干预组学员以上各心理指标维持干预后的较高水平。对照组感恩、生命意义感和幸福感水平T3和T1无显著差异,心理弹性的水平T3显著低于T1,可能的原因是疫情期间学校实施封闭式管理,加之社会公共卫生事件影响,导致学员心理压力较大,有很多超出自己控制范围的事情无法解决,所以心理弹性水平略有下降。但是,学员们看到上至国家和社会,下至学校和个人,所有人都在努力,让学员们备受鼓舞,感恩医务工作者的奉献,对未来并不迷茫;正如1名学员在感恩日记里描述的“虽然封闭式管理很让人窒息,但是看到大白每天不畏风险, 无私奉献,真的很感动,相信我们一定可以战胜病毒,保卫健康”,所以感恩、生命意义感和心理幸福感水平和基线水平无显著差异。

综上所述,基于感恩和心理弹性的团体心理训练不仅可以直接提升心理幸福感,还可以通过影响生命意义感间接提升心理幸福感,未来可以在更大范围内推广应用,让更多的大学生受益。值得注意的是,本研究为整群抽样,样本量的设计不够严谨,且均为男生。研究设计中对照组属于空白试验,可能会增加研究对象的主观因素影响;对主要指标的影响因素观察不够全面,使结果可能存在混杂偏倚;另外,随访时间仅为干预结束后1个月。未来可设计试验对照组,扩大样本量,增加女生样本,延长随访时间,并加入一些客观生理指标,更全面地评价心理训练的效果。

| [1] |

WANG X H, LIU Q Z. Prevalence of anxiety symptoms among Chinese university students amid the COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis[J]. Heliyon, 2022, 8(8): e10117. |

| [2] |

WANG X H, LIU Q Z. Prevalence of anxiety symptoms among Chinese university students amid the COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis[J]. Epidemiol Psychiatr Sci, 2021, 30: e31. |

| [3] |

KING L A, HICKS J A. The science of meaning in life[J]. Annu Rev Psychol, 2021, 72: 561-584. |

| [4] |

HAUGAN G, DEZUTTER J. Meaning-in-life: a vital salutogenic resource for health[M]. Cham: Springer International Publishing, 2021: 85-101.

|

| [5] |

倪旭东, 唐文佳. 生命意义的缺失与追寻[J]. 心理学探新, 2018, 38(6): 497-503. NI X D, TANG W J. The absence of and search for meaning in life[J]. Psychol Explor, 2018, 38(6): 497-503. |

| [6] |

LEW B, CHISTOPOLSKAYA K, OSMAN A, et al. Meaning in life as a protective factor against suicidal tendencies in Chinese university students[J]. BMC Psychiatry, 2020, 20(1): 73. |

| [7] |

FUJU T, YIHJIN H, GWOLIANG Y, et al. The effectiveness of a health promotion intervention on the meaning of life, positive beliefs, and well-being among undergraduate nursing students: one-group experimental study[J]. Medicine, 2020, 99(10): e19470. |

| [8] |

RYFF C D, KEYES C L M. The structure of psychological well-being revisited[J]. J Pers Soc Psychol, 1995, 69(4): 719-727. |

| [9] |

KAFTANSKI W, HANSON J. Suffering, authenticity, and meaning in life: toward an integrated conceptualization of well-being[J]. Front Psychol, 2022, 13: 1079032. |

| [10] |

LIN C C. Gratitude and suicidal ideation in undergraduates in Taiwan Province: the mediating role of self-esteem and meaning in life[J]. Omega, 2021, 84(1): 177-193. |

| [11] |

WOOD A, FROH J J, GERAGHTY A. Gratitude and well-being: a review and theoretical integration[J]. Clinical Psychology Review, 2010, 30(7): 890-905. |

| [12] |

KOMASE Y, WATANABE K, HORI D, et al. Effects of gratitude intervention on mental health and well-being among workers: a systematic review[J]. J Occup Health, 2021, 63(1): e12290. |

| [13] |

DAVYDOV D M, STEWART R, RITCHIE K, et al. Resilience and mental health[J]. Clin Psychol Rev, 2010, 30(5): 479-495. |

| [14] |

RYFF C D. Psychological well-being revisited: advances in the science and practice of eudaimonia[J]. Psychother Psychosom, 2014, 83(1): 10-28. |

| [15] |

黄晓佳, 郜鑫, 陈昕苑, 等. 大学生生命意义感的影响因素及干预的研究进展[J]. 中国健康心理学杂志, 2020, 28(12): 1900-1905. HUANG X J, GAO X, CHEN X Y, et al. Research progress in influencing factors and interventions of meaning in life of college students[J]. China J Health Psychol, 2020, 28(12): 1900-1905. |

| [16] |

STEGER M F, FRAZIER P, OISHI S, et al. The meaning in life questionnaire: assessing the presence of and search for meaning in life[J]. J Couns Psychol, 2006, 53(1): 80-93. |

| [17] |

陈维, 葛缨, 胡媛艳, 等. 人生意义量表(修订版)的适用性和推广性: 基于CTT和多维Rasch的分析[J]. 中国临床心理学杂志, 2015, 23(4): 604-607, 614. CHEN W, GE Y, HU Y Y, et al. Applicability and generalizability of the revised meaning in life questionnaire: based on classical test theory and multidimensional rasch model[J]. Chin J Clin Psychol, 2015, 23(4): 604-607, 614. |

| [18] |

MCCULLOUGH M E, EMMONS R A, TSANG J A. The grateful disposition: a conceptual and empirical topography[J]. J Pers Soc Psychol, 2002, 82(1): 112-127. |

| [19] |

魏昶, 吴慧婷, 孔祥娜, 等. 感恩问卷GQ-6的修订及信效度检验[J]. 中国学校卫生, 2011, 32(10): 1201-1202. WEI C, WU H T, KONG X N, et al. Revision of Gratitude Questionnaire-6 in Chinese adolescent and its validity and reliability[J]. Chin J Sch Health, 2011, 32(10): 1201-1202. |

| [20] |

CAMPBELL-SILLS L, STEIN M B. Psychometric analysis and refinement of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC): Validation of a 10-item measure of resilience[J]. J Trauma Stress, 2007, 20(6): 1019-1028. |

| [21] |

张丹梅, 熊梅, 李彦章. 心理弹性量表简版在社区老年人中的信效度检验[J]. 中华行为医学与脑科学杂志, 2018, 27(10): 942-946. ZHANG D M, XIONG M, LI Y Z. The reliability and validity of 10-item Connor-Davidson resilience scale in the community-dwelling older adults[J]. Chin J Behav Med Brain Sci, 2018, 27(10): 942-946. |

| [22] |

LI R. Reliability and validity of a shorter Chinese version for Ryff's psychological well-being scale[J]. Health Education Journal, 2014, 73(4): 446-452. |

| [23] |

彭李, 李敏, 姜晓梅, 等. 心理弹性训练对不同心理弹性水平军校医学生的正负性情绪及情绪调节方式的影响[J]. 第三军医大学学报, 2014, 36(5): 470-472. PENG L, LI M, JIANG X M, et al. Effects of resilience training on positive and negative emotion and emotion regulation strategies in military medical students with different resilience[J]. J Third Mil Med Univ, 2014, 36(5): 470-472. |

| [24] |

倪旭东, 王勤勤. 感恩对心理幸福感的影响及其作用机制[J]. 中国健康心理学杂志, 2020, 28(2): 300-307. NI X D, WANG Q Q. Effects of gratitude on psychological well-being and its mechanisms[J]. China J Health Psychol, 2020, 28(2): 300-307. |

| [25] |

TAY P, LIM K. Psychological resilience as an emergent characteristic for well-being: a pragmatic view[J]. Gerontology, 2020, 66(5): 476-483. |

| [26] |

刘湘玲, 叶茂林. 感恩记录分享对大学生生命意义感的提升研究[J]. 职业与健康, 2021, 37(11): 1531-1534, 1538. LIU X L, YE M L. Research on promotion of gratitude record sharing to college students' meaning in life[J]. Occup Health, 2021, 37(11): 1531-1534, 1538. |

| [27] |

吴曼, 孙雪芹, 沈雨晴, 等. 团体积极心理干预对护理本科生压力、心理弹性和主观幸福感的影响[J]. 赣南医学院学报, 2021, 41(7): 703-708. WU M, SUN X Q, SHEN Y Q, et al. Positive psychology group intervention for stress, resilience and subjective well-being in undergraduate nursing students[J]. J Gannan Med Univ, 2021, 41(7): 703-708. |

| [28] |

WOOD A M, FROH J J, GERAGHTY A W A. Gratitude and well-being: a review and theoretical integration[J]. Clin Psychol Rev, 2010, 30(7): 890-905. |

| [29] |

UNGAR M, THERON L. Resilience and mental health: how multisystemic processes contribute to positive outcomes[J]. Lancet Psychiatry, 2020, 7(5): 441-448. |