2. 400715 重庆,西南大学心理学部

2. School of Psychology, Southwest University, Chongqing, 400715, China

认知域(cognitive domain)是现代化、心智化作战样式革新下继陆、海、空、天、网后产生的新型作战空间,具有全天域、全时域、全空域特征[1]。随着全域指挥作战体系的建立与成熟,认知域作战发挥着越来越重要的作用。例如,颠覆敌我识别、操纵公众意识和国际舆论立场、瓦解作战意志、摧毁心理认知防线等[2]。而认知域信息传播是达到认知域作战的核心手段之一,主要通过伪造、操纵、有意放大错误信息,以说服、攻击或靶向引导个体或群体的意识和行为,达到引起民族分裂、制造社会矛盾、颠覆国家政权等作战目的,包括但不限于心理操纵、舆论控制、法律辅助和政治外宣等形式[3-4]。现代战争的制胜已不完全是在物理域和信息域战场上的实际争夺,在整个作战阶段,在认知域空间争夺军事和非军事目标的意识和信心成为了决定战争走向的重要因素。认知域信息传播是心灵病毒理论(psychovirus)的核心内涵之一,心灵病毒是指一段暗示性文字、一句煽动性语言等行为方式或生物介导方式对目标人员进行行为、意志、信念的操控和靶向引导的技术手段,通常具有传染性、隐蔽性、自复制性和寄生脑性的特征[5]。因此,认知域信息传播的核心在于如何通过信息手段夺取个体的“制脑权”。针对认知域信息传播的具体机制与应用,国际主流军事机构或组织进行了深入的探索,并积累了一定的经验。例如,美国国防部(United States Department of Defense,DoD)启动了“人类通用载入计划” (Human Universal Load Carrier),利用无创性脑神经调控技术(noninvasive brain neuromodulation, NBS),通过对目标人群进行神经增强训练,有效提升了任务理解水平和任务执行表现[6-7]。此外,美国高等研究计划局(Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)在“重返亚洲计划”中指出,在多域联合行动(multi-domain operation, MDO)中利用社交媒体进行虚假信息植入和认知优势建立,即传播靶向的认知域信息是和平时期最重要的作战手段之一[8-10]。近年来,国内也对认知域信息传播进行了一系列的探索和研究。国内研究者首次提出了基于“机理+表现”的网络空间作战模型,关注了在网络拓扑空间内生理域、信息域和认知域的交互指挥关系[11]。此外,进一步的研究在理论上提出了包含认知域的全域作战行动模型,认为认知域可以作为跨域指挥的平行调控作战空间[12]。而在具体的认知域应用中,国内也在武器装备的认知域评估、政治价值观培育等方面展开了研究[13-14]。尽管国际、国内对于认知域作战进行了一定的研究,但对于基础认知域信息传播的基本模式、规律和机制的了解仍是缺乏的。而作为认知域作战的主要途径,提出认知域信息传播理论并探索其具体的传播机制,能够为建立认知域信息攻防的体系提供一定的参考。

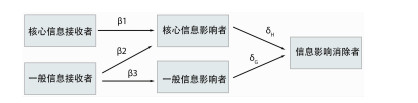

1 材料与方法 1.1 认知域信息传播的HSIR理论模型本研究基于流行病学的SIR仓室模型和谣言传播模型(rumor spreading model)提出认知域信息传播的HSIR(Hub-Susceptible-infected-Recovery)模型,即核心-易感-感染-康复动力学模型,该模型将总人群分为了5类,即意见领袖(key opinion leader, KOL)易感者、一般易感者、意见领袖感染者、一般感染者和康复者。HSIR理论模型认为,认知域信息的传播涉及两种模式,一种是一般接收者的认知域信息传播,而另一种是关键意见领袖者的认知域信息传播,即核心(Hub)者效应[15]。在社群中,意见领袖通常能将靶向目的的认知域信息以更高的传播效率和更稳健的传播效果向人群传播。因此,HSIR理论模型提出,认知域信息传播通常由第一个信息感染者(I0)开始,向社群中的成员进行传播。如果认知域信息成功植入了一般接收者,则以相同的传播率(β1)和接触人员规模进行传播;如果认知域信息成功植入了意见领袖,则以更高的传播率(β2)和接触人员规模。参考谣言传播的SEIRD(Susceptible Exposed Infectious Recovered Dead)模型[16],Hub效应会带来传播效率40%左右的传播增益。HSIR理论模型也假设认知域信息接收者也以一定比例脱离该信息的影响,即从信息感染中康复(δ)。

HSIR理论模型提出,认知域信息在社群中进行传播,感染社群成员(S),一般感染者以同样的感染(期望)概率传播认知域信息,Hub感染者以增益感染概率传播认知域信息;意见领袖易感者只能由意见领袖通路进行感染,而一般易感者可同时被意见领袖和一般感染者进行传播;已感染(植入)认知域信息的成员有一定概率能够脱离认知域信息的影响,恢复到正常成员,且形成该靶向认知域信息免疫(图 1)。

|

| 图 1 认知域信息传播的HSIR模型 |

1.2 等比模型:认知域信息传播的HSIR模型

为比较多重场景下的HISR模型的传播表现,本研究还选择了等规模的为传播到Hub者的HSIR模型作为对比模型,即认知域信息感染者不存在Hub效应的传播模式。

1.3 等比模型:认知域信息传播的标准SIR模型比较HSIR理论传播模型的结果与标准SIR病毒传染病模型的传播模式差异,本研究在等规模数据中采用了标准SIR模型进行仿真模拟。

1.4 时滞干预模拟本研究参考时滞性谣言传播模型,假定在发现认知域信息感染或植入后进行时滞的拒止[16]。谣言信息传播模型认为,虚假信息的一般识别周期为1~10 d,拒止效能为30%~40%。因此,本研究设置时滞时间为第2、4及第8天,设置传播率和康复率的40%变化。

1.5 仿真模型算法本研究对该仓室模型的非线性微分方程求解。采用自编代码构建标准HSIR、不含Hub的HSIR模型和标准SIR模型进行仿真模拟,主要使用MATLAB函数为ode。指定仓室如下:Hub传染率为0.2,Hub增益后的感染传播率为0.5,一般传染率为0.3;一般康复率为0.01,Hub感染康复率为0.02。

1.6 基本再生数计算本研究采用下代矩阵法进行基本再生数计算和推导。具体来说,本研究假定模型存在疾病消除稳态(disease-free equilibrium, DFE),然后构建下代矩阵。由于本研究采用的模型只存在一个感染仓室,即F1(I),V1(I)可分别求其雅克比矩阵。最后,对FV-1求其最大特征值,在DFE稳态下即为基本再生数。

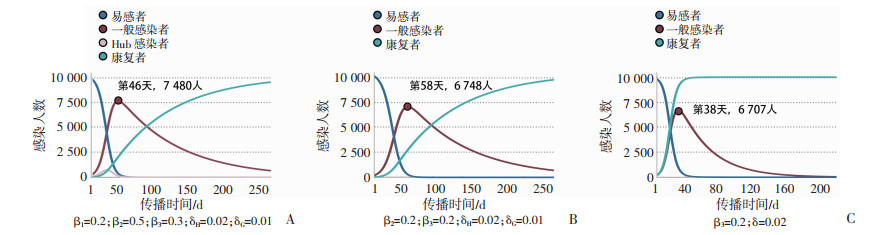

2 结果 2.1 认知域信息传播的HSIR理论模型的数学仿真结果在HSIR模型中,模拟Hub传染率为0.2,Hub增益后的感染传播率为0.5,而一般感染率为0.3;模拟认知域信息感染的一般康复率为0.01,Hub感染康复率为0.02。仿真结果发现,认知域信息在一个1万人的社群中传播,将在第46天达到峰值,峰值感染人数为7 480人,基本再生数为1.3,即认知域信息将很快感染大部分社群成员(图 2A)。

|

| A: 标准HSIR模型;B:无Hub增益者HSIR模型;C:标准SIR模型 图 2 认知域信息传播的HSIR模型 |

2.2 认知域信息传播的noHSIR模型的数学仿真结果

本研究模拟了在Hub增益无效时HSIR模型的传播动力学模式。结果发现,在不含Hub增益下,认知域信息在一个1万人的社群中进行传播,峰值感染时间推迟到了第58天,而峰值认知域信息的峰值感染人数达到6 748人,基本再生数为1.2。结果提示,无Hub增益的情况下,传播峰值相对降低,且感染人数也有一定下降(图 2B)。

2.3 认知域信息传播的SIR模型的数学仿真结果本研究同时与基准传染病学动力模型SIR进行比较。仿真模拟结果发现,标准SIR仓室模型下,认知域信息传播的峰值提前到第38天,总感染人数显著下降为6 707人。因此,对比本研究的HSIR理论模型结果提示,完全的流行病学仓室模型模拟认知域信息传播模式可能会低估认知域信息传播的感染结果(图 2C)。

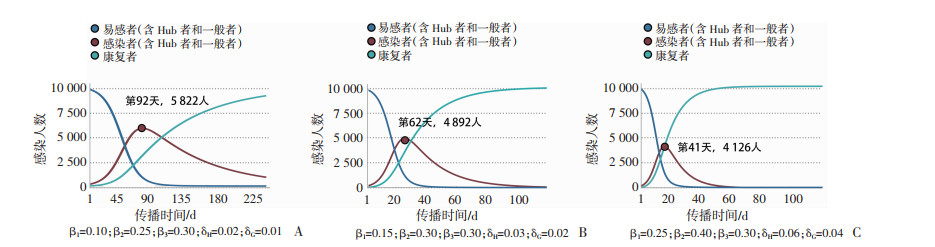

2.4 认知域信息传播时滞拒止的数学仿真结果为模拟真实认知域信息传播的模式,本研究仿真了谣言时滞拒止对于传播的影响。在识别认知域信息传播后的第8天进行干预和拒止将使得认知域信息在1万人社群中的传播峰值延迟至第92天,但影响成员数可下降到5 822人(图 3A);在传播后的第4天进行干预和拒止将使得峰值传播延迟至第62天,影响人数进一步下降到4 892人(图 3B);在传播后的第2天进行及时干预和拒止将使得传播峰值提前到第41天,同时将影响人数控制在4 126人(图 3C)。结果提示,越早的时滞拒止和干预,能够越有效地控制认知域信息的影响,其敏感干预时间可能在第2~4天。

|

| A: 时滞第8天;B:时滞第4天;C:时滞第2天 图 3 时滞拒止对认知域信息传播的影响 |

3 讨论

随着现代化多域联合作战体系的建立和军事作战心智化的发展,已有军事力量从生物神经调控与行为认知域角度在目前的“表观和平时期”发展出了更为隐蔽和高效的作战方式[17-18]。尽管国内外研究意识到了认知域行动(cognitive domain operation)在军事领域的重要性,也发展了一些认知域行动的联合理论模型,但缺乏对于认知域行动本身的分析与建模。认知域信息作为认知域行动的核心方式,领域内缺乏对于认知域信息传播的基本方式、机制和传播效果的深入研究。本研究通过结合流行病学仓室模型和谣言传播模型首次提出了认知域信息传播的HSIR理论,尝试推动认知域信息传播的攻防体系基础的建立。基于仿真模拟的结果,本研究发现,在认知域信息开始在一个大型社群中传播后,只需要46 d就能够影响社群中约80%的成员。同时,本研究在等规模社群中进行仿真模拟,发现认知域信息需要38 d影响约70%的成员。结果提示,认知域信息传播具有自己的传播特点,简单的流行病学建模可能会低估认知域信息传播的影响,而越早对认知域信息传播进行拒滞越能够有效控制认知域信息在社群中的影响。

本研究中的HSIR理论模型主要是基于经典SIR仓室模型进行理论构念的建立。作为基准模型(benchmark),SIR仓室模型是流行病学领域中应用最为广泛和稳健的预测工具之一,是最符合流行病传播规律的数学模型[19]。作为具有类似传播机制的认知域信息,本研究在理论上提出其传播动力学模式部分符合生物病毒传播规律[19]。另一方面,简单化的生物病毒传播仓室模型不能完全等同于认知域信息的传播。这一结论也得到了模型仿真结果的支持和验证。参考谣言传播的信息熵模型[15],本研究在理论上为HSIR模型添加了Hub者增益。Hub者参数被定义为在作战单位中具有高度认知和信念引导能力的意见领袖的目标人员[20]。本研究的结果证实,相比没有感染Hub者,社群中存在受到认知域信息影响的Hub者能够显著提升其传播动力。根据拉扎斯菲尔德二阶传播理论,信息的受众通常具有既有固定政治倾向,该群体会通过与意见领袖(即Hub者)的选择性接触以实现对更多的具有同样政治倾向的信息接收者产生影响[21]。因此,在认知域信息传播中,影响社群的Hub成员将能更有效地实现更大的认知域信息传播影响的目的。另一方面,已有研究发现,位于上级的核心意见领袖通常能够重塑下级的任务信任(reevaluate trust in combat)及影响下级成员的压力感知等多个方面[22-23]。因此,基于本研究的HSIR理论模型,认知域信息传播的攻防体系应该围绕Hub者产生的Hub增益来建立。

针对认知域信息传播的特点,本研究同时参考了谣言传播模型,探索了时滞拒止对于认知域信息传播的影响。已有研究提出,信息传播的影响消除具有时滞性,即在传播发生后一定时间才能意识到信息入侵或其传播的不利后果发生[24-25]。时滞性通常针对标准SIR模型进行改进,已有研究尝试引入“辟谣机制”和“谣言清除机制”建立SIERsEs仓室模型,在网络模型的基础下进行时滞谣言干预和拒止[26-27]。同时,本研究的结果提示,时滞第2、4天的拒止能够有效地控制认知域信息的传播影响,但在第8天后进行干预,其影响作用有限。提示在认知域信息传播的敏感期内进行干预和拒止能够有效地控制认知域信息传播的影响。此外,认知域信息传播的时滞性也提示了信息预警和监测鉴别的重要性,其“预干预和预拒止”能够更有效地控制有害认知域信息传播带来的影响[28]。另一方面,对Hub者进行拒止能力增强训练以减少其Hub增益,能够有效控制认知域信息传播。在传播过程中,Hub者与生物免疫学定义的“超级传播者”相似,能够以极高的传播风险和接触率快速传播认知域的社群成员[29]。因此,如何有效地控制和预控制Hub增益可能是认知域信息传播攻防的核心问题。

本研究仍存在局限性。首先,本研究提出的是概念验证性模型(proof-of-concept),主要以理论构念的提出为核心,并不完全具有数理推理性。其次,为了平衡模型复杂度,本研究没有纳入暴露后的潜伏期仓室。但在实际的认知域信息传播中可能会出现接收信息后的不应期,即受到认知域信息影响但没有产生靶向行为。在进一步研究中,加入暴露仓室模拟潜伏期表现能够更好地预测认知域信息的影响。最后,本研究着眼于认知域信息的传播机制和规律,没有关注采用何种策略去进行拒止认知域信息传播。

综上所述,本研究提出了认知域信息传播的HSIR动力学理论模型,尝试推动国内对于认知域信息攻防体系的建立健全。基于对仿真模拟数据的分析,发现认知域信息在社群传播中的Hub增益能够有效地提高传播表现,而在传播的敏感期内时滞拒止越早,认知域信息传播的控制效果越好。

| [1] |

BURTON R. Disinformation in Taiwan and cognitive warfare[J]. Global Taiwan Brief, 2018. |

| [2] |

Cognitive Domain Operations. The PLA's new holistic concept for influence operations[DB/OL]. [2021-05-14]. https://www.rand.org/pubs/external_publications/EP68632.html.

|

| [3] |

罗语嫣, 李璜, 王瑞发, 等. 认知域的公域特性及其关键技术[J]. 国防科技, 2018, 39(4): 58-62. LUO Y Y, LI H, WANG R F, et al. The characteristics and key technologies of the common domain in the cognitive domain[J]. Def Technol Rev, 2018, 39(4): 58-62. |

| [4] |

王瑞发, 罗语嫣, 廖东升. 认知建模及其心理战[J]. 国防科技, 2018, 39(2): 103-107. WANG R F, LUO Y Y, LIAO D S. Cognitive modeling and its implication for psychological warfare[J]. Def Technol Rev, 2018, 39(2): 103-107. |

| [5] |

冯正直, 许珂. 心灵病毒研究现状与展望[J]. 第三军医大学学报, 2019, 41(19): 1828-1832. FENG Z Z, XU K. Research status and prospects of psycho-virus[J]. J Third Mil Med Univ, 2019, 41(19): 1828-1832. |

| [6] |

NELSON J T, TEPE V. Neuromodulation research and application in the U.S. department of defense[J]. Brain Stimul, 2015, 8(2): 247-252. |

| [7] |

National Research Council (Us) Committee on Opportunities in Neuroscience for Future Army Applications. Opportunities in neuroscience for future army applications[J]. 2009. DOI: 10.17226/12500.

|

| [8] |

Workshop-Cognitive Warfare Concept[DB/OL]. [2022-09-27]. https://www.act.nato.int/articles/cognitive-warfare-concept#:~:text=The%20central%20idea%20of%20the%20Cognitive%20Warfare%20concept, environment%20and%20contest%20the%20threat%20of%20Cognitive%20Warfare.

|

| [9] |

COHEN R S, BEAUCHAMP M N, CHERAVITCH J, et al. Combating foreign disinformation on social media: study overview and conclusions[M]. Santa Monica: RAND Corporation, 2021.

|

| [10] |

Combating foreign disinformation on social media[DB/OL]. [2021-07-19]. https://www.rand.org/paf/projects/combating-foreign-disinformation.html.

|

| [11] |

DRAGON C. Inside China's information warfare and cyber operations[M]. U. S: Praeger, 2016.

|

| [12] |

How China wins the cognitive domain[DB/OL]. [2023-01-23]. https://www.airuniversity.af.edu/CASI/Display/Article/3273289/how-china-wins-the-cognitive-domain/.

|

| [13] |

祝冀鲁, 柯宏发, 孙云辉, 等. 一种基于成熟度的装备认知域理解能力评估方法: CN109615259A[P]. 2019-04-12. ZHU J L, KE H F, SUN Y H, et al. The invention discloses a mEaturity-quipment cognitive domain understanding capability assessment method based on maturitybased equipment cognitive domain understanding capability assessment method: CN109615259A[P]. 2019-04-12. |

| [14] |

陈玲丽, 龚波, 刘文. 基于阈下启动技术的当代革命军人核心价值观培育[J]. 国防科技, 2013, 34(4): 37-40. CHEN L L, GONG B, LIU W. The cultivation of core values of contemporary revolutionary soldiers based on subliminal priming technology[J]. Natl Def Sci Technol, 2013, 34(4): 37-40. |

| [15] |

WANG C, TAN Z X, YE Y, et al. A rumor spreading model based on information entropy[J]. Sci Rep, 2017, 7(1): 9615. |

| [16] |

唐梁鸿绪, 王卫苹, 王昊, 等. 新冠疫情下的SEIRD时滞性谣言传播模型及辟谣策略[J]. 工程科学学报, 2022, 44(6): 1080-1089. TANG L H X, WANG W P, WANG H, et al. Time-lag rumor propagation model and rumor-refuting strategy of SEIRD under COVID-19[J]. Chin J Eng, 2022, 44(6): 1080-1089. |

| [17] |

AKYÖN F Ç, ALP Y K, GÖK G, et al. Deep learning in electronic warfare systems: automatic intra-pulse modulation recognition[C]//2018 26th Signal processing and communications applications conference (SIU), 2018: 1-4. DOI: 10.1109/SIU.2018.8404294.

|

| [18] |

MORENO J D. Mind wars. Brain science and the military[J]. Monash Bioeth Rev, 2013, 31(2): 83-99. |

| [19] |

KIBONA I E, YANG C H. SIR model of spread of zika virus infections: ZIKV linked to microcephaly simulations[J]. Health, 2017, 9(8): 1190-1210. |

| [20] |

EISENHAUER G. The 25 year war Americas military role in Vietnam[M]. U.S: University Press of Kentucky, 2016.

|

| [21] |

NISBET M C, KOTCHER J E. A two-step flow of influence?[J]. Sci Communic, 2009, 30: 328-354. |

| [22] |

BRITT T W, DAVISON J, BLIESE P D, et al. How leaders can influence the impact that stressors have on soldiers[J]. Mil Med, 2004, 169(7): 541-545. |

| [23] |

FORS BRANDEBO M, SJÖBERG M, LARSSON G, et al. Trust in a military context: what contributes to trust in superior and subordinate leaders?[J]. J Trust Res, 2013, 3(2): 125-145. |

| [24] |

ZHU L H, ZHAO H Y, WANG H Y. Partial differential equation modeling of rumor propagation in complex networks with higher order of organization[J]. Chaos Interdiscip J Nonlinear Sci, 2019, 29(5): 053106. |

| [25] |

ZHU L H, ZHAO H Y, WANG H Y. Stability and spatial patterns of an epidemic-like rumor propagation model with diffusions[J]. Phys Scr, 2019, 94(8): 085007. |

| [26] |

王祁月, 刘润然, 贾春晓. 复杂网络上的意见动力学对谣言传播的影响[J]. 物理学报, 2021, 70(6): 351-358. WANG Q Y, LIU R R, JIA C X. Influence of opinion dynamics on rumor propagation in complex networks[J]. Acta Phys Sin, 2021, 70(6): 351-358. |

| [27] |

万贻平, 张东戈, 任清辉. 考虑谣言清除过程的网络谣言传播与抑制[J]. 物理学报, 2015, 64(24): 73-83. WAN Y P, ZHANG D G, REN Q H. Propagation and inhibition of online rumor with considering rumor elimination pro cess[J]. Acta Phys Sin, 2015, 64(24): 73-83. |

| [28] |

郑恒毅, 廖城霖, 李天柱. 一种面向网络长文本的话题检测方法[J]. 工程科学学报, 2019, 41(9): 1208-1214. ZHENG H Y, LIAO C L, LI T Z. A topic detection method for network long text[J]. Chin J Eng, 2019, 41(9): 1208-1214. |

| [29] |

GOPINATH S, LICHTMAN J S, BOULEY D M, et al. Role of disease-associated tolerance in infectious superspreaders[J]. Proc Natl Acad Sci USA, 2014, 111(44): 15780-15785. |