全膝关节置换术是治疗终末期膝骨关节炎最有效的方法,手术例数呈逐年递增趋势[1-2]。膝关节仅存在内侧间室骨关节炎可选择胫骨高位截骨或单髁置换手术,但对于多间室病变,特别是累及髌股关节的患者,临床常采用人工全膝关节置换术(total knee arthroplasty, TKA)解决患者的疼痛和下肢畸形问题[3-4]。TKA手术精确度为毫米级,术中操作的误差可能引起假体位置不良,从而导致术后近期功能障碍,远期生存率降低的不良后果。由于假体位置不良是导致膝关节翻修的重要因素,因此提高膝关节假体安装位置的精准性受到越来越多的重视[5-6]。传统TKA手术准确性与术者经验、操作技术密切相关,为了避免这些主观因素的干扰,可选择使用可视化、个体化、精准化的手术工具进行辅助操作。机器人辅助TKA将术前三维模型手术规划、术中危险区预警、实时数据反馈、机械臂精准截骨等技术相结合,应用愈加广泛[7-8]。

当前相关研究显示机器人辅助TKA临床疗效满意,具有准确辅助截骨、个体化植入假体、更好地保护膝关节周围软组织、学习曲线较短、患者术后满意度较高等优势,但也存在手术耗时延长、并发症增加、医疗成本提高等不足[9-14]。一项新技术在临床中的实用性需要进行多方面评估,其中学习曲线是一项重要的评价指标。学习曲线较短、操作性强、稳定性高的新技术更有在临床中进行广泛应用的价值。现阶段针对欧美日机器人系统进行评价的研究较多,尚无对鸿鹄® SkyWalkerTM骨科手术机器人辅助TKA学习曲线特征的相关研究。本研究回顾性分析该手术机器人辅助TKA近期临床疗效与学习曲线的特征,为我国自主研发的机器人系统在临床进行应用及推广提供参考。

1 资料与方法 1.1 一般资料2020年10月至2021年2月在陆军军医大学第一附属医院诊断为膝关节重度骨关节患者60例,其中接受机器人手术患者30例(30膝,机器人组),接受传统TKA手术患者30例(30膝,传统组)。研究方案经陆军军医大学第一附属医院伦理委员会批准(BA-QX202004),并经中国临床试验注册中心注册(ChiCTR2000036235)。患者均知情同意并签署知情同意书。

1.2 患者选择标准纳入标准:①终末期膝骨关节炎,Kellgren-Lawrence分级为Ⅳ级,经保守治疗无效自愿选择接受TKA手术;②膝关节内翻畸形<10°,屈曲挛缩畸形<10°;③无明显关节外畸形,无膝关节手术史,骨缺损厚度<10 mm。排除标准:①膝关节外翻畸形;②合并类风湿性关节炎、强直性脊柱炎等自身免疫性疾病以及夏科氏关节炎等神经系统病变患者;③感染活动期;④未按计划完成术后随访患者。

1.3 研究分组机器人组:30例(30膝),其中男性5例,女性25例;年龄53~70岁,平均66.1岁。病程5~7年,平均6.2年。左膝10例,右膝20例。传统组:30例(30膝),其中男性6例,女性24例;年龄49~67岁,平均63.2岁。病程4~8年,平均6.1年。左膝18例,右膝12例。患者均为膝关节内侧间室骨关节炎,其临床症状为患肢疼痛及跛行。查体提示膝关节屈曲畸形<10°,关节活动度<100°,内外侧副韧带及后交叉韧带功能良好。下肢全长X线检查提示膝关节内翻畸形且<10°,内侧间室狭窄甚至消失并伴随骨赘形成。两组患者术前WOMAC评分组间比较无统计学差异。

1.4 手术技术手术均由同一组高年资医师团队完成。麻醉方式选择蛛网膜下腔阻滞联合硬膜外麻醉,手术在止血带下进行。采用膝前正中切口、髌旁内侧入路。机器人组使用ADVANCED MP(Microport Orthopedics公司,美国)假体,传统组使用LEGION Total Knee System(Smith & Nephew公司,美国)假体,两组均未行髌骨置换。

1.4.1 机器人辅助TKA本组采用机器人系统为鸿鹄® SkyWalkerTM(苏州微创畅行机器人有限公司,中国),主要包括导航系统、机械臂本体、手术设计规划系统和即时图像反馈系统(图 1)。

|

| 图 1 鸿鹄® SkyWalker手术机器人 |

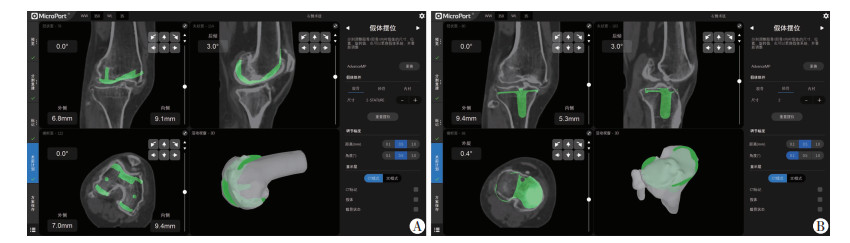

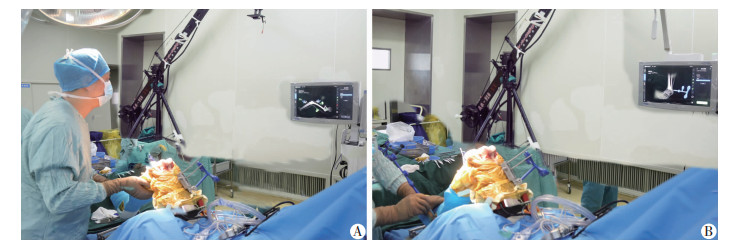

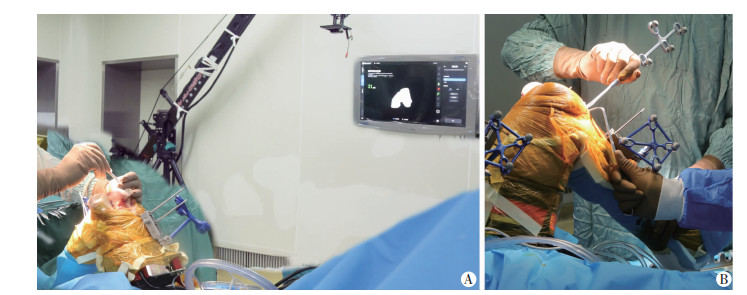

手术操作前机器人系统准备工作包括:①术前规划设计:依据术前CT数据建立全下肢三维模型,股骨假体在冠状位与下肢力线呈90°垂直,矢状位与股骨解剖轴线呈3°前倾,横断位上与股骨内外髁上线平行;胫骨假体在冠状位上与胫骨解剖轴呈90°垂直,矢状位上后倾3°,横断位上外旋对准胫骨结节中内1/3交界处。计算出截骨角度和截骨量(图 2)。②调整NDI红外摄像头、手术台、机械臂三者间位置,确保手术全程不遮挡红外摄像头,红外线导航受阻将导致手术暂停以确保手术准确安全。③安装在机械臂、股骨及胫骨的光学靶标将配合导航系统进行空间定位与配准。④在导航系统中通过多方向活动下肢以髋关节定位股骨头旋转中心、膝关节中心点,手持靶标定位内踝和外踝并确定踝穴中心。根据股骨头旋转中心、膝关节中心点、踝穴中心可明确下肢力线情况(图 3)。⑤在导航系统指引下,在股骨、胫骨表面进行80个标记点注册,完成注册后真实骨骼系统和三维CT模型实现配准,配准后术者使用手持靶标对配准精度进行验证(图 4)。

|

| A:在股骨三维模型上规划手术,并计算截骨角度与截骨量;B:保持后倾3°,垂直于下肢力线完成胫骨截骨,并计算截骨角度与截骨厚度 图 2 设计规划系统中完成人工膝关节安装与截骨量测算 |

|

| A:通过多角度髋部运动,在导航系统中确定下肢髋关节中心点;B:通过带有光学靶标的探针,在导航系统中确定内外踝最高点 图 3 导航系统中测定术侧下肢负重力线 |

|

| 使用带有光学靶标的探针,在股骨(A)、胫骨(B)上进行80个点的空间位置注册,实现真实骨骼和三维模型之间的配准 图 4 导航系统中完成股骨、胫骨关节面坐标注册与配准 |

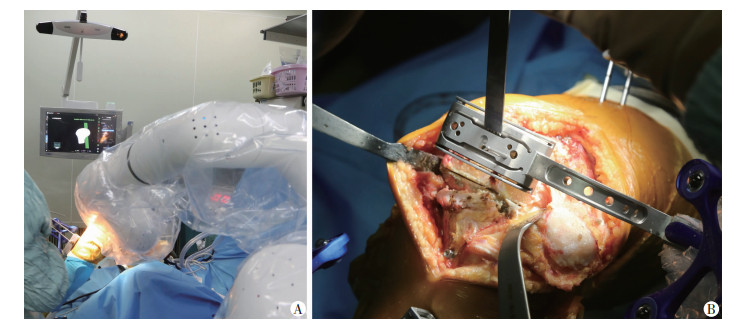

系统准备完毕后进入手术阶段。机械臂根据导航指令到达指定截骨区域,通过5个自由度的机械臂运动,把连接在机械臂上的截骨导板对准预先设计好的截骨线。即时图像反馈系统会显示预设位置和即时位置之前的误差,误差小于0.5 mm机械臂锁定,可进行截骨操作。截骨方向、深度进行安全限定,不会损伤截骨区域以外的骨性结构及软组织(图 5)。

|

| A:机械臂在导航系统的引导下,到达预定截骨面,通过即时图像反馈系统监控机械臂的运动稳定性与精准度进行评估;B:到达预定位置,锁定机械臂,通过安装在机械臂上的截骨导向器,对股骨后髁斜面进行截骨操作 图 5 机械臂辅助下完成膝关节截骨手术操作 |

截骨完成后放入间置块测量屈伸间隙平衡与内外侧张力均衡性。测试方法:膝关节伸直0°和屈曲90°两个位置,通过机器人导航系统进行量化评估。术者观察屈伸间隙的宽度数值,以确定屈伸间隙对等;然后在膝关节内外侧施加近似大小的侧方应力,观察导航系统中术肢的内外翻角度变化均在1°以内,判定张力平衡,如果张力不平衡,则在张力较紧(通常为内侧)时由主刀医师进行骨膜下行侧副韧带止点松解以平衡张力,整个松解过程在导航系统即时反馈下完成,以避免过度松解导致矫枉过正。机器人组采用的是内轴型膝关节假体,无髁间盒设计,无需行髁间截骨。机械臂辅助确定胫骨平台旋转对线后,安装胫骨平台试模,胫骨平台固定立柱孔采用相应型号截骨导向器由主刀医师进行手工立柱孔开槽。测量不同厚度的衬垫试模,通过导航屏幕测量膝关节完全伸直且不出现过伸,为适宜伸直间隙张力,据此选择衬垫的厚度。在0°、30°、60°、90° 4个角度通过导航系统测量内外侧张力和前后向稳定性。涂抹骨水泥并完成假体安装,常规放置引流管,逐层缝合切口。

1.4.2 传统TKA屈膝90°并在后交叉韧带股骨侧止点上方1 cm进行开髓,使用髓内导向杆进行定位,根据术前下肢全长X线片测量结果,设定股骨外翻角度并完成股骨远端截骨。设定3°后倾角,采用髓外定位法完成胫骨近端截骨。测量内外侧张力对称后进行股骨旋转定位,参考股骨后髁轴线外旋3°完成股骨后髁截骨,测量股骨大小后使用相应型号四合一截骨板完成股骨髁截骨。其余操作同机器人组。

1.5 术后处理两组患者术后治疗方案及康复锻炼计划完全一致,常规给予预防感染、超前镇痛、冰敷消肿、预防血栓治疗。术后12 h拔除引流管即可使用助行器下地负重行走。卧床行直腿抬高锻炼股四头肌力量,主动与被动屈伸膝训练防止关节僵硬,术后48 h内达到屈曲不低于90°的目标。

1.6 手术及疗效评估指标测量 1.6.1 手术操作相关指标测量根据麻醉记录单登记手术时间及术中失血量:从切皮开始至皮肤全层缝合完成结束,记录这一过程的起始和终止时间,手术时间即为这段时间区间;术中失血量根据负压吸引装置中的血液、纱布消耗数量和隐形失血量总和进行估算。根据机器人辅助手术记录单登记机器人系统操作相关时间,暨单元化操作环节所需时间(机器人摆位、光学靶标安装、下肢力线定位、关节面注册与配准、截骨操作)以评估主刀医师学习曲线与熟练程度。

1.6.2 疗效相关指标测量所有随访项目由两名研究者实施。研究者为独立第三方机构人员,不参与手术及相关临床治疗过程。术后3个月对下肢全长X线正侧位片进行测量;分别于术后3、6个月进行西安大略和麦克马斯特大学骨关节炎指数(WOMAC)评分。

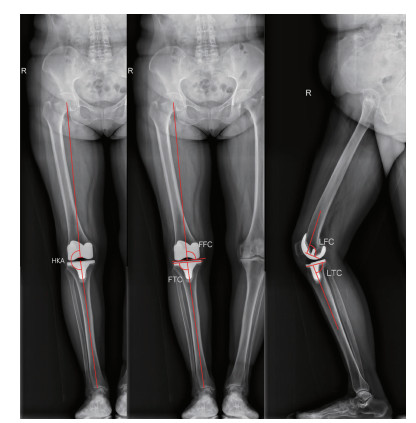

1.6.2.1 影像学测量所有影像学指标通过下肢全长X线片进行测量。在正位片中,髋-膝-踝角(HKA)是股骨头旋转中心、膝关节中心、踝穴中心三点连线所成的内侧夹角,膝关节内翻畸形时该数值<180°;股骨假体远端外侧角(FFC)是股骨机械轴与股骨假体远端关节线所成的外侧夹角;胫骨假体近端内侧角(FTC)是胫骨机械轴与胫骨假体近端关节线所成的内侧夹角。在侧位片中,股骨假体远端角(LFC)是股骨远端解剖轴与假体内侧的水平边缘所成的后侧夹角;胫骨假体后倾角(LTC)是胫骨近端解剖轴与胫骨平台关节线所成的后侧夹角(图 6)。

|

| HKA:髋-膝-踝角;FFC:股骨远端外侧角;FTC:胫骨近端内侧角;LFC:矢状位股骨角;LTC:胫骨后倾角 图 6 术后站立位下肢全长X线片测量 |

1.6.2.2 临床疗效评分测量

由两名独立研究者分别于术后3、6个月进行WOMAC评分的测量。该评分根据患者膝关节的症状和体征评估膝关节骨关节炎的严重程度及治疗效果,分为疼痛、僵硬及功能3个部分,共24个项目。使用WOMAC评分总分评估两组患者术后的康复情况,分数越高说明疗效越差,分数越低说明疗效越好。

1.7 统计学分析采用SPSS 19.0统计软件进行分析。机器人组与传统组中的计量资料以x±s表示,影像学指标和临床评分符合正态分布且方差整齐,采用独立样本t检验;手术时间、机器人操作相关时间、术中失血量方差不齐,采用Wilcoxon秩和检验,检验水准α=0.05。

2 结果两组患者手术顺利进行,术后伤口一期愈合。均未发现感染、静脉血栓栓塞症、侧副韧带损伤、伸膝装置损伤、假体无菌性松动、假体周围骨折等不良事件。

2.1 机器人辅助TKA学习曲线特征采用机器人系统辅助TKA的手术理念与原则与传统手术无显著差异,其学习曲线主要体现在对机器人系统操作步骤的学习和机器人操作技巧的熟练与优化上。具体体现在机器人摆位、光学靶标安装、下肢力线定位、关节面注册与配准、截骨操作5个主要操作步骤的耗时长短上。

手术团队经过15例手术经验的积累和团队配合的成熟,手术时间平均下降了10.7 min。在机器人相关耗时上,无论是术前准备环节,还是术中操作环节都有显著的降低。具体而言,在机器人准备方面,空间摆位时间和光学靶标安装分别下降了4 min和5.4 min;而手术操作平均耗时上,定位下肢力线时间降低了1.6 min,关节面配准时间降低了5 min,机械臂截骨时间降低了10.5 min。我们对比了前15例手术和后15例手术的机器人相关耗时,差异具有统计学意义(P < 0.05),因此将学习曲线期间定为前15例(表 1)。

| 组别 | n | 手术时间 | 机器人摆位 | 安装靶标 | 定位力线 | 注册与配准 | 截骨操作 |

| 机器人组1 | 15 | 100.5±12.1 | 9.3±2.2 | 11.9±1.6 | 4.1±1.3 | 8.7±2.0 | 29.9±6.6 |

| 机器人组2 | 15 | 89.8±6.5 | 5.3±1.6 | 6.5±2.1 | 2.5±0.7 | 3.7±1.0 | 19.4±2.4 |

| t值 | 2.996 | 5.612 | 7.769 | 4.133 | 8.547 | 5.785 | |

| P值 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

2.2 在学习曲线期间机器人组与传统组近期临床疗效比较

在前15例手术机器人学习曲线同期,同一手术团队完成传统组患者例数为25例。术中指标显示机器人组手术时间长于传统组,但术中失血量小于传统组。在影像学指标方面,机器人组HKA更接近180°,FTC更接近90°,均优于传统组(P=0.000)。在临床疗效评分方面结果显示,机器人组即使是在学习曲线期间,其术后3个月WOMAC评分仍低于传统组,显示其临床疗效优于传统组(P=0.001),但术后6个月WOMAC评分结果显示两组间差异无统计学意义(表 2)。

| 组别 | n | HKA(°) | FFC(°) | FTC(°) | LFC(°) | LTC(°) | 手术时间/min | 术中失血量/mL | 术后3个月WOMAC总分 | 术后6个月WOMAC总分 |

| 机器人组 | 15 | 180.7±2.6 | 89.4±1.7 | 89.7±1.3 | 88.8±4.1 | 86.9±2.4 | 100.5±12.1 | 210.7±29.1 | 12.1±7.5 | 5.3±3.7 |

| 传统组 | 25 | 178.5±0.5 | 88.9±1.2 | 89.1±0.8 | 88.8±2.3 | 86.9±2.3 | 74.1±3.6 | 274.0±18.0 | 20.4±6.7 | 5.6±3.2 |

| t值 | 3.964 | 1.004 | 1.979 | 0.026 | 0.038 | 8.233 | 8.518 | 3.662 | 0.239 | |

| P值 | 0.000 | 0.149 | 0.046 | 0.979 | 0.969 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.282 | |

| HKA:髋膝踝角;FFC:股骨远端外侧角;FTC:胫骨近端内侧角;LFC:矢状位股骨角;LTC:胫骨后倾角;WOMAC: 西安大略和麦克马斯特大学骨关节炎评分 | ||||||||||

2.3 机器人组与传统组术后近期疗效指标比较

在术后近期临床疗效上,两组患者膝关节畸形及疼痛症状均得到改善,冠状位下肢力线均恢复至接近中立位(HKA=180°)。在影像学指标方面,机器人组HKA更接近180°,优于传统组(P=0.000)。机器人组FTC更接近90°,优于传统组(P=0.042)。FFC、LFC、LTC组间比较差异无统计学意义。在临床疗效评分方面,机器人组术后3个月WOMAC评分总分更低,临床疗效优于传统组(P=0.000),但术后6个月WOMAC评分结果显示两组间差异无统计学意义(表 3)。

| 组别 | n | HKA(°) | FFC(°) | FTC(°) | LFC(°) | LTC(°) | 术前WOMAC总分 | 术后3个月WOMAC总分 | 术后6个月WOMAC总分 |

| 机器人组 | 30 | 180.3±2.1 | 89.6±1.5 | 89.8±1.1 | 88.4±3.6 | 86.8±3.0 | 36.2±11.7 | 10.2±6.4 | 4.2±3.4 |

| 传统组 | 30 | 178.3±0.7 | 88.9±1.2 | 89.0±0.8 | 88.6±2.6 | 87.2±2.4 | 36.6±5.6 | 19.7±6.7 | 5.2±3.1 |

| t值 | 4.998 | 2.152 | 3.192 | 0.255 | 0.617 | 0.182 | 5.592 | 1.155 | |

| P值 | 0.000 | 0.111 | 0.042 | 0.158 | 0.277 | 0.856 | 0.000 | 0.449 | |

| HKA:髋膝踝角;FFC:股骨远端外侧角;FTC:胫骨近端内侧角;LFC:矢状位股骨角;LTC:胫骨后倾角;WOMAC:西安大略和麦克马斯特大学骨关节炎评分 | |||||||||

3 讨论 3.1 学习曲线期间机器人技术可重建准确的下肢力线

假体对线不良是TKA术后失败的重要原因,截骨正确性是决定对线良好的关键因素[5]。假体的对线问题需要从冠状位、矢状位和横断位综合进行分析。下肢力线是通过下肢全长片从冠状位及矢状位进行测量,假体旋转对线需从术后CT图像进行测量,本研究主要观察下肢力线相关指标及假体位置是否准确。结果显示,两种手术方法均可纠正膝关节内翻畸形,将下肢力线纠正至中立位,HKA在180°附近1°~2°内小范围波动。由于本研究纳入患者均不存在明显关节外畸形,膝关节内翻畸形均在10°以内,畸形主要来源于胫骨及股骨内侧间室软骨的磨损,术中通过切除退变的软骨及骨质纠正内翻畸形。从本研究的影像学指标结果来看,无论是在学习曲线期间还是纵观整体情况,机器人组重建的下肢力线更准确,HKA更加接近180°,这种优势主要体现在胫骨侧力线的纠正(FTC更接近90°,P=0.042),在股骨侧力线体现不明显。

在假体位置方面,股骨假体在矢状面均未出现股骨前髁截骨过深导致股骨前方皮质台阶,胫骨假体后倾角均在合理范围。有研究发现机器人辅助TKA可以更好建立胫骨假体的后倾[15],但在本研究中无论是在学习曲线期间还是从整体来看,两组的后倾角均未见明显差异,这可能与入组患者的胫骨平台均无明显畸形有关,生理后倾角均在5°~9°之间。本课题组前期研究发现,在旋转对线方面,机器人辅助TKA可以更准确重建旋转对线,以外科通髁线为参照,后髁截骨可以做到更准确的对线,达到或接近完全平行于外科通髁线[16]。因此机器人辅助TKA可以准确重建下肢力线,即使在学习曲线期间术者操作尚不熟练,步骤衔接及助手配合尚处于磨合期,但最终也取得满意的结果。

3.2 学习曲线期间的机器人手术耗时长但更显微创有研究表明机器人辅助TKA相对微创,一项基于尸体标本的研究比较了机器人和传统TKA在术中保护软组织方面的差异,结果显示机器人辅助下TKA可以更好地保护内、外侧副韧带,完整保留后交叉韧带胫骨侧止点,而传统手术的6具标本中有2具后交叉韧带胫骨侧止点被手术器械损伤,甚至离断[17-18]。本研究发现,无论是在学习曲线期间还是纵观整体,机器人组的术中失血量均少于传统手术组。原因在于机械手臂可以准确到达截骨区域,固定在指定区域进行截骨操作,区域以外的骨及软组织不会被损伤,更好地保护了侧副韧带等关键结构,减少了小静脉及毛细血管出血。此外,机器人辅助TKA省略了股骨髓内定位过程,无髓内定位杆的插入减少了髓腔内出血。机器人可以准确辅助下肢力线及旋转对线定位,截骨角度及截骨量做到更好的量化,降低因操作失误而反复截骨的发生率。

机器人组手术时间长于传统组,这与术者尚需对机器人系统及专属器械进行熟悉、手术步骤衔接、系统调试、助手配合等因素有关。本研究发现,经学习曲线的15例患者后,其余患者的手术时间均趋于缩短且稳定,比传统手术延长10~15 min。纵观机器人手术的优势和术中获益,手术时间的轻度延长这一不足是可以被接受的。随着手术量不断增加及术者操作娴熟,手术时间必定会有所降低并趋于稳定,机器人的优势将会更加明显地凸显出来。

3.3 学习曲线期间机器人手术获得满意的中短期疗效从短期临床疗效来看,无论是整体比较还是学习曲线期间部分患者的比较,两组在术后3个月机器人组WOMAC总分优于传统组,但在术后6个月两组评分比较未见统计学差异。这可能与机器人辅助TKA更加微创有关,更少的骨及软组织损伤能够减轻患者的疼痛,在术后早期可以进行更加积极的康复训练。随着伤口的愈合和功能锻炼的进行,两组患者在术后6个月可以达到相当的临床疗效。也有研究表明,无论是近期随访还是远期随访,机器人辅助TKA可以获得更好的KSS临床评分,但WOMAC评分未见统计学差异[19-22]。不同评分方法的选择可能会产生差异性结果,WOMAC评分方法更加侧重于疼痛和僵硬情况,而KSS评分及其他评分更侧重于临床功能的恢复。本研究仅发现近期术后3个月临床评分机器人组优于传统组,且尚未对远期临床评分进行随访,这也是本研究的局限性之一。

在机器人组的学习曲线期间,开展新技术初期并未对短期临床疗效产生影响,这与术者前期已经有丰富的TKA手术经验有关。机器人辅助TKA的难点在于对手术器械和步骤的熟悉过程,在机器人系统能在更微创条件下将假体安放在准确位置,因此能在术后早期取得好的临床评分,这也是新技术对手术质量提高的体现。

3.4 研究存在的局限性首先,本研究的样本量较小,随访时间较短。虽然近期随访显示机器人辅助TKA临床疗效满意,无相关并发症发生。机器人微创的优势使得术后3个月的WOMAC评分总分低于传统TKA,但是远期并发症及临床疗效尚需进一步观察。本研究为回顾性研究,仅纳入膝骨关节炎伴内翻畸形的患者。外翻膝、膝关节类风湿性关节炎、创伤性关节炎等其他膝关节疾患尚未纳入研究,因此对这一新技术临床疗效的评价尚有局限性,未来可进行多中心的随机对照研究来深入评估该机器人系统在临床中的应用价值。每个医师的临床经验不同,因此对新技术学习曲线的长短也存在差异,本研究中的学习曲线的设定仅代表本组医师团队。不同品牌、不同类型的机器人系统学习曲线存在差异,不同类型的机器人系统(主动型、半主动型和被动型)学习曲线也不同,因此深入研究机器人辅助TKA的学习曲线尚需要大量的研究进行支撑。此外,本研究中使用的鸿鹄® SkyWalkerTM骨科手术机器人尚处于改良阶段,许多关键技术尚需优化升级,与Mako、ROBODOC等已广泛应用于临床的机器人相比尚有一定差距。

总之,机器人辅助TKA与传统TKA一样可以解决患者的疼痛和畸形的问题,是治疗终末期膝骨关节炎的有效方法。无论何种手术技术都有特定的学习曲线,在学习曲线期间,鸿鹄® SkyWalkerTM骨科手术机器人在TKA术中表现得更微创,术后3个月临床疗效更佳,未增加术后并发症的发生率。但在重建冠状位下肢力线方面尚未发现明显优势,手术时间也有所延长。

| [1] |

OUSSEDIK S, ABDEL M P, VICTOR J, et al. Alignment in total knee arthroplasty[J]. Bone Joint J, 2020, 102-B(3): 276-279. |

| [2] |

ANGERAME M R, HOLST D C, JENNINGS J M, et al. Total knee arthroplasty kinematics[J]. J Arthroplasty, 2019, 34(10): 2502-2510. |

| [3] |

INGELSRUD L H, ROOS E M, GROMOV K, et al. Patients report inferior quality of care for knee osteoarthritis prior to assessment for knee replacement surgery—a cross-sectional study of 517 patients in Denmark[J]. Acta Orthop, 2020, 91(1): 82-87. |

| [4] |

THOMAS A C, SIMON J E, EVANS R, et al. Knee surgery is associated with greater odds of knee osteoarthritis diagnosis[J]. J Sport Rehabil, 2019, 28(7): 716-723. |

| [5] |

FRANCESCHINI V, NODZO S R, GONZALEZ DELLA VALLE A. Femoral component rotation in total knee arthroplasty: a comparison between transepicondylar axis and posterior condylar line referencing[J]. J Arthroplasty, 2016, 31(12): 2917-2921. |

| [6] |

ZHAO Z Y, WANG W G, WANG S J, et al. Femoral rotation influences dynamic alignment of the lower extremity in total knee arthroplasty[J]. Int Orthop, 2015, 39(1): 55-60. |

| [7] |

JEON S W, KIM K I, SONG S J. Robot-assisted total knee arthroplasty does not improve long-term clinical and radiologic outcomes[J]. J Arthroplasty, 2019, 34(8): 1656-1661. |

| [8] |

VERMUE H, LUYCKX T, WINNOCK DE GRAVE P, et al. Robot-assisted total knee arthroplasty is associated with a learning curve for surgical time but not for component alignment, limb alignment and gap balancing[J]. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2020, 1-10. |

| [9] |

LEE G C, WAKELIN E, RANDALL A, et al. Can a robot help a surgeon to predict a good total knee arthroplasty?[J]. Bone Joint J, 2021, 103(6 Supple A): 67-73. |

| [10] |

HELD M B, GROSSO M J, GAZGALIS A, et al. Improved compartment balancing using a robot-assisted total knee arthroplasty[J]. Arthroplast Today, 2021, 7: 130-134. |

| [11] |

BOLLARS P, BOECKXSTAENS A, MIEVIS J, et al. Preliminary experience with an image-free handheld robot for total knee arthroplasty: 77 cases compared with a matched control group[J]. Eur J Orthop Surg Traumatol, 2020, 30(4): 723-729. |

| [12] |

BELLEMANS J, VANDENNEUCKER H, VANLAUWE J. Robot-assisted total knee arthroplasty[J]. Clin Orthop Relat Res, 2007, 464: 111-116. |

| [13] |

LIOW M H, XIA Z, WONG M K, et al. Robot-assisted total knee arthroplasty accurately restores the joint line and mechanical axis. A prospective randomised study[J]. J Arthroplasty, 2014, 29(12): 2373-2377. |

| [14] |

孙茂淋, 杨柳, 何锐. 手术机器人在人工全膝关节置换术中的应用及研究进展[J]. 中国修复重建外科杂志, 2021, 35(7): 913-917. SUN M L, YANG L, HE R. Application and research progress of robotic-arm in total knee arthroplasty[J]. Chin J Reparative Reconstr Surg, 2021, 35(7): 913-917. |

| [15] |

SIEBERT W, MAI S, KOBER R, et al. Technique and first clinical results of robot-assisted total knee replacement[J]. Knee, 2002, 9(3): 173-180. |

| [16] |

孙茂淋, 杨柳, 郭林, 等. 手术机器人辅助人工全膝关节置换术改善股骨旋转对线及早期疗效研究[J]. 中国修复重建外科杂志, 2021, 35(7): 807-812. SUN M L, YANG L, GUO L, et al. Effect of robotic-arm assisted total knee arthroplasty on femoral rotation alignment and its short-term effectiveness[J]. Chin J Repar Reconstr Surg, 2021, 35(7): 807-812. |

| [17] |

KHLOPAS A, CHUGHTAI M, HAMPP E L, et al. Robotic-arm assisted total knee arthroplasty demonstrated soft tissue protection[J]. Surg Technol Int, 2017, 30: 441-446. |

| [18] |

SULTAN A A, PIUZZI N, KHLOPAS A, et al. Utilization of robotic-arm assisted total knee arthroplasty for soft tissue protection[J]. Expert Rev Med Devices, 2017, 14(12): 925-927. |

| [19] |

MARCHAND R C, SODHI N, KHLOPAS A, et al. Patient satisfaction outcomes after robotic arm-assisted total knee arthroplasty: a short-term evaluation[J]. J Knee Surg, 2017, 30(9): 849-853. |

| [20] |

KIM K I, SONG S J, JEON S W. Response to letter to the editor on "robot-assisted total knee arthroplasty does not improve long-term clinical and radiologic outcomes"[J]. J Arthroplasty, 2019, 34(10): 2521-2522. |

| [21] |

SODHI N, KHLOPAS A, PIUZZI N S, et al. Erratum to: the learning curve associated with robotic total knee arthroplasty[J]. J Knee Surg, 2018, 31(4): 370. |

| [22] |

MAHURE S A, TEO G M, KISSIN Y D, et al. Learning curve for active robotic total knee arthroplasty[J]. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2021. |