随着武器的升级和新武器的应用,局部地区冲突和恐怖袭击越来越频繁,破坏性和杀伤力大的爆炸伤在战伤中所占的比例也不断上升[1]。据统计伊拉克和阿富汗战争中爆炸伤约占78%,而全世界范围内各类恐怖袭击所产生的伤情也以爆炸伤为主[2]。研究表明,战场上及时正确的救护能够挽救15%~25%的战现场阵亡的伤员,我们称这部分伤员为“潜在可存活伤员”[3]。爆炸伤通常造成伤情严重的批量伤员,对于这类“潜在可存活伤员”应给予包括损伤控制外科在内的快速而正确的损伤控制复苏处理,尤其是生命体征不稳的伤员。腹部在爆炸中受伤的概率较大,且和胸部及颅脑爆炸伤相比,腹部伤具有更低的致死率和更高的可救治性。因此腹部爆炸伤是一种可用来训练和研究损伤控制性手术(damage control operation,DCO)流程和效果的理想模型。为了探究爆炸伤的救治和训练方法,建立一种符合临床、可救治的稳定腹部爆炸伤模型非常重要,但由于模拟真实爆炸场景很难,且爆炸伤伤情可重复性和稳定性很差,目前尚无理想的动物模型制备方案。此外,既往多采用外科方法致伤或实验室模拟爆炸致伤,少见报道野外模拟实弹爆炸的动物爆炸伤模型[4-5]。本研究拟以某大型比武活动为契机,设计制作大动物爆炸致伤平台,并以此为基础制备猪腹部爆炸伤损害控制手术模型,观察损害控制手术效果。

1 材料与方法 1.1 实验动物健康成年巴马香猪30头由重庆垠庚生态农业发展有限公司提供,体质量30~35(32.7±1.6)kg,雌雄不限,均标准饲养。本实验取得了本校伦理委员会许可(AMUWEC2019471)。

1.2 仪器与设备血细胞分析仪(由迈瑞公司生产,型号为BC5180),手持血气分析仪(由雅培公司生产的istat血气分析仪),动物麻醉监护仪(由瑞沃德公司生产),动物爆炸致伤装置(自主设计制作),TNT炸药、雷管、钢珠。

1.3 动物爆炸平台的设计与制作根据爆炸需求选取和设计建设场地,初步规划选取一块开放场地作为爆炸场地,周围用围墙遮挡,同时考虑减噪和防弹片飞溅等因素。同步设计制作大动物腹部爆炸伤致伤保护装置,要求在户外条件下爆炸,能根据需求控制动物致伤部位(如胸部和腹部或头部等部位),要求装置在爆炸冲击下不变形、无位移、方便携带。根据要求,选取不锈钢板为主要制作材料,装置尺寸根据动物尺寸设计,可调节大小。

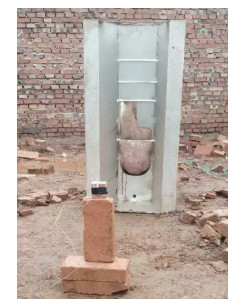

1.4 动物模型制备根据距离爆炸源的位置分为A、B和C组,分别距离爆炸源的距离为1.6 m、1.2 m和0.8 m。将30头巴马香猪采用随机数字表法分配到A、B和C组,各10头。将实验动物猪用3%戊巴比妥钠经耳缘静脉注射麻醉,剂量为1 mL/kg。麻醉成功后分别采集动脉和静脉血。将猪置于室外爆炸场中的固定动物爆炸致伤装置,根据需要致伤的部位调整位置,保护好非致伤部位的重要器官。固定好动物后将装置连同动物竖立(图 1)。为了制备稳定的损伤模型,本次爆炸采用TNT单面附着弹珠的方式仅模拟爆炸破片致伤,不考虑爆震伤(冲击波和高温灼伤等)。用100 g TNT单面附着60 g钢珠,分别在距离猪1.6 m、1.2 m和0.8 m处,采取定向爆破和远距离电起爆的方式对猪进行爆炸致伤。伤后即可给予现场急救处理,尽快后送至野战救护所进行手术。

|

| 图 1 爆炸致伤装置固定动物爆炸准备 |

1.5 救治方法

救治分为3个阶段,战现场急救、转运途中救护以及院内急救。爆炸后在战现场迅速判断伤情,根据伤情止血、气管插管、包扎等,并根据需要建立静脉输液通道、启动液体复苏等急救处理。在救护跟进的情况下迅速后送至野战医疗救护所急救,在初步复苏成功的条件下进行损害控制手术,手术在野战医疗救护所(医疗帐篷)进行,常规监测猪的各项生命体征,并完成各项手术准备工作。一边根据生理指标需要启动液体复苏,一边积极剖腹探查受伤情况,根据损伤严重程度评分(injury severity score, ISS)进行损害控制手术。治疗上按照损伤控制手术原则,首先处理危及生命的损伤,即先控制大出血,通过腹腔填塞、压迫等方式控制出血,找到出血点后止血处理;对于腹腔脏器按照相应的原则进行探查止血修复;然后冲洗腹腔,迅速处理胃肠道漏出物,控制污染。手术主要是以修复、止血、引流、关闭腹腔为主的探查修复手术,对于那些不危及生命的耗时的切除和吻合手术留待情况允许时再次行确定性手术。本次操作力求快速、有效,做到充分探查,避免漏诊。同步依据检测指标指导积极液体复苏。术毕,送观察帐篷进行术后观察。

1.6 统计指标统计并比较爆炸结束时猪的存活情况,通过有创血压监护仪检测并比较猪爆炸前后一般生命体征指标(主要是血压和心率),同时通过剖腹探查猪腹部重要脏器受伤情况并进行ISS评分。损害控制手术后进入观察区,观察并比较猪在术中和术后的存活情况。用电脑随机产生30位成人体质量,并以常用爆炸原当量为依据计算体质量当量比,比较并分析所用体质量当量比是否恰当。

1.7 统计学分析采用SPSS 20.0统计软件处理,猪死亡情况和脏器受伤情况等计数资料采用χ2检验,当n < 40或T < 40时采用Fisher’s检验。多样本等级频数资料比较用秩和检验。血压、心率、ISS评分等计量资料以x±s表示,两样本均数比较采用t检验,重复测量数据采用单因素方差分析。检验水准:α=0.05。

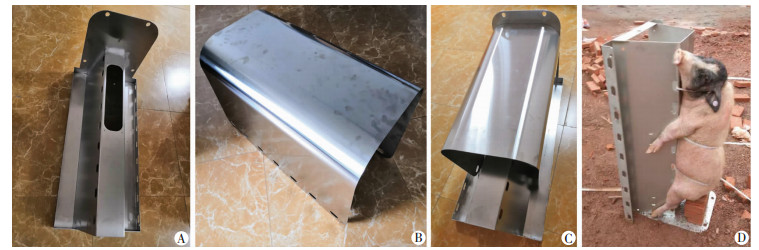

2 结果 2.1 设计制作大动物爆炸致伤装置选取一块开放的场地建立50 m×50 m×3 m的围墙,场地中央为10 m×10 m的致伤中心区,中心区搭建2 m高的钢架,上方放置棉被;中心区四周堆放1.2 m高的沙袋。这些防护措施,可有效防止弹片飞溅出致伤场地,以防误伤人群。设计制作的大动物爆炸致伤装置如图 2所示,整个装置分为底座和上盖两个部分。仅用于胸腹部致伤时,可不用上盖。将动物用绳子穿过固定孔固定,然后将装置竖立。用于头部致伤时需要加上盖,仅暴露动物头部。该装置作为致伤平台中重要的组成部分,可用于战伤救治相关技能的培训与演练。

|

| A:底座;B:上盖;C:组装图;D:腹部爆炸致伤固定 图 2 大动物爆炸致伤装置 |

2.2 体质量当量比情况

猪体质量为(32.7±1.6)kg,所用TNT当量为100 g,在忽略距离因素条件下计算出体质量TNT当量比为(3.23±0.24)g/kg,用随机数字表法产生30位成人体质量[(68.57±4.95)kg],以普通爆炸源TNT当量220 g为基础计算体质量TNT当量比为(3.06±0.17)g/kg,两者比较差异无统计学意义。故本次设置当量能模拟真实战场爆炸场景。

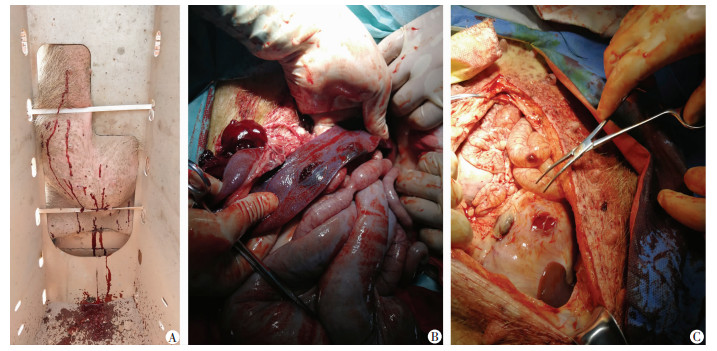

2.3 不同距离爆炸产生的腹部伤情特点猪均有腹部损伤,腹壁可见多个钢珠孔洞,明显出血(图 3A),其中A组3头猪出现了腹部以外的区域受伤,1头腿部受伤,2头胸部孔洞。手术剖腹探查,28头猪肝损伤,20头猪脾损伤,破裂出血,28头胃损伤,30头肠壁及肠系膜多处损伤,2头肺部损伤,1头右侧大腿损伤。统计各组猪出现肝、脾、胃、肠、肠系膜、肾等脏器损伤情况见表 1,其中22头(73.33%)猪出现3个及以上器官有4~7处联合伤,3头(10.00%)出现2个及以下器官有3处以下损伤,1头(3.33%)仅有肠系膜损伤,3组比较差异有统计学意义(P=0.011)。其中包括胃、肠浆膜出血,破裂,腹腔积血,肝、脾血窦瘀血和破裂出血等(图 3B、C)。A组伤情最轻,C组伤情最重,根据3组情况给予损伤严重程度评分(ISS评分),C组最高,A组最低,3组比较差异具有统计学意义(P < 0.001)。

|

| A:腹部出血点;B:脾破裂;C:胃肠穿孔 图 3 爆炸后动物伤情观察 |

| 组别 | n | 3处及以下损伤[头(%)] | 4~7处联合伤[头(%)] | 8处及以上联合伤[头(%)] | ISS评分(x±s, 分) |

| A组 | 10 | 3(30.00) | 7(70.00) | 0(0) | 18.86±2.87 |

| B组 | 10 | 0(0) | 9(90.00) | 1(10.00) | 28.67±2.34 |

| C组 | 10 | 0(0) | 6(60.00) | 4(40.00) | 35.96±4.62 |

| P | 0.011 | 0.000 | |||

2.4 爆炸前后猪部分生理指标情况

爆炸后所有猪的生命体征均呈现一定的变化趋势,其血压降低、心率变慢、呼吸减缓,处于不同程度的休克状态。分别测量猪爆炸前及爆炸后30 min的部分生理指标,如收缩压、舒张压、心率、呼吸、PLT、RBC等指标见表 2,爆炸后由于创伤、失血等因素导致这些生理指标明显变化,与爆炸前比较差异具有统计学意义(P < 0.05)。

| 时间 | n | 收缩压/mmHg | 舒张压/mmHg | 心率/次·min-1 | 呼吸/次·min-1 | PLT/×109·L-1 | RBC/×1012·L-1 |

| 爆炸前 | 29 | 146.25±12.53 | 53.78±6.52 | 78.91±6.07 | 25.24±3.48 | 327.62±52.31 | 137.25±13.35 |

| 爆炸后30 min | 27 | 78.75±9.23 | 29.63±5.48 | 71.22±8.97 | 15.48±4.26 | 256.37±48.49 | 103.18±30.16 |

| t | 19.3050 | 14.7755 | 3.7576 | 9.8031 | 5.2194 | 5.5223 | |

| P | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

2.5 致死率

本研究30头猪,其中A组麻醉意外死亡1头,其余参与爆炸的猪术后均存活;B组爆炸结束时猪均存活,术中死亡1头,分析原因为术中大出血,其余术后观察6 h全部存活;C组爆炸后当场死亡2头,术中死亡2头,死于肝门静脉损伤大出血,术后观察死亡1头,死亡原因为多器官功能衰竭,C组总体死亡5头。

2.6 手术效果本研究30头猪中,27头猪全部早期复苏成功,均行损害控制手术治疗,其中3头于术中死亡。13头(48.15%)猪行脾切除术,肝修补术20头(74.07%),肝修补术并填塞24头(88.89%),胃修补术18头(66.67%),肠及肠系膜修补术27头(100%),盆腔及腹膜后填塞8头(29.63%),3头猪血气胸均行胸腔闭式引流。术后观察除1头因感染死于多器官功能衰竭外,其余均于观察6 h内存活。

3 讨论随着高精度武器的使用,爆炸伤在战伤中所占的比例越来越高,所造成的伤亡占比也是最多的。由于腹部器官多,空腔和实质器官均有,伤后感染的概率很大,后期急救处理难度较高。但与胸部和颅脑爆炸伤相比,具有较低的死亡率和较高的可救治性,因此腹部爆炸伤是首选的可用来训练和研究救治手术方案的模型。以腹部爆炸伤为基础,研究建立爆炸伤标准的损害控制手术流程很重要,其前提和基础是建立稳定可靠的动物模型。一种合格的动物模型,需要考虑实验目的、可控性、实验方法、观察指标,且必须是可重复、稳定的模型。由于爆炸的致伤因素多,致伤条件复杂,难以控制,建立稳定的可救治的严重动物爆炸伤模型比较困难。现有的实验室爆炸模拟装置与真实爆炸场景相差甚远,有的仅为单一致伤因素,有的致伤条件不可控,难以形成满意、稳定的模型。本次模型制备是在野外条件下完全模拟战现场环境下进行的,与很多实验室的单一致伤因素相比更真实也更具有参考性。用猪作为本次实验动物模拟伤员,无论是在体型结构,还是在伤后病理变化过程均和人最相似。

为了更好地制备动物模型,我们设计制作了大动物爆炸伤致伤平台。该平台对爆炸场地进行了设计,考虑了爆炸可能造成的噪音和飞溅的弹片对人的损伤等因素,同时结合了户外发生大规模爆炸损伤的实景模拟要素,该平台非常适宜开展战救技能相关培训和演练。设计制作的爆炸致伤保护装置具有以下优点:①可快速以自然体位固定动物;②致伤部位可控可调,例如可根据需求定制胸部、腹部或者头部伤情,保护非致伤部位的重要器官;③装置尺寸可调,方便携带;④稳固性好,不易变形,可重复使用;装置采用全不锈钢材质制作而成。TNT爆炸属于高能爆炸损害,爆炸伤伤情的影响因素除了爆炸物的当量外,还与距离有很大关系,爆炸伤的能量衰减与距离呈指数衰减,动物距离爆炸源越近损伤越大[6-7]。因此,为了计算合适的实验动物与爆炸源的距离,本研究结合前期经验及预实验结果设计了3个距离,在TNT和钢球用量一定的情况下,通过对比3个距离爆炸后动物的存活情况和动物腹腔脏器的损伤情况,寻找最合适的爆炸距离。本研究提示,当距离爆炸物1.2 m时,约90%的猪腹部能获得稳定的3~4种脏器出现4~7处损伤,伤情足够复杂,爆炸当场死亡率为0。除1头猪死于术中大出血外,其余完成手术的猪术后6 h均存活,说明可救治性高,是一种理想的用于研究损害控制手术的腹部爆炸伤模型。而A组的因距离爆炸源过远,3只动物只有一种脏器出现3处以下伤情,不符合多发伤的要求。C组则因距离爆炸源太近,伤情太重导致2只动物于爆炸后即刻死亡,术中死亡也有2只,因而不适合作为损害控制手术模型。ISS评分被广泛应用于多发伤的综合评定,是选取6个损伤部位简明损伤定级标准(Abbreviated Injury Scale, AIS)分值中最严重的3个部位分值的平方和[8]。尽管有报道认为ISS评分在用于评价某一部位多处严重创伤时会出现与实际病情不符合的情况,但由于本组猪属此类情况,因此可以进行对比[9-10]。有文献[11-12]报道ISS评分超过26分时要积极做好手术准备,本研究3组伤情均需手术处理。

爆炸伤在战场中非常常见,能导致破坏性极大的复杂伤情,常常是多种伤情相互协同,互相影响,导致伤情进一步复杂化,影响诊断和治疗。早期如果不能及时正确处理很容易加重和加快“致死三联征”,直接导致患者死亡。早在1983年,STONE等[13]就提出了将严重腹部手术分为3个阶段完成,第1阶段为简化手术;第2阶段为复苏;第3阶段为确定性手术。ROTONDO等[14]在1993年报道了在严重创伤早期采用相对简单的外科手术处理,达到损害控制即可,无需完整手术,反倒可以挽救原本认为无法挽救的危重患者。由此提出了损害控制外科(damage control surgery,DCS)理念,其核心是在合适的时机给予合适的治疗[15]。损害控制理念及其相关技术的应用是创伤救治的一个重要进展[16-17]。该理念运用到本研究中就是,第1阶段首先是简化手术,目的是控制出血和感染[18-19];第2阶段是液体复苏,使猪得到部分恢复;第3阶段才是根据情况做确定性手术。本次手术过程也是遵循了这个原则,在爆炸后即刻完成气道维护、静脉通道建立和止血包扎等简单处理后立即后送至有条件的机构开展下一阶段治疗。由于本研究腹部爆炸伤可能同时涉及空腔脏器、实质器官和血管的损伤,损伤比较复杂。因此,在剖腹探查并处理伤情时,需要按照先实质器官后空腔脏器的方法逐一探查,确保不遗漏伤情,是否处理和怎样处理则需要根据损伤控制理念判断。一般是对于严重创伤导致的出血和引发感染因素优先紧急处理后,判断猪的凝血状态不佳,或基础状态不好时,应先关闭腹腔,等待液体复苏纠正了酸中毒、凝血功能障碍后再行确定性手术。而对于大部分不致命的严重伤情一般不提倡即刻处理,而是等患者状态稳定后再行处理。本次A、B组完成手术的猪存活率为100%,说明损伤控制手术对于严重创伤的处理是有效的。

本研究成功建立了大动物爆炸伤致伤平台,制备了大型动物猪腹部爆炸伤模型,并初步完成了损害控制快速救治流程的制作,初步验证救治有效,流程合理。进一步损害控制救治流程的细化和量化需要更深入的研究。

| [1] |

GOH S H. Bomb blast mass casualty incidents: initial triage and management of injuries[J]. Singapore Med J, 2009, 50(1): 101-106. |

| [2] |

OWENS B D, KRAGH J F Jr, WENKE J C, et al. Combat wounds in operation Iraqi freedom and operation enduring freedom[J]. J Trauma, 2008, 64(2): 295-299. DOI:10.1097/TA.0b013e318163b875 |

| [3] |

EASTRIDGE B J, MABRY R L, SEGUIN P, et al. Death on the battlefield (2001-2011): implications for the future of combat casualty care[J]. J Trauma Acute Care Surg, 2012, 73(6 Suppl 5): S431-S437. DOI:10.1097/TA.0b013e3182755dcc |

| [4] |

JI W, DING W W, LIU X D, et al. Intraintestinal drainage as a damage control surgery adjunct in a hypothermic traumatic shock swine model with multiple bowel perforations[J]. J Surg Res, 2014, 192(1): 170-176. DOI:10.1016/j.jss.2014.05.028 |

| [5] |

WANG P F, DING W W, GONG G W, et al. Temporary rapid bowel ligation as a damage control adjunct improves survival in a hypothermic traumatic shock swine model with multiple bowel perforations[J]. J Surg Res, 2013, 179(1): e157-e165. DOI:10.1016/j.jss.2012.01.035 |

| [6] |

张旭东, 郭树忠, 卢丙仑, 等. 可控性四肢爆炸冲击波致伤的试验研究[J]. 中国临床康复, 2004, 8(5): 906-907. ZHANG X D, GUO S Z, LU B L, et al. An experimental study on controllable blast injury to limbs caused by shock wave[J]. Chin J Clin Rehabilitation, 2004, 8(5): 906-907. DOI:10.3321/j.issn:1673-8225.2004.05.061 |

| [7] |

巨圆圆, 阮狄克, 徐成, 等. 不同爆炸冲击波对兔肺部损伤伤情的影响[J]. 中华创伤杂志, 2018, 34(7): 637-642. JU Y Y, RUAN D K, XU C, et al. Lung injury severity changes in response to different blast shock waves in rabbits[J]. Chin J Trauma, 2018, 34(7): 637-642. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-8050.2018.07.012 |

| [8] |

寇玉辉, 殷晓峰, 王天兵, 等. 严重创伤救治规范的研究与推广[J]. 北京大学学报(医学版), 2015, 47(2): 207-210. KOU Y H, YIN X F, WANG T B, et al. Research and promotion of severe trauma rescue standard[J]. J Peking Univ Heal Sci, 2015, 47(2): 207-210. DOI:10.3969/j.issn.1671-167X.2015.02.004 |

| [9] |

GREENE N H, KERNIC M A, VAVILALA M S, et al. Validation of ICDPIC software injury severity scores using a large regional trauma registry[J]. Inj Prev, 2015, 21(5): 325-330. DOI:10.1136/injuryprev-2014-041524 |

| [10] |

EID H O, ABU-ZIDAN F M. New injury severity score is a better predictor of mortality for blunt trauma patients than the injury severity score[J]. World J Surg, 2015, 39(1): 165-171. DOI:10.1007/s00268-014-2745-2 |

| [11] |

ASENSIO J A, ARROYO H Jr, VELOZ W, et al. Penetrating thoracoabdominal injuries: ongoing dilemma-which cavity and when?[J]. World J Surg, 2002, 26(5): 539-543. DOI:10.1007/s00268-001-0147-8 |

| [12] |

朱长亮, 赵亚超, 韩勇, 等. 胸腹联合伤的AIS-ISS评分及外科治疗[J]. 临床外科杂志, 2008(10): 683-684. ZHU C L, ZHAO Y C, HAN Y, et al. Clinical features and surgical management of thoracoabdominal multiple injuries[J]. J Clin Surg, 2008(10): 683-684. DOI:10.3969/j.issn.1005-6483.2008.10.017 |

| [13] |

STONE H H, STROM P R, MULLINS R J. Management of the major coagulopathy with onset during laparotomy[J]. Ann Surg, 1983, 197(5): 532-535. DOI:10.1097/00000658-198305000-00005 |

| [14] |

ROTONDO M F, SCHWAB C W, MCGONIGAL M D, et al. 'Damage control': an approach for improved survival in exsanguinating penetrating abdominal injury[J]. J Trauma, 1993, 35(3): 375-382; discussion 382-383. DOI:10.1097/00005373-199309000-00008 |

| [15] |

KLVTER T, LIPPROSS S, OESTERN S, et al. Operative treatment strategies for multiple trauma patients: early total care versus damage control[J]. Chirurg, 2013, 84(9): 759-763. DOI:10.1007/s00104-013-2478-z |

| [16] |

WEBER D G, BENDINELLI C, BALOGH Z J. Damage control surgery for abdominal emergencies[J]. Br J Surg, 2014, 101(1): e109-e118. DOI:10.1002/bjs.9360 |

| [17] |

LAMB C M, MACGOEY P, NAVARRO A P, et al. Damage control surgery in the era of damage control resuscitation[J]. Br J Anaesth, 2014, 113(2): 242-249. DOI:10.1093/bja/aeu233 |

| [18] |

STAGNITTI F. Uncontrolled bleeding in patients with major abdominal trauma[J]. Ann Ital Chir, 2013, 84(4): 365. |

| [19] |

ORDOÑEZ C, GARCÍA A, PARRA M W, et al. Complex penetrating duodenal injuries: less is better[J]. J Trauma Acute Care Surg, 2014, 76(5): 1177-1183. DOI:10.1097/TA.0000000000000214 |