2013年,我们报道了一起不明原因“疾病”的流行病学调查[1],相关信息得到广泛、持续的关注。该“疾病”主诉症状类似AIDS,但连续的血液检查HIV均呈现阴性。因此,医疗单位和社会新闻媒介有“阴性艾滋病”(简称“阴滋病”)或恐艾症称谓。近年来,相同“病例”仍然不断出现。由于这些“患者”的常规临床检测指标与主诉症状相悖,临床医师不能识别,往往被作为心理问题来应对。现就近年来我们小组的研究工作和相关文献分析进行总结,以唤起临床医生和相关医学研究者对此类“患者”的重视。

1 关于“阴滋病”“患者”从2009年开始,国内一些医院及疾病预防与控制中心(CDC)不断遇见了一些特殊“患者”。这些“患者”描述他们在不安全性行为后出现发热、胸痛、腹泻、淋巴结部位肿胀感、骨痛、肌肉痛、严重咽炎、皮肤结节、关节弹响、CD4降低等症状及体征。他们往往因为类似艾滋病的系列症状而怀疑自己感染了HIV。但在医院和各地CDC反复进行HIV检测,结果均为阴性。从2009年至今,国内多个研究机构关注过这一“患者”群体,开展了典型病例的初步观察和分析。2011年1月,根据中国CDC专题研究小组的结果[2],有关部门作出了“阴滋病”是恐艾症的结论。部分“患者”不接受恐艾症的结论,不断通过信函、上访等方式寻求有关部门及研究机构的帮助。2015年6月,国家卫生计生委疾控局组织召开了“阴滋病”工作研讨会[3]。根据研究现状及初步结果,认为该“疾病”可能不是单一病原体感染引起,而是多种因素所致(包括心理因素),需要进一步开展科学研究。

2 关于我们研究组的工作在校内外相关科室的支持、帮助下,我们研究组从2012年开始关注这一“患病”群体,是国内开展该问题研究最持久的小组。尽管该问题的复杂性增加了开展这项工作的难度,但经过研究组的不懈努力,研究还是取得一些进展。

了解到大部分“患者”在急性发病前有可疑的感染暴露史,症状呈现的炎性反应明显,我们进一步在现场调查中设计了人体样本细菌多样性分析和一些血清学指标的检测,相关结果客观地验证了该群体免疫功能异常和炎性反应存在(图 1)。考虑到其现象的复杂性,为加快研究进度,我们通过文献阅读分析、寻找同类疾病,采用不明原因疾病研究的经典方法——类推法,去尽快获得对该“患者”人群的认识。在文献研究中,慢性疲劳综合征(chronic fatigue syndrome, CFS)继CD4+T淋巴细胞缺陷综合征(ICL)和非结核分枝杆菌感染(NTM感染)进入了我们的视野。CFS的群体现象与我国的“阴滋病”在临床特征和被社会认同历程方面有着惊人的相似。近年来国际社会对CFS研究的突破性进展信息,也印证了我们对“阴滋病”问题的认识和推论。

|

| A:寻求救治的“患者”; B:“患者”样本检测现场 图 1 “阴滋病”调查和检测现场(由本研究组提供) |

3 对“患者”生物样本的差异特征观察

“阴滋病”“患者”的最大特点是主诉与临床检测指标不一致。继2012年的现场调查后,2014年我们再次对58例典型“患者”开展生物样本的收集。样本包括血液、唾液、粪便等。依据前期研究线索和国内外相关报道的结果,设定部分相关的指标进行观察。目前已经完成的血清学指标涉及C反应蛋白(CRP),血清IgA、IgM,降钙素原(PCT)抗体等。唾液和粪便样本采用微生物菌群多样性分析方法进行差异观察。

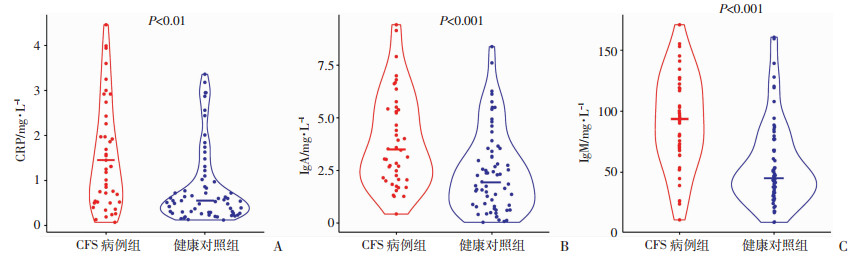

3.1 血清学指标差异测试结果显示:CFS病例组CRP水平显著高于健康对照组[1.35(0.54, 2.68)mg/L vs 0.54(0.29, 0.97)mg/L, P < 0.01];CFS病例组IgA水平显著高于健康对照组[3.50(2.10, 5.44)mg/L vs 2.11(0.58, 3.51)mg/L, P < 0.001];CFS病例组IgM水平显著高于健康对照组[94.82(67.10, 122.27)mg/L vs 46.04(33.21, 76.63)mg/L, P < 0.001, 图 2]。而PCT两组间的差异无统计学意义。以上数据显示:病例组体内明显存在炎症反应和的免疫功能异常。根据PCT反应不明显,可以推论“患者”的这种炎症反应表现强度有限,不容易被常规临床检测指标识别。

|

| A:CRP;B:IgA;C:IgM;*:水平线表示中位数,组间检验采用曼惠妮特U检验 图 2 CRP、IgA、IgM在CFS“患者”与健康对照之间的差异比较(数据由本研究组提供) |

3.2 人体样本细菌多态性差异

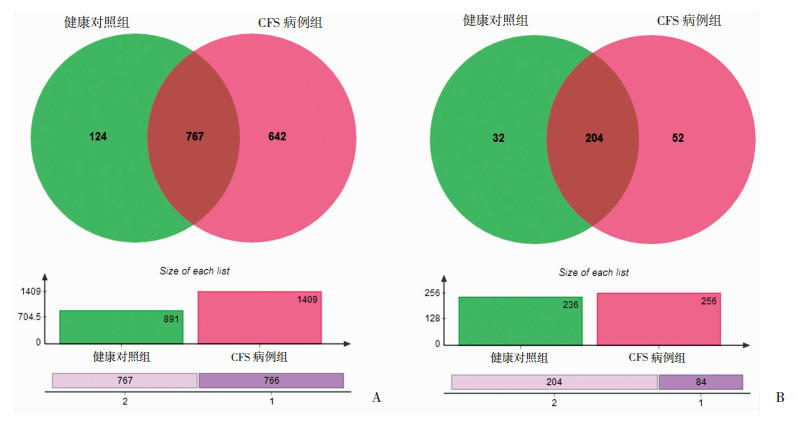

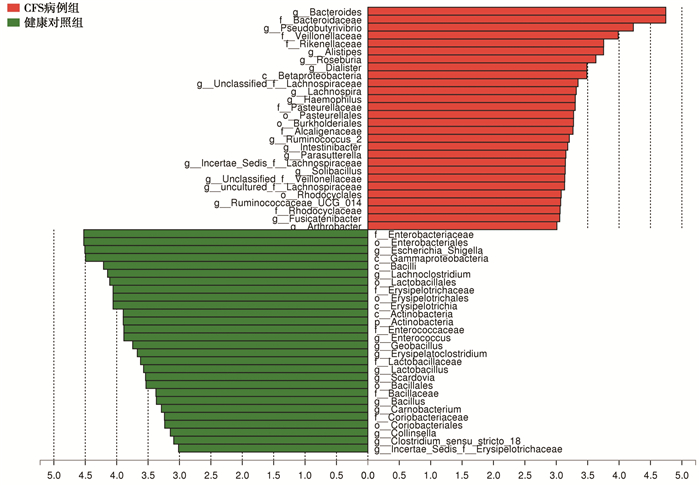

基于细菌16S rRNA测序的微生物群落分析方法,肠道细菌多样性分析显示(图 3):CFS病例组与健康对照组的多样性指数在组间存在明显差异。这些差异细菌(涉及30个细菌属)具有显著的影响力(LDA>3.0,图 4)。在属水平上,病例组高于对照组的有拟杆菌属(Bacteroides)、假丁酸弧菌属(Pseudobutyrivibrio)、Alistipes等;而病例组低于对照组的有肠球菌(Enterococcus)、Escherichia-Shigella、Lachnoclostridium等。基于COG和KEGG功能数据库,采用PICRUSt对群落细菌功能进行预测,发现病例组肠道细菌的变异使5项功能发生改变。涉及RNA合成与修饰,核苷酸转运、代谢,能量的产生和转换功能,信号转导机制和胞外结构功能等。这些功能的变化与CFS的主要症状和体征(疲劳、炎性反应、免疫功能异常)发生有一致性分布特点,其关联作用有待进一步研究。

|

| A:OTU水平;B:属水平 图 3 CSF“患者”与健康对照的肠道菌群Venn图(数据由本研究组提供) |

|

| 红色:CFS“患者”含量较高;绿色:健康对照含量较高 图 4 CSF“患者”与健康对照肠道菌群LDA值分布柱状图(LDA>3.0)(数据由本研究组提供) |

分析数据显示:病例组口腔唾液样本的菌群仍然具有复杂的变化特征,与肠道菌群相比,有一致性特点,也有非一致性特点,但口腔细菌群落的多态性改变总体小于肠道菌群。

4 以文献为依据的相关信息分析 4.1 关于CFSCFS,之前也被称为“肌痛性脑脊髓炎”(myalgic encephalomyelitis, ME),最早由美国CDC(Centers for Disease Control and Prevention)于1988年命名,并由HOLMES等[4]首次提出诊断标准,后经过FUKUDA等[5]的进一步修订,1994年形成了目前公认的、也是最常用的CFS诊断标准。该诊断标准规定,CFS具有以下特征:持续6个月以上的严重疲劳为主要症状,并且在充分休息后也不能缓解,以及至少4项以下症状:①咽痛;②注意力不集中或短期记忆力下降;③淋巴结痛;④肌肉酸痛;⑤不伴有红肿的关节疼痛;⑥新发头痛;⑦睡眠后不能恢复;⑧体力或/和脑力劳动后身体不适持续超过24 h,同时排除其他可用原发疾病解释的疲劳。随着对CFS临床病例的深入观察,2015年美国医学研究院(The Institute of Medicine,IOM)提出了新的见解,认为将CFS更名为“系统性劳累不耐受疾病”(systemic exertion intolerance disease,SEID),可以更加准确描述该疾病的特点,并提出有待评价、实施的新诊断标准[6]。

美国CDC在20世纪90年代初开始监测CFS的流行状况。CFS是一种衰弱的多系统疾病[7-8]。其“患者”人群能力差异很大,有些“患者”可以相对正常的生活,另一些却完全卧床,生活不能自理。大多数“患者”在病程中生活、工作能力显著降低,体力活动水平严重降低。出现神经精神和神经心理症状的频率增加。其中认知症状主要表现为注意力、记忆力和反应力减弱[9-10]。晚期可出现狼疮、类风湿性关节炎、慢性阻塞性肺病、肾病多发性硬化、充血性心力衰竭和糖尿病等。据估计,美国每年因CFS造成的经济损失接近240亿美元[11]。

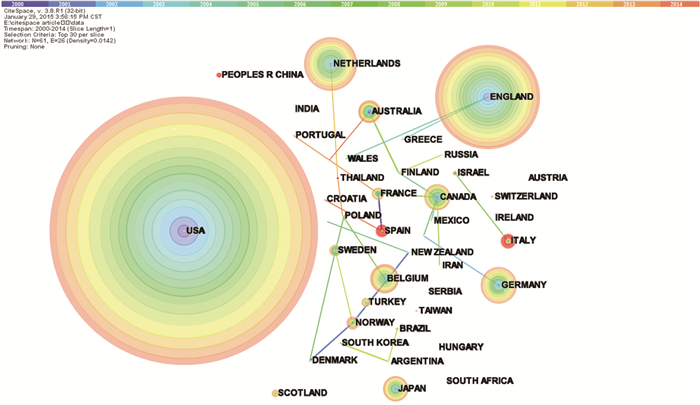

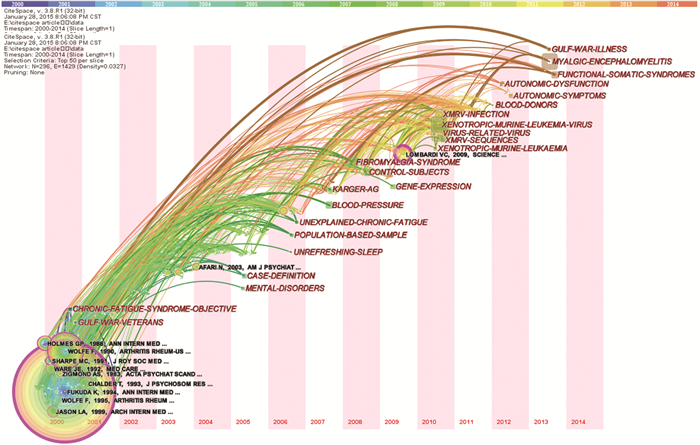

4.2 有关CFS研究的历程为较全面的掌握CFS的发展历程,了解研究热点及前沿,我们以Web of Science数据库中2000-2014年发表的3 723篇CFS研究论文为对象,以文献计量学的理论为指导,借助图谱可视化技术软件citespace Ⅲ绘制图谱,获得研究国家和核心作者的合作图谱、文献被引及聚类图谱、高频主题词的共现及词频变动趋势图谱[12-13]。分析显示,CFS的学术群体主要分布在美国、英国等西方发达国家(图 5);经历了病例特征、影响因素、发病机制及治疗方法的探索历程。近年来,其研究热点为病原体感染的病因学说、CFS相似性慢性疾病的症状、病理生理学机制等(图 6)。

|

| 图 5 CFS研究领域国家合作图谱 |

|

| 图 6 CFS的研究前沿演化图谱 |

4.3 CFS的隐形特征所带来的危害是公共卫生面临的又一次危机

长期以来,国际医学领域对CFS的研究结论不明确,更多地倾向于将CFS归类为心理疾病。但是,在美国和英国,围绕着CFS以心理为导向的疾病模型和行为治疗一直存在争议[13-15]。近年来,美国相关研究的信息逐渐清晰。在“患者”群体、专门支持小组、新闻机构和医学研究组织的坚持努力下,2012年美国政府指令美国IOM开展了对临床病例的回顾研究。2015年,其工作报告向社会发布[6],结合医疗机构最新的研究进展,美国CDC将CFS作为社会健康危机问题,全面展开了应急反应。CFS已被确定是一种具有生物学基础的疾病,不是心理问题。病原体感染或其他环境因素暴露是可疑的病因。

根据IOM报道,目前CFS在美国仍然属于隐形疾病(invisible disease),大多数临床医生不能识别[6, 14]。估计有8.36~250万美国人患有CFS,但其中大部分还没有被确诊;被观察病例中,至少有1/4的CFS“患者”仍然卧病在床;绝大多数“患者”从未恢复到疾病前期的健康水平;CFS袭击各个年龄段的人群,40~49岁达到最高,无种族和不同经济群体差异;女性是男性的2~4倍(但有迹象显示临床CFS男性病例报告不足)。

为应对CFS的危机,美国CDC和IOM在2012年开始增加CFS专项的研究力量,在流行病学、临床诊治、病因分析等领域开展工作。2015年,美国国立卫生研究院(National Institutes of Health, NIH)也宣布增加经费预算,开展对ME/CFS的研究。由NIH临床中心领衔,联合国家神经疾病和脑卒中研究所开展工作。美国卫生部门成立了专门的管理机构——CFS咨询委员会(Chronic Fatigue Syndrome Advisory Committee,CFSAC)。该机构联合CDC和IOM的研究人员推广社区CFS流行病学调查和临床识别项目,定期就有关CFS问题发布消息和研究进展,向卫生部门提供咨询和建议。为唤起全社会对CFS的关注和认识,美国政府设立了CFS专门的临床医生培训项目和网络咨询平台, 并将每年的5月12日指定为国际ME/CFS和纤维肌痛宣传日。尽管现有研究给予了诊断和症状的定义,但CFS“患者”异质性特征明显,无法用特定的定义评价每一个“患者”个体(目前其诊断标准一般在临床多用于排除CFS), 需要突破传统临床方法,以适应其异质性特征。因此,IOM工作组呼吁,需要采用大数据开发具有CFS需要的全面表征数据,以获得CFS相关的各种因素,包括基线信息、行为、症状、病程、生物标志等。其中强调选用仪器和测试方法,收集更为客观的数据和信息[6, 14, 16-17]。

感染病因学说的设立是目前CFS病因研究的重要进展之一,但还没有明确依据。研究者在探索中发现了多种可疑病原体,包括病毒、细菌、支原体、衣原体、真菌、原虫等[8-20]。其病理生理机制也不清楚,有实验结果显示,“患者”体内呈现免疫功能障碍,激素调节、新陈代谢和氧化应激反应异常,包括自然杀伤细胞功能和/或T细胞功能受损、细胞因子升高和自身抗体(风湿因子、抗甲状腺抗体、肌肉抗体和冷凝集素等)增加等[8, 18-19]。MONTOYA等[20]采用多重检测技术luminex系统,发现17种细胞因子与ME/CFS的严重程度具有统计学关联,包括嗜中性粒细胞趋化因子、干扰素、转化生长因子、白介素、瘦素等。其中13种均为促炎性反应因子,能构建强有力的免疫反应条件,导致多种症状发生。其他相关研究也强调了许多CFS“患者”存在慢性炎症、线粒体功能受损和热休克蛋白生成减少的现象。这些数据可很好地解释CFS“患者”肌肉疲劳增加、收缩力受损和运动不耐受等多方面的症状表现[18, 21]。

5 “阴滋病”“患者”与CFS“患者”的相关问题比较本研究中“阴滋病”“患者”的观察样本主要来自我国社区因主诉症状类似AIDS,但多次血液检查HIV呈现阴性结果的人群。CFS的特征描述主要来自美国医院病例回顾研究。虽然地域不同、抽取样本的来源不同,但两者的症状特征、临床处置方法、被社会认同的历程以及最新研究发现的炎性反应现象却十分相似(表 1),无法排除两者是类似的疾病。如果两者是同类疾病,我国“阴滋病”“患者”群体的出现可以被视为是CFS病例的一个特殊亚型群体,更为直接地体现了可疑感染暴露(不安全性行为)与CFS的可能关联,希望这一推论得到进一步验证。

| 特征 | 信息内容 | ||

| CFS | 阴滋病 | 注解 | |

| 症状 | 符合国际诊断标准。在患病前期有类似于感冒症状,后期出现以疲劳为突出症状的多系统衰弱现象。显示神经和免疫系统的紊乱。持续时间长达6个月以上。有反复现象。“患者”生存质量明显下降,但无显著增加的死亡结局。 | 符合国际CFS诊断标准。症状特点类似CFS。 | |

| 病例特征 | 总体不明确。病例回顾研究显示,CFS攻击各个年龄段的人群,在40~49岁达高峰。无种族和社会经济团体差异,女性是男性的2~4倍。 | 病例主要来自寻求医疗救治的志愿者。在症状前期大多有不安全性行为暴露。以男性为主(85.53%),青、中年为主(40岁及以下占80.08%),已婚者占65.41%,大专/本科及以上占59.12%。 | 现有研究信息的样本代表性较差。其差异可能由观察样本来源不同所致。 |

| 临床应对现况 | 临床医生基本不能识别;临床无客观的检测指标用于诊断,也无明确的治疗方法。 | 同CFS | |

| 研究进展 | ①依据研究信息,否定了心理学说。病原体感染或其他环境因素暴露成为可疑因素;②研究表明“患者”线粒体功能受损,血液中热休克蛋白(HSP)生成减少,多种与炎性反应的细胞因子水平升高。 | ①相关研究很少,大多数临床医生支持心理学说。本研究组认为该群体是感染病原体后因慢性化转归引发系列症状所致。②本研究发现:“患者”血液中IgM、IgA和CRP水平升高;结核菌素(PPD)试验强阳性比例升高;肠道和口腔细菌群有明显变化。 | 目前的研究只限于小样本,而且探索指标不全面。相关研究需要进一步深入。 |

| “患者”群体反应 | 长期以来,“患者”群体和支持组织抗议医疗单位和社会人群所呈现的漠视和歧视;质疑临床治疗中给予的行为疗法和抗抑郁药处理;寻求政府和研究机构的帮助。 | 同CFS | |

6 展望

综上所述,我们认为:①“阴滋病”“患者”症状可能是因病原体感染而起的系列病理反应所致。心理问题与机体的病理反应有关,也受到“患者”个体特征的影响。群体呈现的临床特征有明显的特性和规律,亟待扩大样本开展深入研究以说明“患者”主诉症状与临床常规检测相悖的现象。现有临床常规检测指标项目的局限可能人为掩盖了疾病危害效应。②“阴滋病”“患者”人群的病程和症状特点与CFS相似,在研究“阴滋病”时,可将CFS作为参照病例,或将“阴滋病”定义为CFS或感染型CFS。这样有利于在深入研究中明确病例的纳入标准,同时便于与国际学术界加强交流,扩展视野,增强对相关病例的认识。③需要纳入新型生物样本检测技术进行研究。该“患者”人群急性期症状类似普通呼吸道或消化道感染,稳定期维持的时间长,神经系统和免疫系统损伤倾向明显,但群体症状和体征表现的异质性很大,临床识别困难,急待寻找客观的差异指标。如果按照常规方法,会耗费大量的人力、物力,结果的可靠性也非常低。而高通量检测方法可实现针对免疫、炎性因子和其他血清学大样本生物指标的快速筛检。

| [1] |

刘雅琼, 林辉, 于磊, 等. 类获得性免疫缺陷(阴性HIV)"患者"的流行病学调查[J]. 第三军医大学学报, 2013, 35(5): 369-375. LIU Y Q, LIN H, YU L, et al. Epidemiological investigation of cases with complained AIDS-related complex (HIV negative)[J]. J Third Mil Med Univ, 2013, 35(5): 369-375. DOI:10.16016/j.1000-5404.2013.05.001 |

| [2] |

裴迎新, 李兴旺, 张智清, 等. 59例经网络征集的"自疑HIV感染者"流行病学特征与临床表现分析[J]. 中华流行病学杂志, 2010, 31(12): 1379-1382. PEI Y X, LI X W, ZHANG Z Q, et al. Epidemiologic and clinical characteristics of 59 persons suspecting of being infected by the HIV virus despite having repeated negative laboratory findings[J]. Chin J Epidemiol, 2010, 31(12): 1379-1382. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2010.12.012 |

| [3] |

国家卫生计生委疾控局.阴滋病研讨会会议纪要(附件)[Z].2015.6. Disease Control Bureau of National Health and Family Planning Commission. Summary of Seminar on negative-AIDS (Annex)[Z]. 2015.6. |

| [4] |

KOMAROFF A L, FAGIOLI L R, GEIGER A M, et al. An examination of the working case definition of chronic fatigue syndrome[J]. Am J Med, 1996, 100(1): 56-64. DOI:10.1016/s0002-9343(96)90012-1 |

| [5] |

FUKUDA K, STRAUS S E, HICKIE I, et al. The chronic fatigue syndrome: a comprehensive approach to its definition and study. international chronic fatigue syndrome study group[J]. Ann Intern Med, 1994, 121(12): 953-959. DOI:10.7326/0003-4819-121-12-199412150-00009 |

| [6] |

CLAYTON E W. Beyond myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: an IOM report on redefining an illness[J]. JAMA, 2015, 313(11): 1101-1102. DOI:10.1001/jama.2015.1346 |

| [7] |

REYES M, GARY JR. H E, DOBBINS J G, et al. Surveillance for chronic fatigue syndrome—four U.S. cities, September 1989 through August 1993[EB/OL]. |

| [8] |

CDC. Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome[EB/OL].[2019-04-18]. |

| [9] |

COCKSHELL S J, MATHIAS J L. Cognitive functioning in chronic fatigue syndrome: a meta-analysis[J]. Psychol Med, 2010, 40(8): 1253-1267. DOI:10.1017/S0033291709992054 |

| [10] |

CHRISTLEY Y, DUFFY T, EVERALL I P, et al. The neuropsychiatric and neuropsychological features of chronic fatigue syndrome: revisiting the enigma[J]. Curr Psychiatry Rep, 2013, 15(4): 353. DOI:10.1007/s11920-013-0353-8 |

| [11] |

BRODERICK G, CRADDOCK T J. Systems biology of complex symptom profiles: capturing interactivity across behavior, brain and immune regulation[J]. Brain Behav Immun, 2013, 29: 1-8. DOI:10.1016/j.bbi.2012.09.008 |

| [12] |

徐聪, 王太武, 莫明露, 等. 基于知识图谱的慢性疲劳综合征领域可视化研究[J]. 军事医学, 2015, 39(10): 781-786. XU C, WANG T W, MO M L, et al. Visualization research in chronic fatigue syndrome based on mapping knowledge domain[J]. Mil Med Sci, 2015, 39(10): 781-786. |

| [13] |

Group on Scientific Research into Myalgic Encephalomyelitis. Inquiry into the status of status of CFS/M.E. and research into causes and treatment[EB/OL].[2019-03-07]. |

| [14] |

Chronic fatigue syndrome[EB/OL].[2019-04-06]. |

| [15] |

Chronic fatigue patients criticise study that says exercise can help[EB/OL].[2019-04-06]. |

| [16] |

May 12 is ME/CFS and Fibromyalgia International Awareness Day.[2019-04-06]. |

| [17] |

NINDS CDE Project: Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) Common Data Elements (CDEs) Overall Working Group Summary.[EB/OL] |

| [18] |

MORRIS G, MICHAEL M. Mechanisms explaining muscle fatigue and muscle pain in patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS): a review of recent findings[J]. Curr Rheumatol Rep, 2017, 19(1): 1-10. DOI:10.1007/s11926-017-0628-x |

| [19] |

HULME K, HUDSON J L, ROJCZYK P, et al. Biopsychosocial risk factors of persistent fatigue after acute infection: A systematic review to inform interventions[J]. J Psychosom Res, 2017, 99: 120-129. DOI:10.1016/j.jpsychores.2017.06.013 |

| [20] |

MONTOYA J G, HOLMES T H, ANDERSON J N, et al. Cytokine signature associated with disease severity in chronic fatigue syndrome patients[J]. Proc Natl Acad Sci USA, 2017, 114(34): E7150-E7158. DOI:10.1073/pnas.1710519114 |

| [21] |

HATZIAGELAKI E, ADAMAKI M, TSILIONI I, et al. Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome-metabolic disease or disturbed homeostasis due to focal inflammation in the hypothalamus?[J]. J Pharmacol Exp Ther, 2018, 367(1): 155-167. DOI:10.1124/jpet.118.250845 |