2. 130021 长春,吉林大学:软件学院软件工程系;

3. 130021 长春,吉林大学:白求恩第一医院神经肿瘤外科3

2. Faculty of Software Engineering, Software College, First Bethune Hospital of Jilin University, Changchun, Jilin Province, 130021, China;

3. Department of Neurosurgery, First Bethune Hospital of Jilin University, Changchun, Jilin Province, 130021, China

肘管综合征(cubital tunnel syndrome,CTS)是造成尺神经卡压常见的病因,是仅次于腕管综合征正中神经卡压的第二大上肢神经卡压综合征。典型的尺神经卡压常发生在肘管,尺神经在走形过程中穿过Struthers弓状组织结构的下方,因此易受到该弓状组织结构的压迫而导致神经卡压症状[1-2]。以往研究认为,Struthers弓状组织结构位于上臂中下段,顶部朝向内侧,由增厚的臂深筋膜和内侧肌间隔(medial intermuscular septum,MIS)组成。然而,Struthers弓状组织结构究竟是否存在,以及其长度、形态和组成在国际上仍有很大争议[3]。

超声技术因其高分辨率的特点,可以提供精细的神经走形图像和肌腱、肌肉纤维及韧带的声学特性,已被广泛地应用于软组织的结构评估。目前,国内外对于Struthers弓状组织结构的研究仍停留在尸体解剖水平,并无超声方面的相关研究。故本研究结合尸体解剖和超声观测两种方式对Struthers弓状组织结构及其周围结构进行进一步的测量和形态阐述,为外科手术和超声影像中该弓状组织结构的识别提供指导意见[4-5]。

1 资料与方法 1.1 一般资料 1.1.1 解剖分离标本教学用10%甲醛浸泡固定的成人尸体32具(吉林大学临床医学院人体解剖教研室提供),上肢标本共64侧,其中48侧为男性,16侧为女性。解剖样本的死亡年龄范围为25~76岁(平均为53.5岁)。经查阅相关人体捐献文件,确认所有样本均为中国人,且生前无尺神经相关疾病。同时,所有标本需要解剖的部位未发现病理变化、手术切口及尺神经的断裂、萎缩或变形。该部分研究所有数据均由游标卡尺(最小刻度:0.02 cm)测量得出。此外,另有8具10%甲醛固定的上肢样本用于解剖与超声一致性检验实验。

1.1.2 超声检测样本选取20名健康成年志愿者参与本次研究,其中10名男性,10名女性,所有志愿者均成年且无神经系统疾病症状。排除标准:①上肢出现周围神经系统功能障碍类似体征或症状(感觉错乱、麻木、无力等);②存在多神经疾病病史或危险因素;③接受过肘部手术;④肘内侧疼痛;⑤肘部严重外伤。所有超声图像由超声设备(GE LOGIQ E9 Ultrasound System, GE Healthcare, Fairfield, CT)获得,且所有数据均使用15MHz超声探头测量得出。

该部分研究于吉林大学第一临床医院超声科进行。参与此研究之前,所有志愿者均已签下知情同意书,本院伦理委员会对此次研究的操作给予了批准(批准号:JD20160527)。

1.2 实验步骤 1.2.1 解剖分离尸体采取仰卧位,采用常规解剖方法,自腋窝起作纵行切口,剥离臂内侧皮肤并寻找尺神经;小心分离深筋膜,观察尺神经和周围组织的毗邻关系;然后由腋窝沿尺神经向下寻找潜在卡压点。测量尺神经穿过内侧肌间隔的位置与内上髁的距离;观察Struthers弓状组织结构存在状况;测量Struthers弓状组织结构的长度(Struthers弓状组织结构近端到远端的距离)和其近端、远端分别与内上髁之间的距离。观察并测量尺神经伴行血管的长度,包括尺侧上副动脉(superior ulnar collateral artery, SUCA)、尺侧下副动脉(inferior ulnar collateral artery, IUCA)、尺侧返动脉后支(posterior ulnar recurrent artery, PURA)。

1.2.2 超声检测志愿者采取仰卧位,首先扫取肘管,根据尺神经代表性特点(肘部皮下纵切面可见条状强回声与低回声相间表现,横断面可见网状高低回声相间结构;筛网状区域且有动脉伴行,动脉可通过CDFI确认)鉴别尺神经;由肘管沿尺神经向上移动探头扫描至腋窝,在此过程中识别并定位Struthers弓状组织结构,并在皮肤上标记其近端和远端;测量Struthers弓状组织结构长度和其近端、远端分别与内上髁之间的距离。超声检测流程由同一技师重复操作2次以保证数据一致性。

1.3 统计学分析采用SPSS 18.0(SPSS Inc,Chicago,IL)进行数据的统计分析。正态分布计量资料由x±s表示,并进行独立样本t检验。检验水准α=0.05。

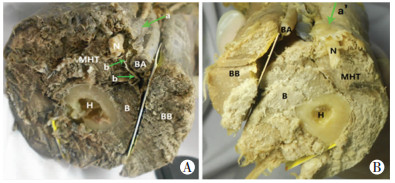

2 结果 2.1 解剖结果32具成人尸体的64侧上肢标本中发现21侧(32.8%)上肢标本的Struthers弓状组织结构由臂筋膜或内侧肌间隔增厚形成,为腱性弓状组织结构(TAS),其外侧是肌间隔,内侧是臂内侧韧带(internal brachial ligament),近端开口为V字形(图 1A)。在大多数标本中,臂内侧韧带与内侧肌间隔相延续,形成覆盖尺神经表面的弓状组织结构,从而与尺神经后侧的肱三头肌内侧头共同形成供尺神经及其伴行动脉走形其中的管道。在少数样本(4侧)中,仅有臂内侧韧带走行于尺神经之上,而内侧肌间隔并不参与构成Struthers弓状组织结构,因此在这些样本中Struthers弓状组织结构并不明显。另有16侧(25.0%)上肢标本的Struthers弓状组织结构主要由增厚的肱三头肌内侧头的肌纤维构成,为肌性弓状组织结构(MAS,图 1B)。

|

| A:左上肢样本腱性Struthers弓状组织结构(箭头示),N为尺神经,O为尺骨鹰嘴,BA为肱动脉,BB为肱二头肌,B为肱肌,IBL为臂内侧韧带,MIS为内侧肌间隔;B:左上肢样本肌性Struthers弓状组织结构(箭头示),N为尺神经,M为内上髁 图 1 成人尸体上肢标本Struthers弓状组织结构解剖观察 |

Struthers弓状组织结构的总存在率为57.8%(37侧)。腱性和肌性弓状组织结构的长度、其近侧端与肱骨内上髁的距离、其远侧端与肱骨内上髁的距离见表 1。MAS的长度和其远端到肱骨内上髁的距离与TAS相比存在统计学差异(P=0.03)。然而,MAS近侧端与肱骨内上髁的距离与TAS相比并无统计学差异。

| 测量项目 | 存在例数 (侧) |

存在率 (%) |

弓状组织结构的长度(cm) | 弓状组织结构近端到肱骨内 上髁的距离(cm) |

弓状组织结构远端到肱骨内 上髁的距离(cm) |

| 腱性弓状组织结构TAS | 21 | 32.8 | 2.12±0.62 | 8.93±1.38 | 6.80±1.63 |

| 肌性弓状组织结构MAS | 16 | 25.0 | 4.46±1.96 | 9.50±1.69 | 5.04±1.58 |

| t值 | 3.857 | 0.415 | 2.943 | ||

| P值 | <0.01 | 0.43 | <0.01 |

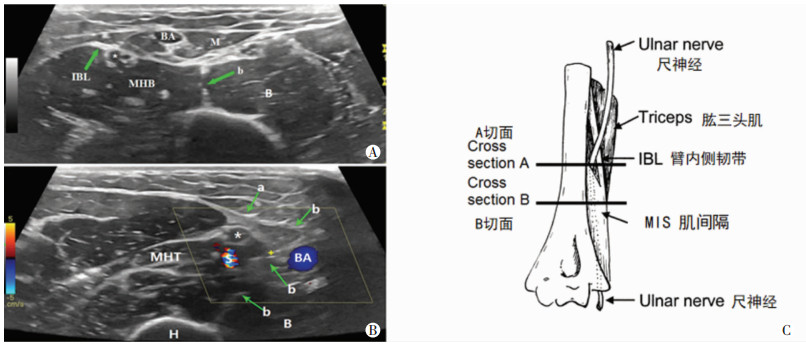

尺神经穿过内侧肌间隔处距离肱骨内上髁(11.14±1.09)cm,在弓状组织结构下方被结缔组织包绕,Struthers弓状组织结构水平结构见图 2。尺神经的供血动脉有SUCA、IUCA和PURA,但仅SUCA和PURA伴行尺神经,SUCA在Struthers弓状组织结构近侧端(1.32±0.53)cm处开始伴尺神经走行。

|

| A:右上肢样本肌性Struthers弓状组织结构(箭头a示),箭头b标记为内侧肌间隔;B:左上肢样本腱性Struthers弓状组织结构(箭头a’示),N为尺神经,BB为肱二头肌,B为肱肌,BA为肱动脉,MHT为肱三头肌内侧头,H为肱骨 图 2 成人尸体上肢标本Struthers弓状组织结构水平的解剖横断 |

2.2 超声结果

结构完整性与声学密度表明Struthers弓状组织结构起源并延续于内侧肌间隔和臂筋膜,且厚度明显增加,斜行从尺神经表面经过。其前界为臂内侧肌间隔,外界由肱三头肌内侧头的深部纤维或肌腱构成(分为腱性和肌性弓状组织结构)。从内侧肌间隔发出,并参与形成肱三头肌肌纤维的肌腱,组织宽较窄,为腱性Struthers弓状组织。而无臂内侧韧带,由肱三头肌内侧头的表层肌纤维、结缔组织和一些纤维和韧带成分组成的为肌性Struthers弓状组织。这一结果与解剖结果一致(图 3)。在40侧上肢中Struthers弓状组织结构的总发生率为50%(20侧),其中TAS和MAS的发生率分别为32.5%(13侧)和17.5%(7侧)。腱性和肌性弓状组织结构的长度、其近侧端与肱骨内上髁的距离、其远侧端与肱骨内上髁的距离见表 2。

|

| A:臂内侧韧带水平(C图中的横断面A);B:Struthers弓状组织结构水平右上肢(C图中的横断面B);C:右上肢Struthers弓状组织结构解剖图;箭头a为Struthers弓状组织结构,箭头b为MIS,H为肱骨,IBL为臂内侧韧带,*为尺神经,MHT为肱三头肌内侧头,M为正中神经 图 3 成年志愿者右上肢Struthers弓状组织结构超声横断影像 |

| 测量项目 | 存在例数 (侧) |

存在率 (%) |

弓状组织结构的长度(cm) | 弓状组织结构近端到肱骨内 上髁的距离(cm) |

弓状组织结构远端到肱骨内 上髁的距离(cm) |

| 腱性弓状组织结构TAS | 13 | 32.5 | 1.85±1.86 | 8.52±1.88 | 6.67±1.86 |

| 肌性弓状组织结构MAS | 7 | 17.5 | 4.23±1.93 | 9.45±1.76 | 5.21±1.55 |

| t值 | 3.266 | 0.583 | 1.495 | ||

| P值 | <0.01 | 0.36 | 0.03 |

3 讨论

1973年KANE等在“Annales de Chirurgie”期刊上发表了一篇题为“Observations of the course of the ulnar artery in the arm”的文章[6],描述了一个肱骨干骨折的9岁女孩由于尺神经被卡压在骨折部位而导致持续6个月的尺神经麻痹。这个案例促使他们对来自成人尸体的20侧上肢进行解剖研究。之后,KANE等在发表的一篇解剖学研究报告中提到Struthers弓状组织结构,并描述该弓状组织结构发生率为70%,其近侧端距肱骨内上髁大约8cm。KANE等认为是动物解剖学家Struthers在其手稿中最先描述该组织,故在首次在国外期刊上以该动物解剖学家的名字将该弓状组织结构命名为Struthers弓状组织结构。事实上,这是对以往文献的误读,动物解剖学家Struthers从未对此结构进行描述或者命名,他曾报道并命名位于髁上突以及髁上突与内上髁之间的Struthers韧带(ligament of Struthers),并探讨了此结构与正中神经及肱动脉的关系。在之后的研究报道中,该组织被KANE等混淆为Struthers弓状组织结构,Struthers韧带与Struthers弓状组织结构本质上并非是同一个结构[6]。关于Struthers弓状组织结构的研究在KANE等之后也陆续有报道,但该组织的发生率在不同报道中差异较大,故一直存在争议。1986年,AMADIO等[7]描述在他们研究的所有20具尸体上臂中Struthers弓状组织结构的发生率为100%,并且其近侧端距肱骨内上髁6~10 cm;1991年,AL-QATTAN等[8]则称在其解剖研究中的25个样本中仅17个样本发现Struthers弓状组织结构,发生率为68%;GONZALEZ[9]报道的发生率为67%;SIQUEIRA[10]解剖的60个样本中发现8个样本存在该弓状组织结构,发生率为13.5%;VON SCHROEDER[11]在11个样本中均发现该结构,发生率为100%;TUBBS等[12]解剖的15具尸体样本中该结构发生率为86.7%;SPINNER所分离的25具成人上肢中,该结构发生率为30%[13];BINGOL等[9, 11, 14]的研究中发现20个样本中有13个样本存在该结构,发生率为65%。尽管如此,仍有一些研究质疑其存在。

本研究结合解剖观察和超声影像,将所观测到的Struthers弓状组织结构分为两类:腱性Struthers弓状组织结构和肌性Struthers弓状组织结构。腱性和肌性弓状组织结构的区分标准按长度、位置以及组成方面进行区别。腱性Struthers弓状组织结构是起自内侧肌间隔并延续走行于臂筋膜的一种条索状韧带,与尺神经相交,没有任何肌纤维,是“传统意义上的弓状组织结构”。这类弓状组织结构在之间的研究中被广泛报道。并且,因为其纤维成分的存在,在某些情况下可能会造成尺神经卡压。肌性Struthers弓状组织结构无臂内侧韧带,由肱三头肌内侧头的表层肌纤维、结缔组织和一些纤维及韧带成分组成。另外腱性弓状组织结构平均长度小于肌性弓状组织结构。肌性Struthers弓状组织结构与腱性Struthers弓状组织结构在形态和界定标准上相似,易被混淆,但在长度、位置和形态特点方面两者存在显著性差异,支持本研究的分类标准。

另外,本研究测得尺神经穿过内侧肌间隔近侧端处距肱骨内上髁平均距离为11.14 cm,故在因内侧肌间隔卡压造成的肘管综合征减压术中需要游离尺神经的长度至少为11.14 cm。内侧肌间隔是尺神经卡压的潜在压迫点,如果经尺神经移位处理后,尺神经压迫症状仍未缓解,则应考虑松解内侧肌间隔[14]。本研究测得SUCA距Struthers弓状组织结构近侧端(1.32±0.53)cm处开始伴行尺神经,故切除该弓状组织结构或内侧肌间隔时要注意保护该动脉。

本研究表明超声影像在清楚鉴定Struthers弓状组织结构的有无和对其进行定位和分类方面有很好的应用性,且超声影像结果与解剖结果具有良好一致性。超声影像结果结合肌电图(EMC)结果可以对尺神经卡压点的进行精确定位,从而为缩小手术切口,保护其伴行动脉提供指导意见。

此外,本研究在解剖过程中发现,Struthers弓状组织结构形成的管状结构与收肌管有诸多相似之处:①二者均位于肢体上半部;②二者均由周围肌肉与韧带纤维组成;③二者近侧端均为三角形或V字形,远侧端均为椭圆形;④二者管内内容物均为一根神经和一条动脉;⑤二者均可发生神经卡压。然而收肌管存在于每个健康人体内,而Struthers弓状组织结构的存在率大约仅50%。有研究指出,在猴类与狒狒类中,尺神经被肱三头肌内侧头完全覆盖[15]。但是在人类中这种现象很少发生,本研究认为这种差异的存在可能是由于人类直立行走后,上肢无需再攀爬树枝,而逐渐进化。基于引述文献和研究结果,本研究推测Struthers弓状组织结构形成的管状结构可能是一种类似收肌管的结构退化而来,由于进化程度的不同,不同人种该结构的存在率不一致。Struthers弓状组织结构将尺神经紧密固定在肌肉上防止尺神经游离从而免受损伤,但在某些情况下,该弓状组织结构导致了尺神经卡压。

综上所述,本研究通过解剖研究以及超声观测的方法,证实了该Struthers弓状组织结构的存在,并对该结构导致尺神经卡压从而引起肘管综合征进行了系统的分析,解决了长期以来对这一结构的争议问题。与此同时,我国学者钟升于2016年将该结构重新命名为“Medial head of triceps canal”,又名“Zhong Canal”或“钟氏管”,得到国际该领域研究者的一致认同[16]。临床治疗中,如若该结构没有松解完全,很可能会造成肘管综合征的复发。因此该结构不可忽视,在以后的临床实践中应该得到充分的重视。

作者贡献声明:

姜姗姗:撰写文稿,进行实验并整理实验图表各项结果;

彭羿达:进行实验数据收集以及统计学计算处理;

彭畅:参与实验

秦晓伟:设计实验课题,参与文章修改,提供研究资金,购买实验所需耗材并提供实验场所

| [1] |

郭泉, 庄永青, 魏瑞鸿, 等. 内窥镜下微创治疗肘管综合征的相关解剖学研究[J].

中国临床解剖学杂志, 2016, 34(3): 245–248.

GUO Q, ZHUANG Y Q, WEI R H, et al. Anatomical study of the treatment of cubital tunnel syndrome by endoscope[J]. Chin J Clin Anatomy, 2016, 34(3): 245–248. DOI:10.13418/j.issn.1001-165x.2016.03.002 |

| [2] |

李邦国, 马春蕾. 尺神经松解及局部注射药物治疗肘管综合症的临床疗效分析[J].

世界最新医学信息文摘, 2016, 16(12): 57–58.

LI B G, MA C L. Clinical efficacy analysis of ulnar nerve neurolysis and local medicine injection treating cubital tunnel syndrome[J]. World Latest Med Inf(Electr Version), 2016, 16(12): 57–58. DOI:10.3969/j.issn.1671-3141.2016.12.037 |

| [3] |

肖友强, 董乐乐, 王刚. 肘管综合征术前超声检查的必要性[J].

包头医学院学报, 2015, 31(2): 99–100.

XIAO Y Q, DONG L L, WANG G. The necessity of preoperative ultrasonography for cubital tunnel syndrome[J]. J Baotou Med Coll, 2015, 31(2): 99–100. DOI:10.16833/j.cnki.jbmc.2015.02.064 |

| [4] |

韩春风. 肘管综合症的神经电生理分析[J].

大家健康(学术版), 2015, 9(9): 66–67.

HAN C F. Neuroelectrophysiological analysis of cubital tunnel syndrome[J]. Public Health (Acad Edit), 2015, 9(9): 66–67. |

| [5] |

罗特坚, 易德保, 赵爽. 尺神经、肘管的解剖学观察及临床意义[J].

局解手术学杂志, 2006, 15(3): 162–163.

LUO T J, YI D B, ZHAO S. Anatomy and clinical significance of the ulnar nerve and cubital tunnel[J]. J Regional Anat Operative Surg, 2006, 15(3): 162–163. DOI:10.3969/j.issn.1672-5042.2006.03.008 |

| [6] | KANE E, KAPLAN E B, SPINNER M. Observations of the course of the ulnar nerve in the arm[J]. Ann Chir, 1973, 27(5): 487–496. DOI:10.1097/00006534-197401000-00036 |

| [7] | AMADIO P C. Anatomical basis for a technique of ulnar nerve transposition[J]. Surg Radiol Anat, 1986, 8(3): 155–161. DOI:10.1007/bf02427843 |

| [8] | AL-QATTAN M M, MURRAY K A. The arcade of Struthers: an anatomical study[J]. J Hand Surg Br, 1991, 16(3): 311–314. DOI:10.1016/0266-7681(91)90059-W |

| [9] | GONZALEZ M H, LOTFI P, BENDRE A, et al. The ulnar nerve at the elbow and its local branching: an anatomic study[J]. J Hand Surg Br, 2001, 26(2): 142–144. DOI:10.1054/jhsb.2000.0532 |

| [10] | SIQUEIRA M G, MARTINS R S. The controversial arcade of Struthers[J]. Surg Neurol, 2005, 64(Suppl 1): S17–S20. DOI:10.1016/j.surneu.2005.04.017 |

| [11] | VON SCHROEDER H P, SCHEKER L R. Redefining the "Arcade of Struthers"[J]. J Hand Surg Am, 2003, 28(6): 1018–1021. DOI:10.1016/s0363-5023(03)00421-0 |

| [12] | TUBBS R S, DEEP A, SHOJA M M, et al. The arcade of Struthers: An anatomical study with potential neurosurgical significance[J]. Surg Neurol Int, 2011, 2: 184. DOI:10.4103/2152-7806.91139 |

| [13] | SPINNER M, KAPLAN E B. The relationship of the ulnar nerve to the medial intermuscular septum in the arm and its clinical significance[J]. Hand, 1976, 8(3): 239–242. DOI:10.1016/0072-968x(76)90008-5 |

| [14] | BINGOL U A, CINAR C, ARSLAN H, et al. Origin, reality, and clinical importance of the arcade of Struthers: an anatomic study[J]. Ann Plast Surg, 2015, 75(4): 430–434. DOI:10.1097/sap.0000000000000610 |

| [15] | DELLON A L. Musculotendinous variations about the medial humeral epicondyle[J]. J Hand Surg Br, 1986, 11(2): 175–181. DOI:10.1016/0266-7681(86)90254-8 |

| [16] | ZHONG S, WU B, FAN X, et al. The controversial existence ratio of medial head of triceps canal[J]. World Neurosurg, 2017, 97: 746–747. DOI:10.1016/j.wneu.2016.09.109 |