2.400038 重庆,第三军医大学军事预防医学院社会医学与卫生事业管理教研室;

3.400060 重庆,重庆市职业病防治院

2.Department of Social Medicine and Health Service Management, College of Military Preventive Medicine, Third Military Medical University, Chongqing, 400038;

3.Chongqing Municipal Center for Prevention and Treatment of Occupational Diseases, Chongqing, 400060,China

一氧化碳(carbon monoxide,CO)气体无色、无味、无刺激性,但吸入少量就会对人体造成严重的伤害。急性一氧化碳中毒(acute carbon monoxide poisoning,ACMP)是较为常见的生活和职业性中毒[1, 2]。部分病例经抢救后病情看似好转,但经过数周的假愈期[3],再次出现一氧化碳中毒迟发性脑病(delay encephalopathy after acute carbon monoxide poisoning,DEACMP)[4],发病率为3%~40%[5]。该病发病机制尚不明确,治疗效果差,周期长,多遗留严重后遗症[6],给患者、家庭和社会带来极大的痛苦与经济负担。因此,降低其发生率和提高治愈率显得尤为重要。

DEACMP作为一氧化碳中毒致脑损伤的一种比较特异的表现,其发生机制尚未明确,目前主要有缺血缺氧学说、自由基学说、免疫反应学说[7, 8]、微栓子学说等。DEACMP的主要病理学基础是大脑白质弥漫性脱髓鞘、脑组织毛细血管内皮细胞增生和脑神经递质代谢异常[9]。多数学者认为ACMP之后组织缺氧,大脑由于血管吻合支少而代谢旺盛最易遭受损害。三磷酸腺苷(ATP)在无氧状态下迅速耗尽,钠泵运转不灵,钠离子蓄积于细胞内,而诱发脑细胞内水肿。微血管壁内皮细胞肿胀变性,脑内酸性代谢产物蓄积使血管通透性增加,而产生脑细胞间质水肿。血液从血管壁渗出或静脉内淤血,闭塞性血管内膜炎和微血栓形成,而后导致脑细胞坏死,脑白质脱髓鞘样改变[10]。

目前,国内外常采用以高压氧[11]为主、辅以脑细胞活化剂、自由基清除剂等治疗ACMP,主要通过纠正脑组织缺氧状态,使脑细胞得以充分进行有氧代谢,从而改善缺氧所致的中枢神经系统广泛脱髓鞘,从而缓解微血管的麻痹状态,提高微血管对血管活性物质的反应性[12]。但长期临床观察发现,以高压氧为主的治疗效果并不十分理想,特别是治疗后部分病例还是会出现DEACMP等危重情况,故仍然存在高致残率[13, 14]。

近年来许多临床工作者在应用高压氧的同时加入糖皮质激素治疗,发现能明显减少DEACMP的发生率并提高治愈率,效果优于单纯高压氧治疗[15, 17]。但对于加入糖皮质激素能辅助降低DEACMP的发生率并提高其疗效,国内外尚缺乏相关循证依据。本研究旨在收集糖皮质激素联合高压氧治疗ACMP与DEACMP的随机对照试验,从而给出疗效的循证结果。

1 资料与方法 1.1 纳入及排除标准 1.1.1 纳入标准①研究糖皮质激素治疗ACMP或DEACMP的随机对照试验;②研究对象为ACMP患者与DEACMP患者,皆符合内科学第6版的诊断标准[18];③两组均采用以高压氧为主、辅以脑细胞活化剂、自由基清除剂等常规治疗,试验组在对照组治疗措施基础之上给予糖皮质激素治疗;④结局指标:DEACMP发生率、治愈率、好转率、无效率、病死率、不良反应发生率等。治愈是指临床症状消失,意识恢复,无行为异常,生活能力恢复正常者;好转是指临床症状减轻,意识有所恢复,存在轻度行为异常,生活能力有所恢复者;无效是指症状无改善,意识障碍仍呈痴呆、运动功能丧失及大小便失禁,生活不能自理者。死亡是指在治疗期间因此病死亡者;⑤文献需为公开发表的原始中英文论著。

1.1.2 排除标准①动物或细胞实验;②综述、会议摘要、评论性文章等非原始研究;③研究内容不符合、研究对象合并有其他影响结局指标的疾病研究;④非RCT研究;⑤文中无法提供有效数据的研究;⑥重复发表的研究。

1.2 检索策略检索PubMed、EMbase、Web after Science、the Cochrane Library、CBM、CNKI、VIP 和 WanFang Data 数据

库,检索时间均从建库至2015年9月30日。为检索全面,在常用字段采用自由词与主题词相结合的方式进行检索。英文检索式:“carbon monoxide poisoning”OR“Delayed encephalopathy of acute carbon monoxide poisoning”OR“delay neuropsychiatric sequelae(DNS)”。中文检索式:“一氧化碳中毒”或“CO中毒”或“迟发性脑病”。

由2位研究员按照纳入与排除标准独立筛选文献,再交叉核对。首先,采用EndNote X6去除重复文献。再阅读题目和摘要排除明显不符合研究内容的文献,最后阅读全文进行筛选。筛选过程严格按照纳入排除标准执行。

1.4 资料提取与质量评价由2位研究员独立进行资料提取,并交叉核对。如遇分歧,讨论解决或交由第3位研究员裁决。数据提取包括:题目、作者、发表时间、纳入研究例数、ACMP与DEACMP的诊断方法、研究对象的一般情况、各组患者的基线可比性、干预措施、结局指标、随访时间等。 纳入研究的方法学质量评价采用Cochrane 手册5.1.0[19]针对RCT的偏倚风险评估工具进行评价。

1.5 统计学处理 1.5.1 效应值合并与异质性检验采用Cochrane协作网提供的RevMan 5.3统计软件进行Meta分析。采用相对危险度(relative risk,RR)为效应量[20],均给出其95%CI。各纳入研究结果间的异质性采用Q检验和I2值进行评价[21]若P>0.1且I2<50%,提示各研究间无统计学异质性,采用固定效应模型进行合并分析;若P≤0.1和/或I2≥50%,分析其异质性来源,并采用亚组分析等进行处理,若不能找到明显的临床异质性来源,则采用随机效应模型进行分析。合并效应量检验采用Z检验,若P<0.05表明合并效应量有统计学意义。

1.5.2 敏感性分析依次剔除每一个研究,比较排除的研究对合并效应量RR的影响程度,观察综合效应量的变化。

1.5.3 发表偏倚评估通过Begg’s检验[22]对发表偏倚进行评价,若计算出的P>0.5提示统计结果无明显发表偏倚,反之则存在明显发表偏倚。

1.5.4 统计学软件以上文献的筛选与结果分析通过EndNote X6、Revman 5.3和Stata 14.0软件实现。

2 结果 2.1 文献检索结果初检共获得相关文献3 492篇,按纳入排除标准逐层筛选后,最终纳入12个RCT[23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34]。共1 415例,其中糖皮质激素组728例,对照组687例。

2.2 纳入文献特征纳入的12个随机对照试验皆为中文研究,两组研究对象在性别、年龄、病情程度构成等基线资料方面均不存在显著性差异,故具有良好的可比性。糖皮质激素与高压氧治疗都有各自的适应证与禁忌证,原始文献中两组研究对象均无糖皮质激素和高压氧治疗禁忌证,且均符合各自的适应证。每个研究对所研究疾病都有明确的诊断方法。纳入研究的具体特征见表 1。

| 纳入研究 | 病例类型 | 例数(T/C) | 平均年龄或范围(岁) | 性别(男/女) | 主要干预措施 | 结局指标 | 随访时间(d) | |

| 试验组 | 对照组 | |||||||

| 余小骊[23] | ACMP | 192/214 | NA | NA | 高压氧+地塞米松静脉滴注10 mg/(次·d),疗程5 d | 高压氧 | ①⑤ | 30 |

| 梁东良[24] | DEACMP | 48/20 | 49(17~84) | 42/26 | 高压氧+氢化可的松静脉滴注200~300 mg/(次·d),10~15 d开始减量,疗程30~45 d,地塞米松鞘内给药10 mg/次,第1周1次/d,以后隔日1次,疗程30~45 d | 高压氧 | ②③④⑤ | 60 |

| 宇仁平[25] | ACMP | 66/69 | 59.7(16~84) | 72/63 | 高压氧+氟美松静脉滴注10 mg/(次·d),疗程7 d | 高压氧 | ①②⑤ | 30 |

| 闫海青[26] | DEACMP | 25/25 | 33.5(14~70) | 30/20 | 高压氧+地塞米松鞘内注射,10 mg/次,3次/周,疗程30 d | 高压氧 | ②③④ | 30 |

| 潘燕[27] | DEACMP | 32/31 | 28~81 | 37/26 | 高压氧+地塞米松鞘内注射,10 mg/次,第1周隔日1次,以后2次/周,疗程为21 d | 高压氧 | ②③④ | 30 |

| 曾宪杰[28] | ACMP | 27/26 | 45.0(19~73) | 23/30 | 高压氧+甲强龙静脉滴注1.0 g/(次·d),疗程3 d | 高压氧 | ①⑤⑥ | 60 |

| 王自然[29] | DEACMP | 37/37 | 57.9(18~79) | 41/33 | 高压氧+甲强龙静脉滴注0.5 g/(次·d),疗程5 d | 高压氧 | ②③④⑤ | 30 |

| 王冬香[30] | ACMP | 106/73 | 5~91 | 103/76 | 高压氧+地塞米松10 mg静脉推注10 mg/(次·d),疗程7~14 d | 高压氧 | ① | 30 |

| 石富铭[31] | ACMP | 78/78 | 57.8(16~89) | 73/83 | 高压氧+地塞米松静脉滴注10 mg/(次·d),疗程7 d,改地塞米松5 mg/(次·d),连用3 d,改醋酸泼尼松25 mg口服,渐渐减量停药 | 高压氧 | ①⑤⑥ | 60 |

| 张梅杰[32] | ACMP | 54/51 | 44.4 | 49/56 | 高压氧+甲泼尼龙静脉滴注240~480 mg/(次·d),疗程5 d | 高压氧 | ①⑤⑥ | 30 |

| 孙俊启[33] | DEACMP | 40/40 | 40.9(21~73) | 48/32 | 高压氧+甲强龙静脉滴注0.5 g/(次·d),疗程5 d | 高压氧 | ②③④ | 30 |

| 王锐[34] | DEACMP | 23/23 | 61.8 | 28/18 | 高压氧+甲强龙静脉滴注80 mg ,2次/d,3 d 后减量,疗程5 d | 高压氧 | ②③④⑥ | 30 |

| NA:不可获得;①:DEACMP发生率;②:治愈率;③:好转率;④:无效率;⑤:病死率;⑥:不良反应发生率 | ||||||||

根据Cochrane手册推荐的针对RCT的偏倚风险评估方法,纳入的12个RCT都采用了随机分组,但未描述具体随机方法;在盲法方面,8个RCT采用了治疗者与患者双盲,但12个RCT针对研究评价者的盲法均未描述;在分配隐藏方面,12个RCT均未报道,无法判定分配隐藏情况;在数据结果报道的完整性方面,所有RCT都报道了完整的结果数据,且均对选择性报告研究结果描述清楚;由于因原始文献提供的信息不足,无法确定是否具有其他偏倚来源。故根据此方法学质量评价工具,纳入的12篇RCT方法学质量并不高,具体评价结果见表 2。

| 纳入研究 | 随机方法 | 盲法 | 分配隐藏 | 结果数据的完整性 | 选择性报告研究结果 | 其他偏倚来源 |

| 余小骊[23] | 随机,方法不清楚 | 双盲 | 不清楚 | 完整 | 否 | 不清楚 |

| 梁东良[24] | 随机,方法不清楚 | 不清楚 | 不清楚 | 完整 | 否 | 不清楚 |

| 宇仁平[25] | 随机,方法不清楚 | 双盲 | 不清楚 | 完整 | 否 | 不清楚 |

| 闫海清[26] | 随机,方法不清楚 | 双盲 | 不清楚 | 完整 | 否 | 不清楚 |

| 潘燕[27] | 随机,方法不清楚 | 不清楚 | 不清楚 | 完整 | 否 | 不清楚 |

| 曾宪杰[28] | 随机,方法不清楚 | 双盲 | 不清楚 | 完整 | 否 | 不清楚 |

| 王自然[29] | 随机,方法不清楚 | 双盲 | 不清楚 | 完整 | 否 | 不清楚 |

| 王冬香[30] | 随机,方法不清楚 | 双盲 | 不清楚 | 完整 | 否 | 不清楚 |

| 石富铭[31] | 随机,方法不清楚 | 不清楚 | 不清楚 | 完整 | 否 | 不清楚 |

| 张梅杰[32] | 随机,方法不清楚 | 双盲 | 不清楚 | 完整 | 否 | 不清楚 |

| 孙俊启[33] | 随机,方法不清楚 | 双盲 | 不清楚 | 完整 | 否 | 不清楚 |

| 王锐[24] | 随机,方法不清楚 | 不清楚 | 不清楚 | 完整 | 否 | 不清楚 |

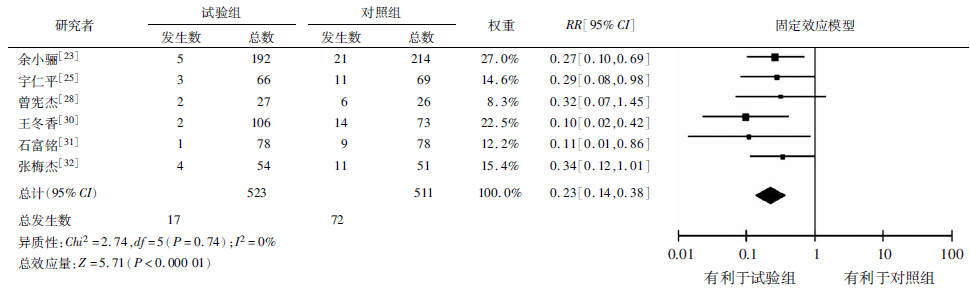

6个RCT[23, 25, 28, 30, 31, 32]比较了ACMP患者试验组与对照组的DEACMP发生率。异质性分析P=0.74,I2=0%,提示选用固定效应模型进行分析,分析结果显示:试验组的DEACMP发生率更低。[RR=0.23,95%CI(0.14,0.38),P<0.001,图 1]。

|

| 图 1 试验组与对照组DEACMP发生率比较的Meta分析 |

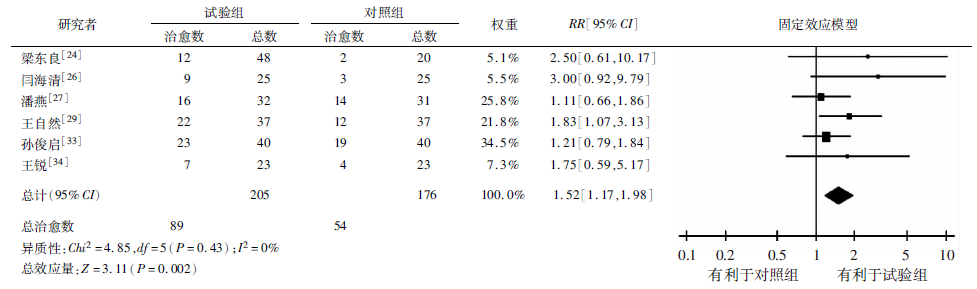

6个RCT[24, 26, 27, 29, 33, 34]比较了试验组与对照组治疗DEACMP的治愈率。异质性分析显示P=0.43,I2=0%,选用固定效应模型进行分析,分析结果显示:试验组的治愈率更高[RR=1.52,95%CI(1.17,1.98),P=0.002,图 2]。

|

| 图 2 试验组与对照组DEACMP治愈率比较的Meta分析 |

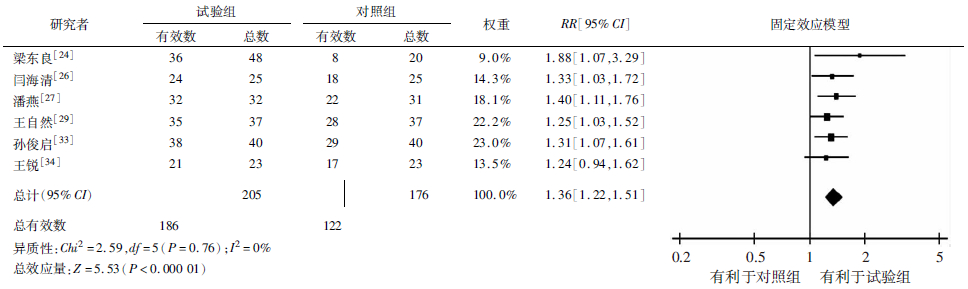

6个RCT[24, 26, 27, 29, 33, 34]比较了试验组与对照组治疗DEACMP的总有效率,总有效率=(治愈数+好转数)/总例数×100%。异质性分析P=0.76,I2=0%,提示选用固定效应模型进行分析,分析结果显示:试验组的总有效率更高[RR=1.36,95%CI(1.22,1.51),P<0.001,图 3]。

|

| 图 3 试验组与对照组DEACMP总有效率比较的Meta分析 |

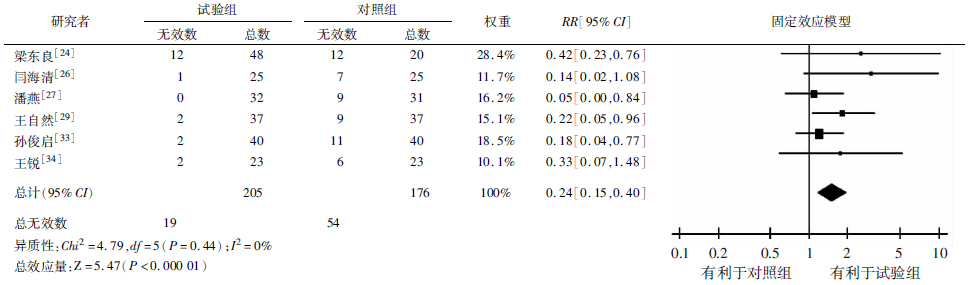

6个RCT[24, 26, 27, 29, 33, 34]比较了试验组与对照组治疗DEACMP的无效率。异质性分析P=0.44,I2=0%,提示选用固定效应模型进行分析,分析结果显示:试验组的无效率更低[RR=0.24,95%CI(0.15,0.40),P<0.001,图 4]。

|

| 图 4 试验组与对照组DEACMP无效率比较的Meta分析 |

2个RCT[24, 29]比较了糖皮质激素组与对照组治疗DEACMP的病死率。异质性分析 P=0.58,I2=0%,提示选用固定效应模型进行分析,分析结果显示:试验组治疗DEACMP后的病死率与对

照组无统计学差异 [RR=0.49,95%CI(0.10,2.39),P=0.38]。

纳入的12个研究当中,4个研究[28, 31, 32, 34]发生了不良反应,均来自于试验组,包括消化道出血3例(0.4%)、失眠兴奋多语等精神症状3例(0.4%)、血糖增高3例(0.4%)、血压增高3例(0.4%),纳入的研究当中试验组的不良反应发生率为1.6%。

2.6 敏感性分析与发表偏倚采用逐一排除各研究的方法进行敏感性分析,发现无单一研究对分析结果产生实质性影响,合并RR均未见明显改变。运用Begg’s检验对纳入文献进行发表偏倚评估,结果显示:DEACMP的发生率、治愈率、总有效率和无效率的P值分别为0.707、0.133、0.452、0.851(P>0.05),虽然统计结果提示无明显发表偏倚。但由于文章纳入数量较少,不能排除存在发表偏倚。

3 讨论国内外普遍采用高压氧治疗DEACMP,但其效果十分有限,这是因为该病的发病机制不单是缺氧[35]。国外某综述系统总结了国际上治疗DEACMP的一系列方法,文中提到具有强大的抗炎与免疫抑制作用的类固醇药物,如地塞米松或甲基强的松龙可用来辅助防治DEACMP[36]。国外某病例报道采用高压氧与皮质类固醇药物治疗ACMP后,患者恢复了健康且未出现DEACMP[37]。国外另一病例报道使用甲基强的松龙辅助治疗帕金森病患者,取得了可观的疗效,证实了糖皮质激素能迅速促进患者脑神经功能障碍及脑灌注不足的恢复[38]。国内两项研究[39, 40]采用高压氧联合地塞米松治疗小鼠DEACMP模型,并分别从每组小鼠的逃逸潜伏期中评估其DEACMP的发病率与严重程度,研究结果也表明,高压氧联合激素比单纯使用高压氧治疗能够明显减低DEACMP的严重程度,国内另一项临床RCT[41]也得到相似的结论。这表明在部分动物与临床试验中,糖皮质激素联合高压氧治疗DEACMP的疗效都得到了肯定。

目前有研究[39, 42, 43]认为糖皮质激素治疗DEACMP的机制为:它能够稳定生物膜,增加血管的致密性,减轻内皮细胞的水肿与血管内膜炎症,产生免疫抑制作用[44],从而有效地预防脱髓鞘病变的发生。同时,还能扩张痉挛收缩的血管,改善脑内血液循环与防止脑细胞变性坏死。另外,糖皮质激素还能提高神经中枢的兴奋性,减少一氧化碳对中枢神经细胞的损害,从而改善中枢神经症状。因此,糖皮质激素有切实有效的脑保护作用。

本研究结果发现,与单纯高压氧治疗相比,糖皮质激素联合高压氧治疗急性一氧化碳中毒,能够更好地降低患者DEACMP的发生率。另外,在提高DEACMP治愈率与总有效率方面,同样优于对照组。这说明糖皮质激素联合高压氧确实在DEACMP的预防与治疗方面效果更优。但本研究证据尚不能表明试验组在降低DEACMP病死率方面具有优势,试验组与对照组的DEACMP病死率无统计学差异。可能有以下原因:①两组病死率无统计学差异。 ②两组的病死率存在差异,但由于纳入的文献数量较少,暂时不能得出存在差异的结论。同时,试验组中个别患者出现了不良反应,包括应激性溃疡、神经症状、血糖及血压升高等,但都在停药或应用相应药物治疗后恢复至正常。提示我们在使用糖皮质激素治疗DEACMP过程中应密切监视一切不良反应,并及时予以纠正。糖皮质激素虽有不良反应,但考虑到DEACMP患者属于危及生命的急重病例,在危急关头且无明显禁忌证时,可酌情使用糖皮质激素挽救生命并提高患者预后。且由于在DEACMP治疗中,并不需要激素的长期维持,故不良反应较少发生[45]。

本研究的不足:尽管本Meta分析在方案设计、文献检索、数据筛选、整理与分析方面尽量采用适当方法来减少可能存在的偏倚,但仍然存在一定的局限性。①纳入的原始文献质量有限,全部文献虽皆采用随机分组,但均未描述具体的随机方法与是否进行分配隐藏,这可能会导致两组之间的可比性或均衡性下降;少部分纳入的研究不清楚是否使用盲法,这可能会导致研究结果受到研究对象或研究者主观因素的影响,在设计、资料收集或分析阶段出现信息偏倚。②虽全面检索了各大中英文数据库,可最终符合纳入标准的皆为中文文献,在信息的全面性方面有所欠缺,可能导致语言偏倚。③本研究纳入的研究较少,且糖皮质激素的种类疗程及随访时间长度不同,可能存在混杂偏倚。④虽然发表偏倚在本研究中无统计学意义,但并不能排除发表偏倚的存在。⑤排除了部分数据不完整的研究,可能导致选择偏倚。基于以上的因素,本次研究的可靠性有限。

综上所述,在及时监测与纠正不良反应的基础上,糖皮质激素联合高压氧防治DEACMP的效果优于单纯高压氧。但受限于纳入文献质量,结论可靠性有限,结果需谨慎参考。目前,国内外对于DEACMP的发病机制并不明确,对于DEACMP的有效防治方法也是处于探索阶段,后续还需开展更多大样本、多中心、高论证强度的随机对照试验来帮助探索该病更优的治疗方法。

| [1] | Weaver L K. Clinical practice. Carbon monoxide poisoning[J]. N Engl J Med,2009,360(12): 1217-1225. DOI: 10.1056/NEJMcp0808891 |

| [2] | Braubach M, Algoet A, Beaton M, et al. Mortality associated with exposure to carbon monoxide in WHO European Member States[J]. Indoor Air, 2013, 23(2):115125. DOI: 10.1111/ina.12007 |

| [3] | Tapeantong T, Poungvarin N. Delayed encephalopathy and cognitive sequelae after acute carbon monoxide poisoning:report of a case and review of the literature[J].J Med Assoc Thai, 2009, 92(10):1374-1379. |

| [4] | Mizuno Y, Sakurai Y, Sugimoto I, et al. Delayed leukoencephalopathy after carbon monoxide poisoning presenting as subacute dementia[J]. Intern Med, 2014, 53(13): 1441-1445. |

| [5] | Pepe G, Castelli M, Nazerian P, et al. Delayed neuropsychological sequelae after carbon monoxide poisoning:predictive risk factors in the Emergency Department. A retrospective study[J]. Scand J Trauma Resusc Emerg Med, 2011, 19(1): 16. DOI: 10.1186/1757-7241-19-16 |

| [6] | Weaver L K. Hyperbaric oxygen therapy for carbon monoxide poisoning[J].Undersea Hyperb Med, 2014, 41(4):339-354. |

| [7] | Raub J A, Mathieu-Nolf M, Hampson N B, et al. Carbon monoxide poisoning--a public health perspective[J]. Toxicology, 2000, 145(1): 1-14. |

| [8] | Thom S R, Bhopale V M, Fisher D, et al. Delayed neuropathology after carbon monoxide poisoning is immune-mediated[J]. Proc Natl Acad Sci USA, 2004, 101(37): 13660-13665. DOI: 10.1073/pnas.0405642101 |

| [9] | Kim J H, Chang K H, Song I C, et al. Delayed encephalopathy of acute carbon monoxide intoxication:diffusivity of cerebral white matter lesion[J]. AJNR Am J Neuronradiol, 2003, 24(8):1592-1597. |

| [10] | Chu K, Jung K H, Kim H J, et al. Diffusion-weighted MRI and 99mTc-HMPAO SPECT in delayed relapsing type of carbon monoxide poisoning:evidence of delayed cytotoxic edema[J].Eur Neurol, 2004,51(2): 98-103. DOI: 10.1159/000076536 |

| [11] | 乔坤, 谢小梅, 涂超群, 等. 高压氧对急性一氧化碳中毒的治疗[J].中华急诊医学杂志, 2006,15(7): 662-663.DOI: 10.3760/j.issn: 1671-0282.2006.07.027 |

| [12] | Sunami K, Takeda Y, Hashimoto M, et al. Hyperbaric oxygen reduces infarct volume in rats by increasing oxygen supply to the ischemic periphery[J]. Crit Care Med, 2000, 28(8):2831-2836. |

| [13] | 刘晓梅. 高压氧治疗一氧化碳中毒后迟发性脑病疗效观察[J]. 中国社区医师: 医学专业, 2008, 10(22): 22. |

| [14] | 韩霞,张洪涛,吴铭辉. 高压氧激素治疗一氧化碳中毒迟发性脑病[J]. 医药论坛杂志,2007,28(5): 87,89. DOI: 10.3969/j.issn.1672-3422.2007.05.040 |

| [15] | 庾长虹. 地塞米松联合奥拉西坦治疗一氧化碳中毒迟发脑病疗效观察[J]. 山西职工医学院学报, 2015, 25(2):34-35. |

| [16] | 齐智慧, 李东晓, 陶建华. 地塞米松的不同用药方式对治疗一氧化碳中毒迟发性脑病临床疗效体会[J]. 中国医学工程, 2013,21(11): 98-99. |

| [17] | 王小强, 白丽华, 吴兰香, 等. 地塞米松联合肠溶阿司匹林预防一氧化碳中毒迟发脑病疗效观察[J]. 中国误诊学杂志, 2011, 11(21): 5115. |

| [18] | Yamazaki Y, Yamada A. Delayed encephalopathy after carbon monoxide intoxication[J]. Intern Med, 2008, 47(11): 1071-1072. |

| [19] | Higgins P T, Green S E. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version5.1.0[f updated March 2011][EB/OL]. The Cochrane Collaboration, 2011[2015-11-26] . |

| [20] | 文进, 李幼平. Meta分析中效应尺度指标的选择[J].中国循证医学杂志, 2007, 7(8): 606-613. DOI: 10.3969/ j.issn.1672-2531.2007.08.014 |

| [21] | Peters J L, Sutton A J, Jones D R, et al. Comparison of two methods to detect publication bias in meta-analysis[J]. JAMA, 2006, 295(6): 676-680. DOI: 10.1001/jama. 295.6.676 |

| [22] | Begg C B, Mazumdar M. Operating characteristics of a rank correlation test for publication bias[J]. Biometrics, 1994, 50(4):1088-1101. |

| [23] | 余小骊, 涂怀军, 何大贵, 等. 地塞米松对一氧化碳中毒后迟发性脑病的预防效果[J]. 中国临床神经科学, 2002, 10(4): 393-394. DOI: 10.3969/j.issn.1008-0678. 2002.04.023 |

| [24] | 梁东良, 寇小格, 石金河,等. 激素和鞘内给药治疗急性一氧化碳中毒迟发性脑病48例临床分析[J]. 中国煤炭工业医学杂志, 2007, 10(6): 650-651. DOI: 10.3969/j.issn.1007-9564.2007.06.017 |

| [25] | 宇仁平, 刘翠艳. 应用地塞米松预防急性CO中毒迟发性脑病临床观察[J]. 中国社区医师: 综合版, 2007, 9(11):97-98. |

| [26] | 闫海清. 一氧化碳中毒迟发脑病治疗体会[J]. 中国现代医生, 2009, 47(10): 38-39,59. DOI: 10.3969/j.issn. 1673-9701.2009.10.019 |

| [27] | 潘燕, 张保朝. 鞘内注入激素治疗急性一氧化碳中毒后迟发性脑病63例[J]. 中国医学工程, 2010, 18(2):61,64. |

| [28] | 曾宪杰. 甲基强的松龙冲击疗法预防成人急性一氧化碳中毒迟发性脑病[J]. 中国医药导报, 2010, 7(12):242-243. DOI: 10.3969/j.issn.1673-7210.2010.12.157 |

| [29] | 王自然, 雷红艳, 郑梅, 等. 激素冲击疗法治疗一氧化碳中毒迟发性脑病的疗效观察[J]. 中国医药指南, 2012, 10(29): 468-469. |

| [30] | 王冬香. 地塞米松预防一氧化碳中毒迟发脑病的疗效[J]. 中国药物与临床, 2013, 13(S1): 43-44. |

| [31] | 石富铭. 糖皮质激素预防成人急性一氧化碳中毒后迟发性脑病的临床观察[J]. 中国临床医生, 2013, 41(11):43-44. DOI: 10.3969/j.issn.1008-1089.2013.11.018 |

| [32] | 张梅杰, 吴跃春, 江敏华, 等. 甲泼尼龙联合冬眠合剂预防急性CO中毒迟发性脑病效果观察[J]. 人民军医, 2014, 57(12): 1331-1332. |

| [33] | 孙俊启, 毕彩琴. 激素联合高压氧治疗一氧化碳中毒迟发性脑病的疗效观察[J]. 安徽医学, 2014, 35(11):1532-1534. DOI: 10.3969/j.issn.1000-0399.2014.11.019 |

| [34] | 王锐. 甲强龙治疗急性一氧化碳中毒迟发型脑病临床观察[J]. 中国实用神经疾病杂志, 2015, 18(15): 99-100. |

| [35] | Chiew A L, Buckley N A. Carbon monoxide poisoning in the 21st century[J]. Crit Care, 2014, 18(2): 221. DOI: 10.1186/cc13846 |

| [36] | Oh S, Choi S C. Acute carbon monoxide poisoning and delayed neurological sequelae:a potential neuroprotection bundle therapy[J]. Neural Regen Res, 2015, 10(1): 36-38. DOI: 10.4103/1673-5374.150644 |

| [37] | Yee L M, Brandon G K. Successful reversal of presumed carbon monoxide-induced semicoma[J]. Aviat Space Environ Med, 1983, 54(7): 641-643. |

| [38] | Iwamoto K, Ikeda K, Mizumura S, et al. Combined treatment of methylprednisolone pulse and memantine hydrochloride prompts recovery from neurological dysfunction and cerebral hypoperfusion in carbon monoxide poisoning:a case report[J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2014, 23(3):592-595. DOI: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis. 2013.05.014 |

| [39] | Xiang W P, Xue H, Wang B J. Delayed encephalopathy of acute carbon monoxide intoxication in rats:potential mechanism and intervention of dexamethasone[J]. Pak J Pharm Sci, 2014, 27(6 Suppl):2025-2028. |

| [40] | 马琳琳, 葛环, 武连华, 等. 早期高压氧联合激素干预预防一氧化碳中毒大鼠迟发性脑病的实验研究[J]. 中华航海医学与高气压医学杂志, 2013, 20(1): 16-18. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1009-6906.2013.01.006 |

| [41] | 鄂瑞芳, 赵琨. 急性一氧化碳中毒迟发性脑病30例临床分析[J]. 华北煤炭医学院学报, 2009, 11(4):557-558. DOI: 10.3969/j.issn.1008-6633.2009.04.070 |

| [42] | 李海军, 张铭, 张东勤, 等. 早期激素干预对一氧化碳中毒迟发性脑病的影响[J]. 临床急诊杂志, 2015, 16(4):256-259. |

| [43] | 王海涛. 综合治疗一氧化碳中毒后并发迟发性脑病的临床观察[J]. 现代养生,2015(18): 102. |

| [44] | 曾员英, 胡慧军, 潘晓雯. 急性一氧化碳中毒迟发性脑病免疫机制的研究进展[J]. 北京医学,2008,30(1):43-45. |

| [45] | 张志强, 杨金升, 石向群, 等. 大剂量激素治疗一氧化碳中毒9例临床分析[J]. 实用临床医学, 2010,11(1):65-66. DOI: 10.3969/j.issn.1009-8194.2010.01.017 |